47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第46回は石川県。全国的な知名度はなくても、石川県の人々の間では有名な偉人たちがいます。そのなかにアメリカで2つの画期的な薬品を開発し、起業した人物がいたそうです。

「大空襲で合併話がうやむやに! 今も競い合う岐阜の有力地銀」を読む

戦禍を逃れた金沢は「街そのものが博物館」

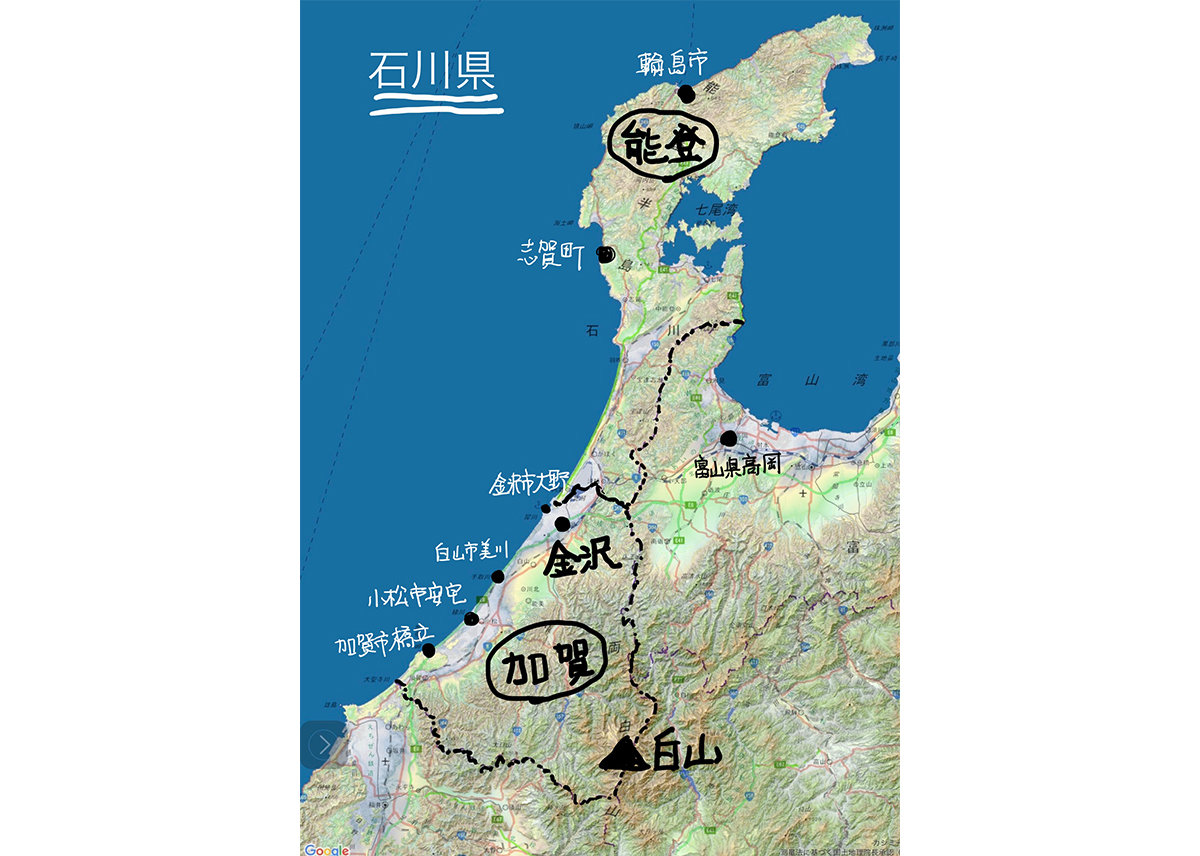

石川県は旧・能登の国と旧・加賀の国で地勢を南北に分かつ。県北部の能登は200mから300mの低山地や丘陵地が大部分を占める。半島の西側は海岸段丘の断崖が各所で見られ、東側は地盤の沈降による入り組んだ静かな海岸線がつづく。

一方で、県南部の加賀では標高2702mの白山を最高峰とする山岳地帯を背後に、これを水源とする河川が土砂を運び、下流に加賀平野を形成している。江戸時代に加賀百万石と呼ばれたのは、この沖積平野と山がもたらす豊富な水によって広大な穀倉地帯となっていたからである。

加賀藩の領地は、支藩も含めると能登、加賀、そして越中(現在の富山県)のほとんどに及ぶほど広大であった。そのため、江戸時代に加賀藩の首都だった金沢城下は、江戸、大阪、京都に次ぐ大都会であった。

金沢は太平洋戦争による空襲の戦禍を逃れたため、今でも江戸時代の街並みを多く残している。都会では珍しく現在の地図と古地図が重なり合う街で、「街そのものが博物館」と称えられる理由のひとつとなっている。

この連載でたびたび紹介してきた北前船の寄港地は、全国のなかでも特に多く、北の輪島から南の加賀市橋立まで点在する(富山県、和歌山県、山形県など)。それぞれの地に博物館や船主邸宅跡が公開されており、これらも石川県の観光の見所となっている。

江戸時代、広大な穀倉地帯で「加賀百万石」と呼ばれた

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

加賀市橋立にある北前船の里資料館

石川県民なら必ず知っている偉人たち

そのような石川県からは数多くの偉人が輩出されている。高峰譲吉(化学者)、木村栄(天文学者)、八田與一(土木技師)、三宅雪嶺(言論人)、藤岡作太郎(国文学者)、西田幾多郎(哲学者)、鈴木大拙(仏教哲学者)、中西悟堂(自然保護)、松田権六(漆芸家)、谷口吉郎(建築家)、野口遵(実業家)などである。

金沢市内には石川県出身の「近代日本を支えた偉人たち」をテーマとした「金沢ふるさと偉人館」が設けられており、上記の偉人たちの生涯や業績も紹介されている。県内の小中学校生の遠足先となっているため、他県ではあまり知名度が無くとも石川県人ならば必ず知っているという偉人たちがいる。今回はその中から化学者であると同時にアントレプレナー(起業家)でもあった高峰譲吉を取りあげたい。

近代日本を支えた石川県の偉人たちをテーマとする「金沢ふるさと偉人館」

医学から化学の道へ進んで起業する

ペリーの黒船襲来の翌年、1854年、高峰譲吉は母方の実家である富山県高岡市の御馬出町(おんまだしまち)で生まれた。現在、高岡信用金庫本店に隣接する公園にあたり、同金庫では「たかしん高峰記念館」を設けて譲吉を顕彰している。

蘭方医(らんぽうい。西洋医学に基づいた医者)として高岡で開業していた譲吉の父が、加賀百万石のお姫様付の御典医に出世したため、譲吉は産まれてすぐに金沢へ引っ越した。父の禄(ろく。給与)は百石十人扶持と、当時では相当の高給取りだった。

1865年、12歳の譲吉は加賀藩留学生として抜擢され、長崎へ留学する。父から医学の道を継ぐように言われていた譲吉は、明治維新の最中、大阪の大阪医学校で学ぶ。その後、「窮理(きゅうり。物理学)舎密(せいみ。化学)の学は経済の根本なり」(第11代薩摩藩主・島津斉彬の言葉)という当時の社会の熱気の中で、医学から化学へと転科して、新生の東京帝国大学工学部を主席で卒業する。

当時の明治新政府は、外国人教師の高額な給料の負担を軽減すべく、日本人教師の育成にいそしんだ。そこで優秀な学生を国費でどんどん海外に留学させた。かくして、1880年に譲吉は英国のグラスゴーへ留学。3年間、応用化学を中心に学んだ。

留学を終えて帰国すると、「最新の化学の知識を応用したい」と農商務省の官僚になる。1884年には万国博覧会の事務官としてニューオリンズへ出張した。30歳の譲吉は、下宿先でのちの妻となるキャロラインと出会い婚約、1887年に結婚する。高峰は、アメリカ人と正式に結婚した初めての日本人だと言われている。

1888年、起業心の旺盛な譲吉は官僚生活に見切りをつけて起業を目論む。キャロラインとともに米国から戻ると、本所(墨田区)に日本初の化学肥料会社「東京人造肥料会社」(現在の 日産化学工業 )を設立する。この会社は当初は赤字だったが、渋沢栄一や三井財閥の益田孝などの財務的な協力もあって、後に大成功を収めた。ところが、キャロラインは日本での生活に馴染めない。その様子を見て1890年、譲吉は米国へ移住することにした。

ウイスキー醸造成分を胃腸薬に転用して大成功

譲吉が移住した当時の米国では、ウイスキー(バーボン)の醸造に麦芽モルトのジアスターゼ(デンプン分解酵素。穀物を糖化、発酵させる際に重要な働きをする)を使用していた。これは人手と手間がかかる作業だった。一方、日本では酒や焼酎に麹菌のジアスターゼを使用していたため、比較的安価かつ手軽に醸造することができた。譲吉はここに目を付け、米国で麹菌による醸造の特許を取る。すると、米国ウイスキー最大手のウイスキートラスト社がこの話に飛びついた。

譲吉は、シカゴの南西250キロのピオリア市にタカミネ・ファーメントというベンチャー企業を作り、ウイスキートラスト社とのビジネスを順調に進めていた。ところが、これが進展すると既存の醸造会社は倒産や失業者の増加に見舞われる恐れがある。ある日、譲吉の会社は放火によって焼き払われてしまった。当時39歳の譲吉は生計の途を閉ざされて、失意のどん底に落ちてしまったのである。

しかしこの醸造過程の研究でジアスターゼの抽出に成功していた譲吉は、澱粉の消化促進に使えることを見つけていた。いわゆる胃腸消化薬である。そこで、パーク・デイビス社(現・ファィザー)と契約し、1895年に米国でタカジアスターゼとして発売する。すると全世界で大ヒットとなった。

日本では三共株式会社(現・ 第一三共 )から発売。現在の第一三共胃腸薬にもタカジアスターゼは使われている。譲吉は三共株式会社の初代社長でもある。

ちなみに、1905年に書かれた夏目漱石の『吾輩は猫である』にはタカジアスターゼという記述が数か所、登場する。漱石は胃が悪く、ずいぶんとこの薬の世話になったようだ。

さらにタカジアスターゼの発売から5年後の1900年、譲吉は、屠殺場で廃棄されたウシの内臓から止血剤であるアドレナリンを抽出し商品化に成功する。これも商業的に大成功し、米国薬品業界で大成功を収めて大富豪となったのである。

19世紀末の米国で、日本人のアントレプレナーが活躍していたことは、石川県民以外にあまり知られていないかもしれない。

19世紀末に米国で起業し大成功した高峰譲吉

石川のおすすめ観光スポット&グルメ

前述の通り、金沢は江戸時代の街並みが残っていて、街全体が観光スポットである。さらに石川県立美術館、国立工芸館、石川県立歴史博物館、金沢ふるさと偉人館、金沢21世紀美術館なども金沢城址の周辺にまとまっている。日本三大庭園の兼六園も含めて丁寧に見ていけば、丸一日かかる行程だ。金沢は、一地方の観光地というよりは、欧州の小国を訪問するくらいの規模がある。

金沢城址の周辺にある「石川県立歴史博物館」

また、北前船関連の観光スポットでは、金沢の外港・大野に「ヤマト・糀パーク」がある。ここは、北前船船主であった山本藤松(とうまつ)が1911年に創業した、老舗の蔵元のヤマト醤油味噌が開設した、発酵食をテーマとする施設だ。「ひしお」や「いしる出汁」など発酵食品の博物館的性格も持っているので是非訪ねてみたい。

「ヤマト・糀パーク」を運営する「ヤマト醤油味噌」

金沢は寿司の名店が多いが、高級店は当然単価も高くなる。一方で昆布出汁を効かせた金沢おでんも有名で、こちらはさほど値が張らないで済む。特に11月初旬から翌年1月にかけては、香箱ガニ漁の解禁期にあたる。香箱ガニとはおでん種に適した小ぶりのズワイガニのメスで、この時期を狙うのも良いだろう。金沢ではズワイガニのオスを加能ガニ、メスを香箱ガニと呼び解禁期が異なる。

おでん種の香箱ガニをカニ面と呼ぶ。写真は金沢の「竹千代」

金沢は昔からオーセンティックなショットバーが多い。

「広坂ハイボール」は開店して35年。文字通りハイボールを得意とするが、果物を使ったカクテルやシングルモルトウイスキーなどのメニューも充実している。

また「バー スプーン」は札幌の名店・バー山崎の系譜で、お酒だけでなくバー全体が醸し出す雰囲気が秀逸。オーナーバーテンダーの細田氏は、見せる仕事を意識しながら居心地の良さを大事にした店作りをしている。この2店舗に限らず金沢には無数の良いバーがある。女性一人でも安心して入れる。何件かはしごをするのも良いだろう。

「広坂ハイボール」が得意とするハイボール