47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第37回は宮崎県。幕末から明治にかけて、温暖な気候の小さな藩に、勉学の才を持った若者たちが現れます。ひとりは日本を代表する「あの」外交官です。

貧乏で病弱だった彼を支え、学びの場を提供してくれた恩師のおかげで、欧米との不平等条約が撤廃できたのかもしれません。

「『女医』誕生の背景には、全盲の天才学者がいた」を読む

「日本のひなた宮崎県」

宮崎県は九州の南東に位置する。背後の九州山地から日向灘に流れ込む川々に沿って、南北にいくつかの都市が形成されており、これらの都市は県南の日南市を除き、JR日豊本線(小倉ー鹿児島間)によってつながっている。

律令時代、宮崎県を含む地域の国名が日向(ひむかい、ひゅうが)の国ということもあって、現在「日本のひなた(日向)宮崎県」というキャッチコピーが使われている。

その名のとおり、黒潮の影響と年間日照時間の長さから、気候は温暖である。その温暖さから、毎年春にはプロ野球の読売ジャイアンツ、福岡ソフトバンクホークス、オリックス・バファローズがキャンプを張ることでも有名だ。

宮崎市周辺の飲食店では、「長嶋選手や王選手がよく通った店」などの伝説級の逸話とともに、プロ野球選手のサイン入り色紙が数多く見られる。

また1960年代後半の国内航空線普及の頃には、宮崎市南部の青島が、その南国的な景観から新婚旅行のメッカとして一大ブームとなった。

今では信じられないだろうが、新婚さんばかりの団体を乗せた飛行機や、寝台列車なども多数宮崎へと向かったものである。

温暖な気候で、プロ野球のキャンプ地になっている

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

豊臣秀吉が決めた、九州の国割り

日向国南部にかつて飫肥(おび)藩があり、戦国大名の伊東氏が代々治めてきた。今回は、そんな飫肥藩出身の偉人の話を綴っていく。

伊東氏はもともと、伊豆半島伊東の出自で、足利尊氏の時代に日向に下向(げこう。都からいなかへ行くこと)した。その後、南に接する薩摩の島津氏と、時に協力し抗争し合いながら戦国時代を迎えた。

伊東氏が劣勢のところで、九州地方の戦乱を収めた豊臣秀吉による裁定が入り、国割で領国が決まった。薩摩藩72万9千石、飫肥藩は5万1千石である。

陸奥宗光など2000人超の弟子に教えた大学者

江戸末期、そんな飫肥藩から大学者が誕生する。安井息軒(やすいそっけん。1799〜1876年)だ。

幼いころから勉学に励み、江戸幕府直轄の昌平坂学問所で高名となったのち、江戸で三計塾を開く。多くの弟子を得て、やがて幕府直参(直属の家臣)の儒官となる。

弟子には陸奥宗光、谷干城(たに たてき)、品川弥二郎、井上毅(いのうえ こわし)などがおり、明治の偉人も含めると2000名を超えるとも言われている。

現在オリックス・バファローズがキャンプを張る「SOKKENスタジアム」はこの息軒の名前が由来である。

飫肥藩校「振徳堂」で学んだ二人

1831年、藩内で高名な学者であった父とともに、息軒が教授として招かれたのが、飫肥藩主・伊東祐相(すけとも)がつくった藩校「振徳堂(しんとくどう)」だ。

この振徳堂で学んだのが、飫肥藩出身の二人、「飫肥の西郷」と呼ばれた小倉処平(おぐら しょへい。1846〜1877年)と、明治の外交官・小村寿太郎(こむら じゅたろう。1855〜1911年)である。

小倉は振徳堂を経て江戸の三計塾で息軒から直接学び、帰郷して振徳堂の教師となった。そして小倉が振徳堂で才覚を見出したのが小村であった。

藩校「振徳堂」で学んだ小倉と小村

小倉の期待に応え、開成学校を次席で卒業した小村寿太郎

小村はペリー来航の2年後に、18石取りの飫肥藩下級武士の家に生まれた。小柄で病弱ながら振徳堂では8年間無欠席で通した。

飫肥藩は巨大な隣国・薩摩藩の影響が強かったため、戊辰戦争では薩摩藩とともに官軍として戦い、勝者の立場となる。当時の飫肥で指導的立場だったのが振徳堂で若者たちを教えた小倉処平である。

戊辰戦争から帰国した小倉は、貧しい小村のために藩費による長崎留学の機会を与えた。

また小倉は、東京へ出て文部省の官僚になると、大藩だけでなく各藩の優秀な学徒を大学南校(東京大学の前身の一つ)に留学させる貢進生制度を建議。

そのおかげもあって、小村は大学南校で学ぶ機会を得た。さらに病弱な小村が熱病にかかると、小倉は看病をして支えるほど小村をかわいがった。

そんな小倉の期待に応えた小村は、開成学校(大学南校から改名)を次席で卒業すると、第1回文部省留学生としてハーバード大学法学部へ留学した。

日本人のなかでもとても小柄なほうだったので、現地では特に目立って小柄であった。しかしながら、勉学ができることから他の生徒たちからも尊敬を集めたそうである。

卒業後は米国弁護士資格を取るために2年間現地の法律事務所で実務研修を行い、帰国した。これが1880年である。

日本では西南戦争が既に終結。恩人だった小倉処平は西郷隆盛の薩摩軍の一隊長として参戦し、自刃して果てていた。小村の嘆きは深かった。小村ももし日本にいたならば、小倉と同じ運命をたどったのかもしれない。

世が世なら明治の偉人となったであろう小倉処平

いつかの「大ボラ」のために、モットーは「正直」

小村は帰国後、司法省を経て外務省へ入省。上司批判で閑職に追いやられている時に悪い事が重なり、父の事業失敗で多額の借金を背負ってしまう。

以降、小村はさらに貧乏になり、着ているものが粗末な外交官として小説等で扱われることになる。

小村のモットーは「正直」である。上司批判もその延長線上にあるのだろう。外交官はいつか「大ボラ」をふかなくてはならない。その時のために、普段から嘘が多いと信用されなくなるからだと説明している。どうやらバカ正直というわけではないようだ。

小村は扱いにくい人材だが、英語が堪能な米国法学修士である。やがて度量が大きい外務大臣・陸奥宗光によって見出され、順調に出世を重ね、1901年には外務大臣に就任する。

1902年には当時「栄光ある孤立」としてどの国とも同盟を結ばなかった英国と日英同盟を締結することに成功。日本はこの2年後に英国によるバックアップを期待して、日露戦争に臨むことになる。

弱腰外交と非難された「ポーツマス会議」

日露戦争は各戦闘で大勝利をおさめ、日本有利にすすんだ。しかし、いかんせん当時の日本はロシアに比べて国力が小さすぎた。

開戦から1年も経つと兵力も軍資金も尽き、アメリカの仲介で平和条約交渉に入ることになってしまう。ポーツマス会議である。

政府は国内向けには大勝利を喧伝していたので、世論は「ロシアから賠償金を取れ」と勇ましい。ところが、ロシアは負けている認識が希薄で、賠償金などを払うつもりはない。

全権代表として条約交渉に赴けば、必ず国民の反感を買い、敵に回すことになる。当時の政府首脳は皆この事を知っていたので、代表になることを嫌がった。そんななか、帰国後の非難殺到の状況を知りつつ代表を引き受けたのが小村である。

果たしてロシアは賠償金を払わなかった。当時の大手新聞・万潮報は「帝国の光栄を抹殺し戦勝国の顔に泥を塗りたるはわが全権なり」と書いて、非難した。

日本の民衆も小村の弱腰外交に不満で暴動を引き起こした。これが日比谷焼き討ち事件である。

出国の際には、多くの群衆が打ち振る日の丸の小旗で送り出された小村だが、帰国時には厳重な警備体制が敷かれ、港の横浜や東京は静寂に包まれていたという。小村は一切の弁解をせず、その責任を一人で引き受けた。

しかしながら、小村が飫肥に帰郷した際には2万人が集まり、提灯行列をもって歓迎したのだそうだ。故郷というものはありがたい。

その後、小村は初代英国大使(日露戦争後、日本の公使館は大使館へ昇格)を勤めたのち、外務大臣となり、明治維新以来つづいていた列強との不平等条約改正に取り組んだ。

1911年、体が衰弱していく中、日米通商航海条約、日英通商航海条約などの調印に成功すると、この年11月に56才で死去した。

安井息軒、小倉処平、小村寿太郎、幕末から明治に南国飫肥藩に開花した勉学の才の系譜。処平だけは志半ばで倒れたが、小村はその思いも背負っていたに違いない。

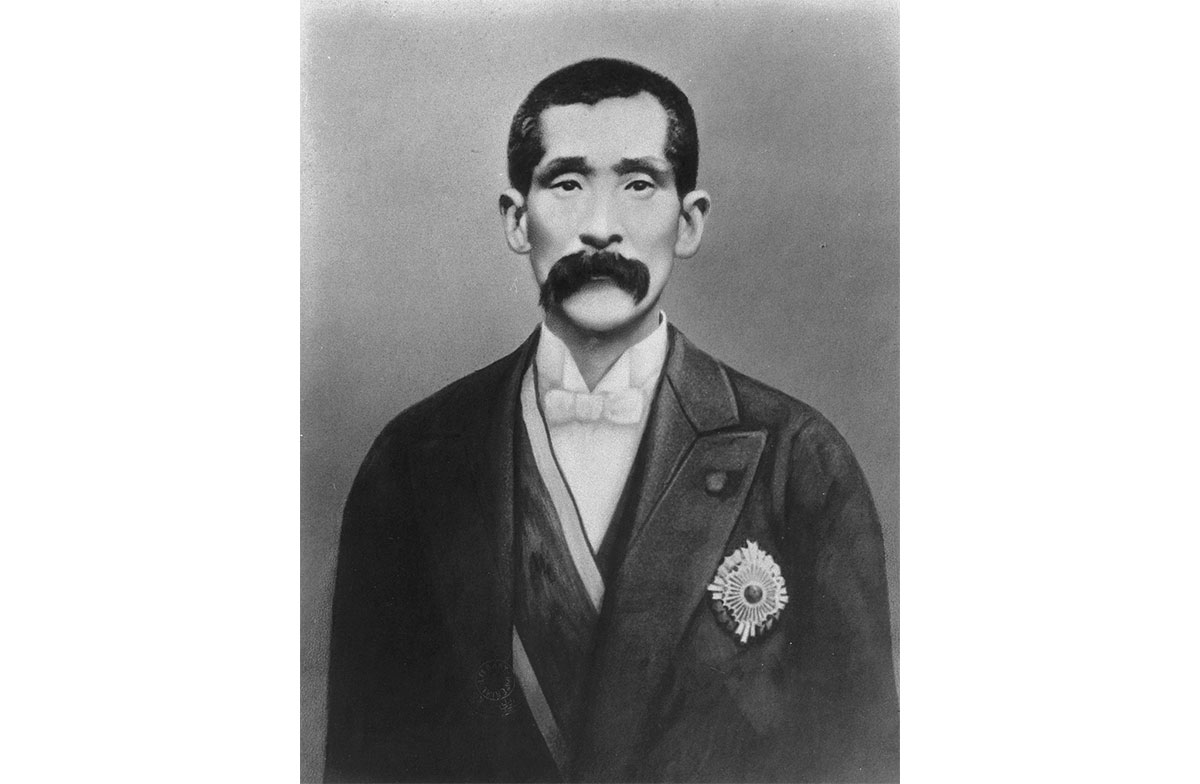

小柄で病弱ながら、列強との不平等条約改正を成功した小村(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)

宮崎のおすすめ観光スポット&グルメ

飫肥は酒谷川を天然の堀とする飫肥城を中心に、古い石垣や町並みが残された瀟洒(しょうしゃ)な街並みである。

城の大手門の前に「小村寿太郎記念館」があり、大手門をくぐると「飫肥城歴史資料館」がある。近くには「旧藩校振徳堂」が残されている。

車での訪問も良し、鉄道であればJR飫肥駅でレンタサイクルを借りればちょうど良い距離感である。カフェや昭和な雰囲気の喫茶店などもあり、休憩場所には困らない。

明治維新を前に地方の小都市で躍動した若者たちの息吹、先導した息軒の学者としての偉大さ、若くして死んだ小倉の無念やそれに接した小村の嘆き。

温存された古い屋敷町はそんな思いを感じさせる。静かな飫肥の町並みはタイムスリップに最適である。

「飫肥城」を中心に古い町並みが残されている

飫肥城大手門前にある「小村寿太郎記念館」

グルメは宮崎市内で味わうのがおすすめだ。宮崎には「ニシタチ(西橘通り)」という全国でも有名な繁華街があり、飲食店が集中している。

名物に地鶏炭火焼がある。鳥もも肉一本を焼いて、食べやすいように切れ目が入っている。有名どころとして「丸万焼鳥 本店」がある。

鳥もも肉を一本まるごと焼いて出す名物の地鶏炭火焼

また宮崎では釜揚げうどんも有名で、細めの麺はお酒の〆によく合うと評判である。夜だけ開店する〆専門の店「釜揚げうどん 織田薪(おだまき) 本店」もある。

夜だけ営業する老舗のうどん店

ショットバーは数多いが、おすすめはバー「蚤の市」。高い技術と落ち着いた雰囲気は全国でも屈指である。

高い技術と落ち着いた雰囲気を楽しめるバー