マーケットの「温度感」がわかる連載「カエル先生のマーケットハイライト」。33年ぶりの高値を更新した日経平均ですが、2014年にも資本効率改善に期待から株価が上昇した時期がありました。そんな過去を振り返り、今後のヒントを探ります。

バブル後の高値を更新した日経平均。資本効率改善への期待とのことですが、実は2014年にも同じような期待感が高まった時期がありました。そのころを振り返りながら、今後の日本株の先行きを展望してみましょう。

日経平均はバブル後高値を更新

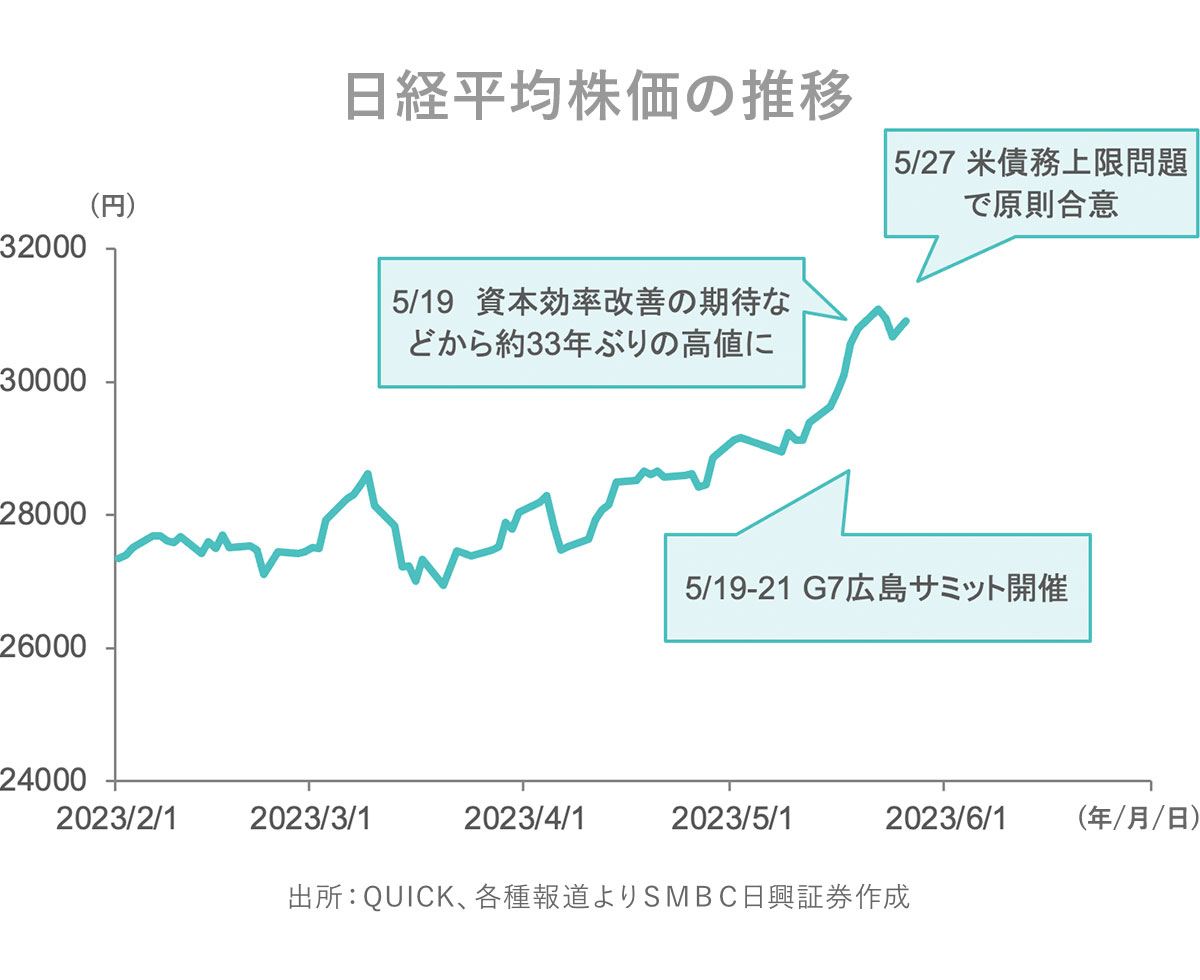

5月31日の日経平均株価は3万887円となり、前月末比2031円高でした。

国内企業の決算発表で底堅い業績が確認されたことや、米国の債務上限問題が原則合意に至ったとの報道などから株価は上昇。また、3月末に公表された東京証券取引所の「資本効率や株価を意識した経営を求める異例の要請」を受けての、上場企業の資本効率の改善に対する期待から、日経平均株価は33年ぶりの高値をつけ、バブル後の高値を更新しました。

2014年にも沸いた「改善期待」

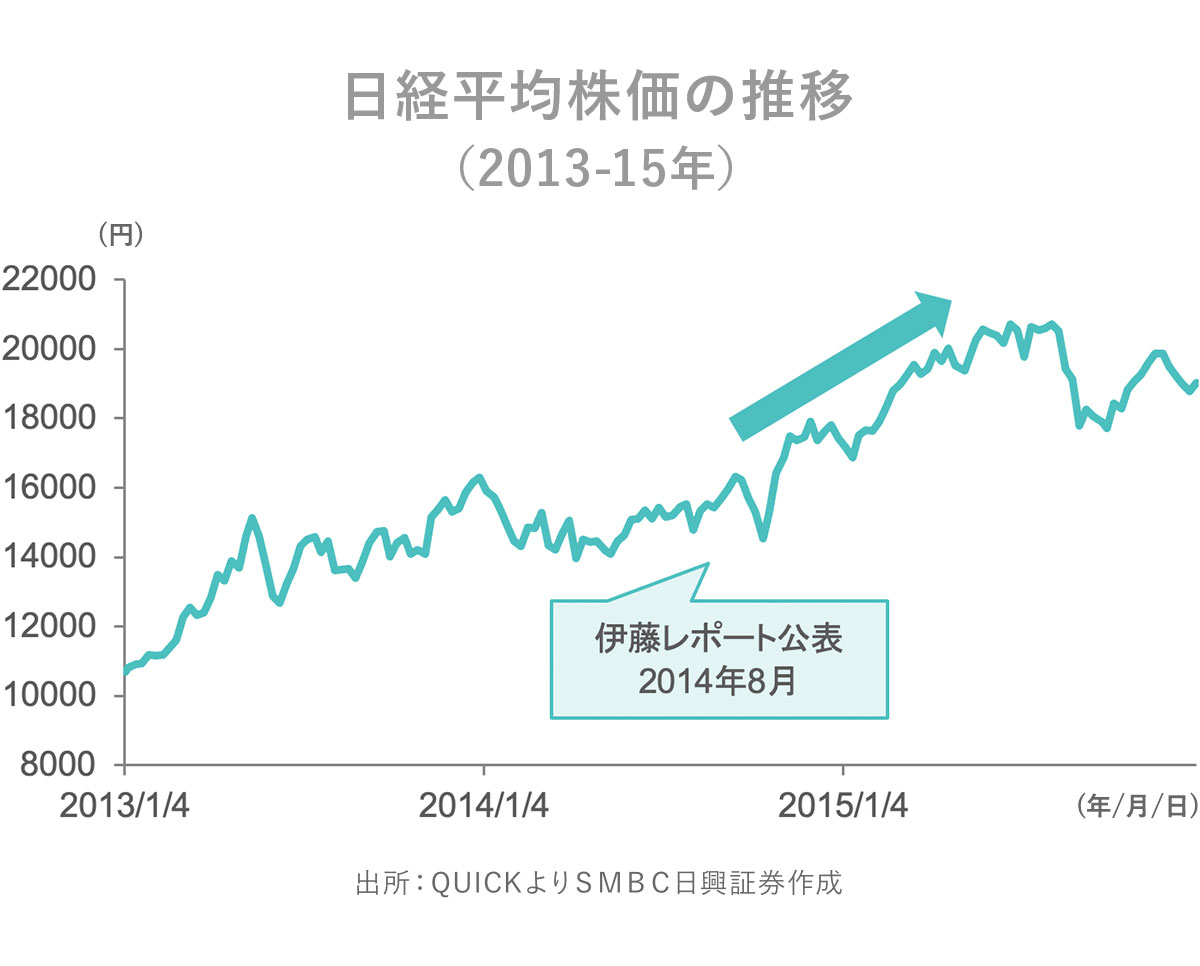

企業の資本効率に関する提言や要請は、今に始まったことではありません。2014年8月に公開されたいわゆる「伊藤レポート」でも、日本企業の低収益性などが指摘され、最低でもROE(株主資本利益率)8%の水準を目指すことなどが提言されました。

≪伊藤レポートの基本メッセージ≫

・持続的成長の障害となる慣習やレガシーとの決別を

・イノベーション創出と高収益性を同時実現するモデル国家を

・企業と投資家の「協創」による持続的価値創造を

・資本コストを上回るROEを、そして資本効率革命を

・企業と投資家による「高質の対話」を追求する「対話先進国」へ

・全体最適に立ったインベストメント・チェーン変革を

その際も、日本企業への資本効率改善期待から株は買われ、大きく上昇。2015年にかけて株価を押し上げる要因の1つとなりました。また、金融庁が機関投資家の行動規範を定めた「スチュワードシップ・コード」(2014年2月)を、さらに日本証券取引所が上場企業統治指針である「コーポレートガバナンス・コード」(2015年6月)を策定。投資家と企業の関係や在り方について、活発な議論がされた時期でもありました。

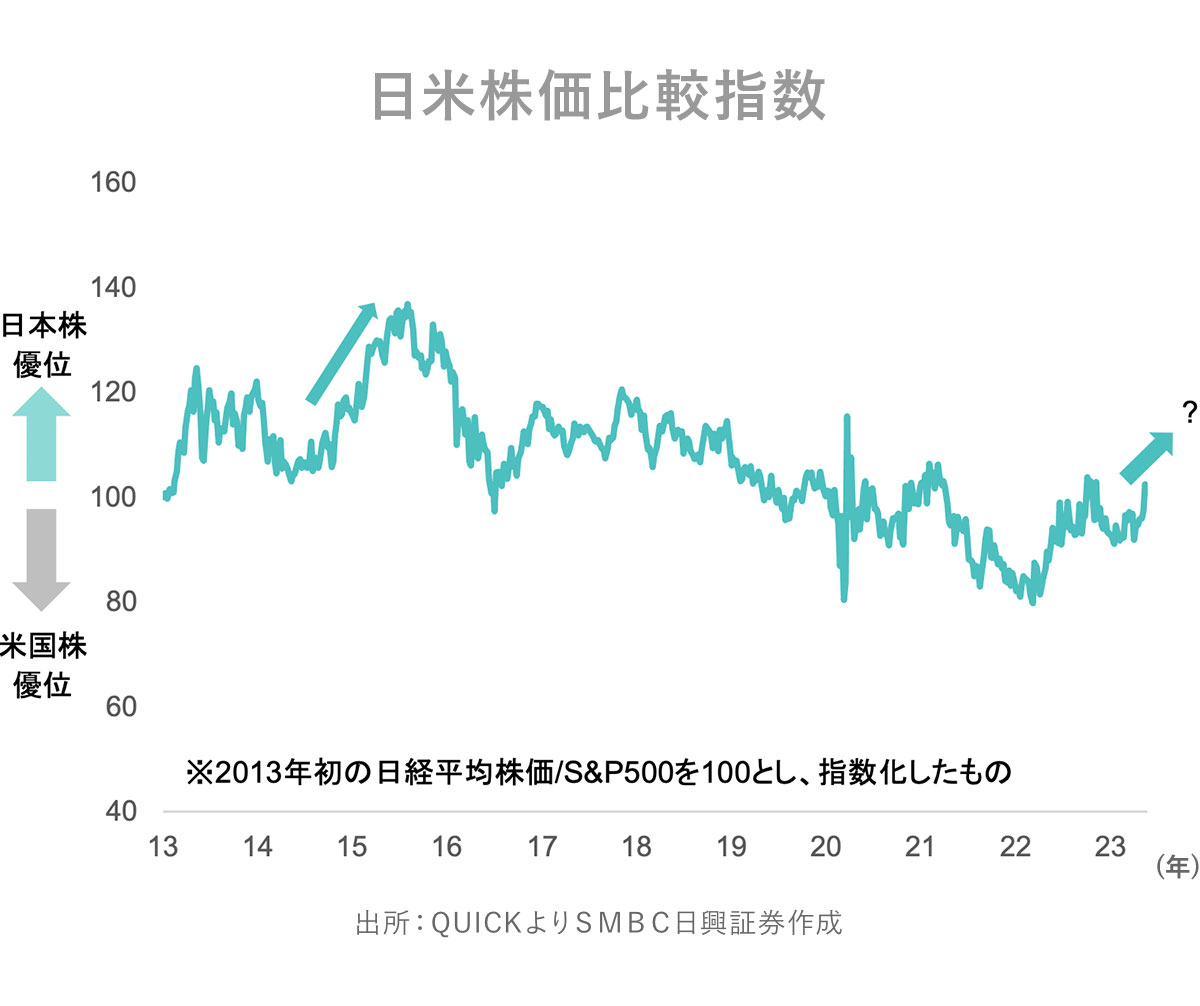

米国株よりも優位だった日本株

日米株の対比で見ても、2014年後半から1年程度は日経平均株価のほうがS&P500指数よりも優位なパフォーマンスとなっていました。当時は円安進行といった要因もありましたが、伊藤レポートなどにより、日本企業に対する資本効率改善期待が株価を支えた可能性が考えられます。

足元でも、米債務上限問題などで揺れる米国株よりも、日本株のほうが底堅く推移する日が散見されます。どこまでこの傾向が続くかを見通すことは困難ですが、2014年を参考にするならば、今後数ヵ月単位で日本株優位となるかもしれませんね。

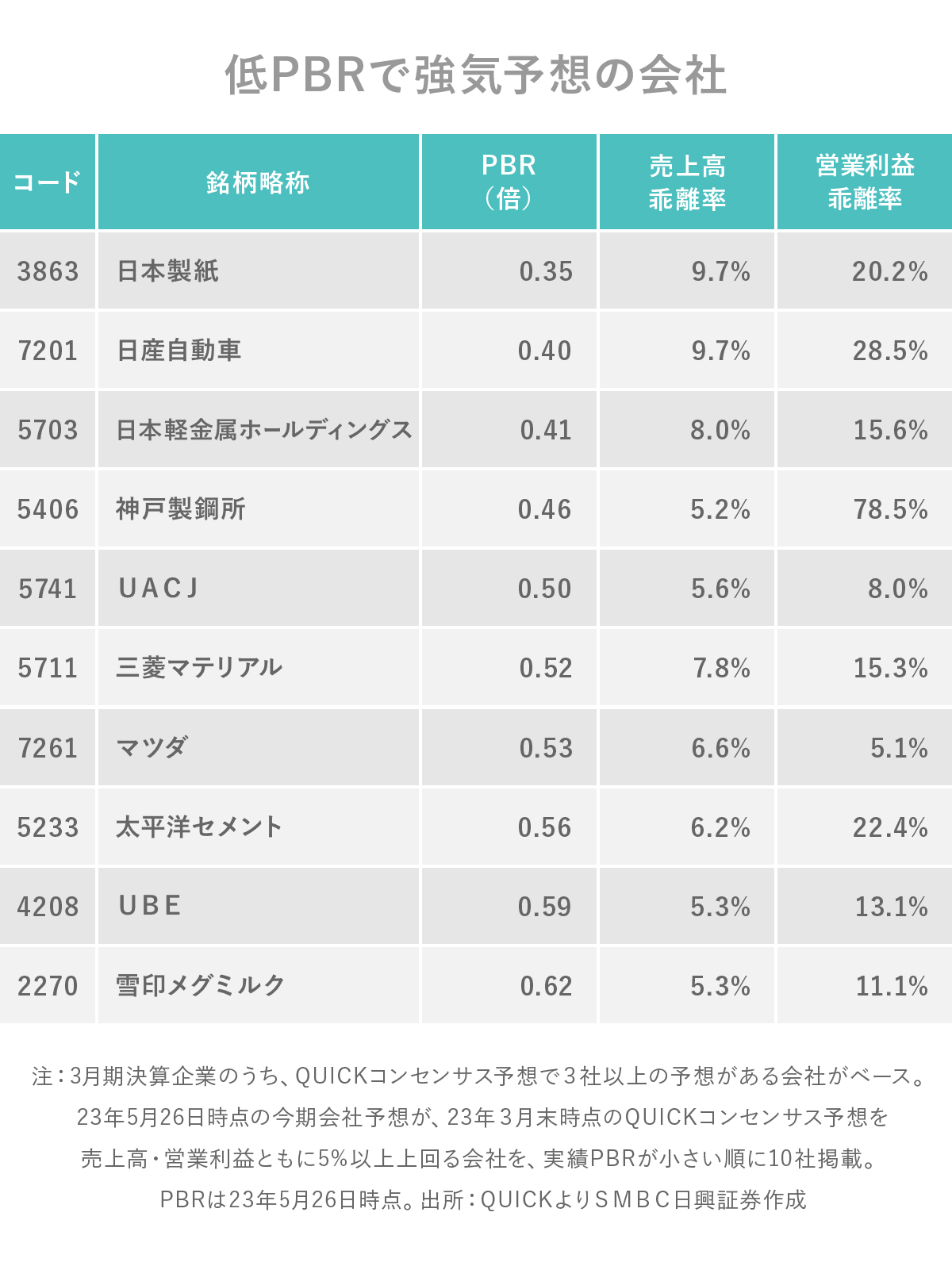

低PBRで「強気の会社予想」銘柄

そこで今回は、まだ低PBRのまま放置されている銘柄に、今後注目が集まるものと考え、足元で会社側が今期予想を強気で見ている企業をスクリーニングしました。

下記では、決算発表と同時に発表された会社予想が、売上高と営業利益ともに市場予想を5%以上上回った会社を、実績PBRが低い順に10社掲載しました。市場予想よりも強い数値を会社が予想したということは、アナリストなどが補足しきれない内容などを会社側が見込んで、今期業績予想として出した可能性があります。もちろん会社予想の前提などを確認する必要はありますが、今後の投資アイデアの1つとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。

日本製紙

日産自動車

日本軽金属ホールディングス

神戸製鋼所

UACJ

三菱マテリアル

マツダ

太平洋セメント

UBE

雪印メグミルク