みなさん、こんにちは! 公認会計士・税理士の山田真哉です。ご自宅の固定資産税の負担が重たいなぁという方、そして自分は住んでいないのに相続等でもらった土地や建物があって固定資産税を払わなきゃいけないという方、たくさんいらっしゃると思います。今回は、この両方について固定資産税を安くする方法をお話しします。

ただ、先に申し上げておきますと、自宅の固定資産税を劇的に安くする方法はあまりありません。その点はご了承ください。

固定資産税の超キホン

まず最初に「固定資産税」と、同じタイミングで払うことになる「都市計画税」について簡単におさらいします。この2つは土地や建物にかかる税金です。毎年5月もしくは6月ごろに納税通知書が届いて、納付することになります。

具体的な納付額については、納税通知書や課税明細書に載っています。詳しく見ていきましょう。

まず、「固定資産税評価額」という役所が決めた価格があります。これは土地や建物それぞれに決められています。土地は大体、時価(=取引される価格)の7割で、建物は、請負工事金額(=工事代金)の5割から6割と言われています。

今、僕の手元にある納税通知書の土地の項目を見てみますと、固定資産税評価額は3,300万円になっています。実際には6,000万円くらいの土地なので6割よりも安くなっています。建物の評価額は426万円になっていますが、実際の工事代金は1,800万円くらいかかっています。12年前ぐらいに作られた木造なのでだいぶ価値が下がっているのだと思います。

さらに固定資産税評価額からナンダカンダあって「課税標準額」が決められます。このナンダカンダについては後ほど解説します。

そして、この課税標準額に対して固定資産税は1.4%、都市計画税は最高0.3%の税金がかかります。今回挙げた例でいうと、土地の評価額は3,300万円でしたが、課税標準額になると、固定資産税では492万円、都市計画税では984万円になっていて、納税額は83,500円。建物は、固定資産税評価額と課税標準額が同額の426万円で、納税額は72,300円になっています。

そもそもなぜ土地と建物に税金をかけるのか? 戦前、土地部分は地租、建物部分は家屋税という名前でした。歴史の時間に習った「地租改正」の地租です。これが戦後、固定資産税へ名前が変わります。

日本の土地って、ほとんどが田んぼと畑でした。田んぼと畑があったら、そこから収穫できますよね。だから、そこに税金をかけますよ、と。建物については、立派なお屋敷があるんだったら税金払えるよね、と。

これがもともとの固定資産税でした。それが今は、その土地があることで儲かろうが儲からまいが税金をかけますよ、という制度になっています。

固定資産税のせいで日本中に起きている、空き家問題

続きまして、固定資産税では避けては通れない「空き家問題」について解説します。空き家なんて自分は保有していないから関係ないや、と思わないでください。この空き家問題は、皆様がお住まいのご自宅にもめちゃめちゃ関係しています。

先ほど、固定資産税評価額からナンダカンダあって課税標準額を出す、という話をしましたが、そのナンダカンダというのは減額制度です。先程の例でも、土地の評価額が3,300万円だったのが、課税標準額では結構下がってましたよね。このように土地には、いろんな減額制度があります。

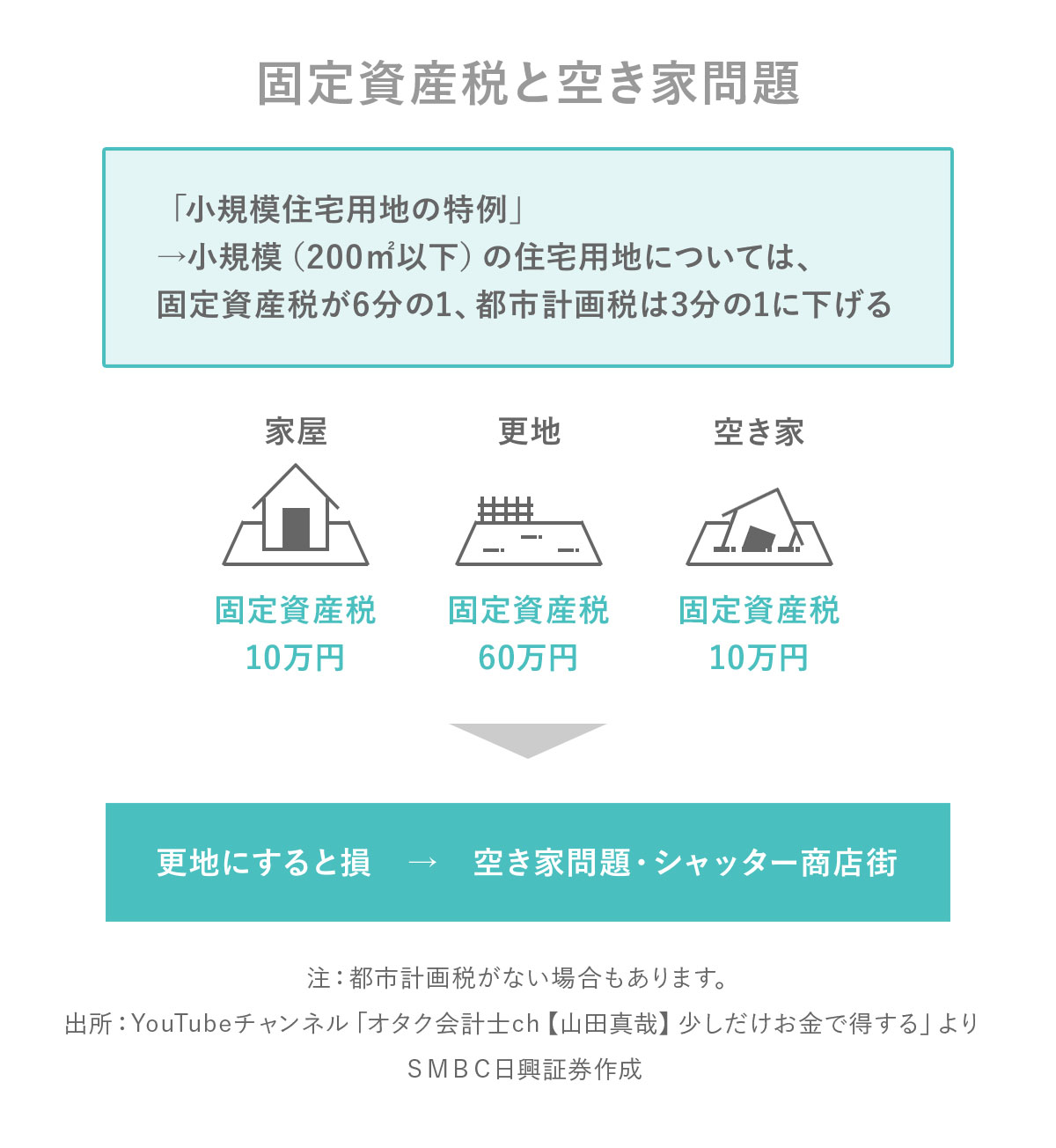

代表的なのが小規模住宅用地の特例で、小規模(200平米以下)の住宅用地については、固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1に下げますよ、という制度です。

ざっくりいうと、例えば住宅が建っている土地であれば固定資産税は10万円だけど、それを更地にしたら、特例がなくなって6倍の60万円になりますよ、ということなんです(※)。なので、だいたい皆様のご自宅の土地は固定資産税が6分の1になっていると思います。

更地にすると損してしまう

そして、ここで出てくるのが空き家問題です。この小規模住宅用地の特例は、建っているのが空き家だろうが、ボロ家だろうが、基本的には6分の1にしますよという特例です。

ということは、どれだけ家がボロボロになっても、更地にすると損なんですね。じゃあどうなるかというと、固定資産税が6倍になるから空き家のまんま放っておこう、誰も住まなくなってボロボロだけど気にしないでおこう、というのが、今の日本中で起きている空き家問題なんですね。

さらにいうとシャッター通り商店街問題も根っこは一緒です。店舗付きの住宅は、住宅部分が2分の1以上あれば、この小規模住宅用地の特例が使えます。お店をやめる場合、商店街のためには、解体して更地にした方が他に転用できるのかもしれない。

でも、そんなことをすると、固定資産税が6倍に跳ね上がる。そのままシャッターを閉めて、住み続ける方が税金的には安い。だから全国でシャッター通り商店街がたくさん出てくる、という悪循環になってしまっているんですね(※)。

広まるか、「空き家」対策

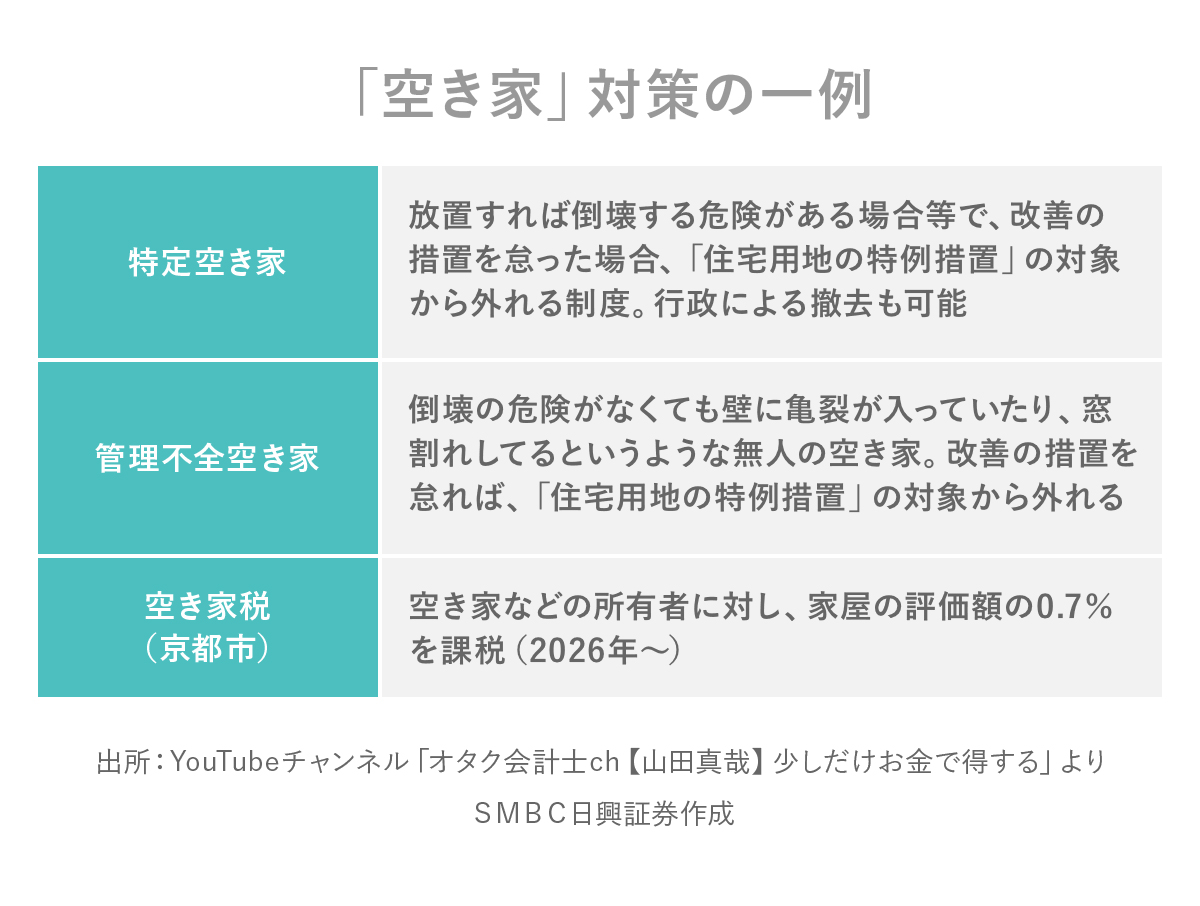

でも、それではいけない! ということで、政府も新しいルールを作っています。例えば「特定空き家」制度です。倒壊する危険がある場合は、固定資産税6分の1の特例を使えませんという制度で、少し前にできました。ただ、これはほとんど使われていません。

そしてさらに最近、「管理不全空き家」という制度も追加されました。これは倒壊の危険がなくても壁に亀裂が入ってるとか、窓割れしてるというような無人の空き家に関しては、6分の1の減免を使えないようにしますよ、という制度です。今後は、管理不全空き家に認定されて、固定資産税が跳ね上がる空き家がかなり増えてくるんじゃないかと思われます。

さらに、京都市で新たに「空き家税」という制度が、誕生しました。実施は2026年以降なのですが、住んでいない住宅、これは空き家や別荘も対象なのですが、そこに住民票がない場合は、その建物に普通の固定資産税並みの税金がかかりますよ、というものです。京都市がうまくいったら、きっと全国に普及するのでは、とも言われています。

固定資産税を安くする方法① 納税通知書の確認

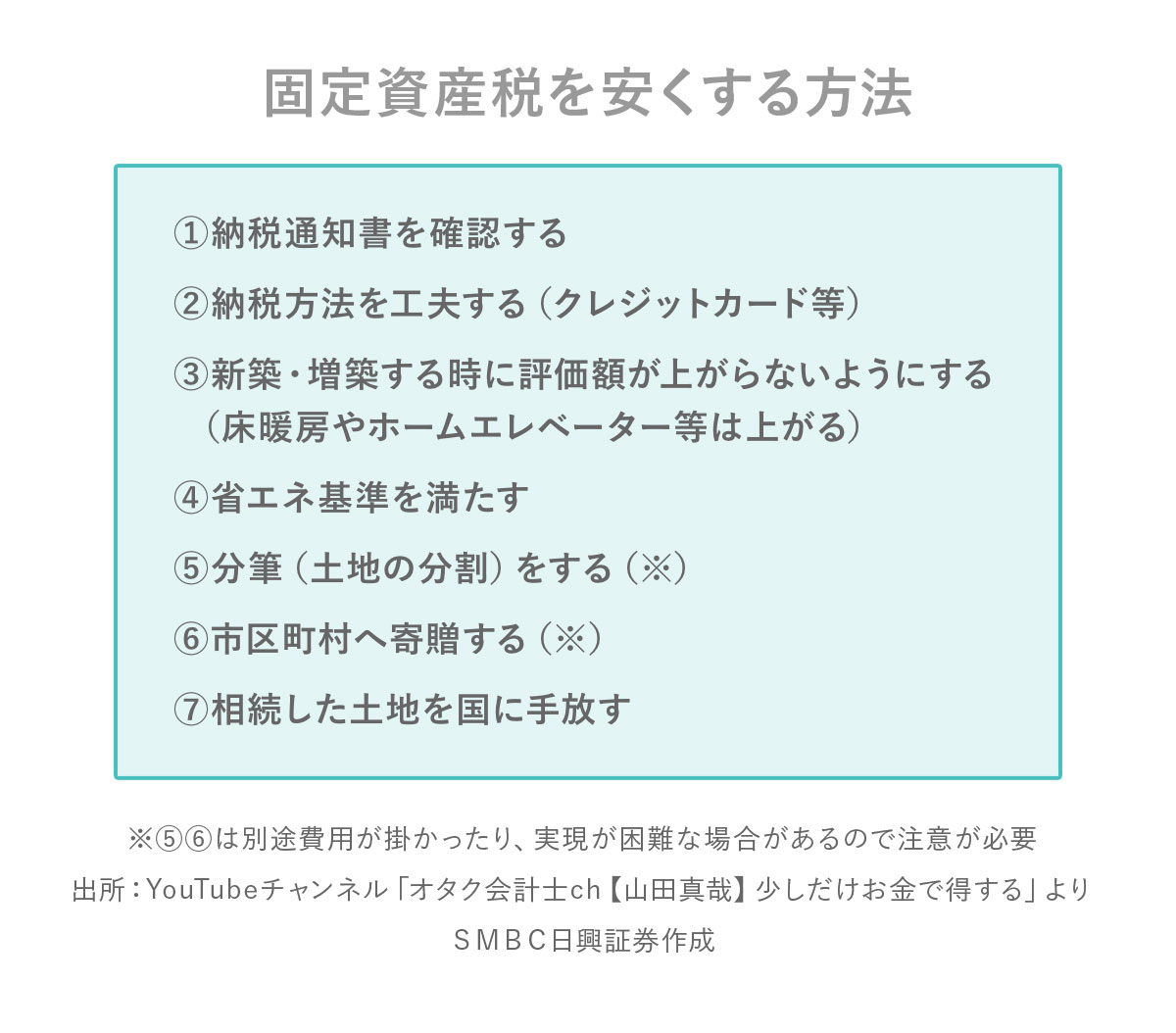

それではお待たせいたしました。これまでの話を踏まえた上で固定資産税を安くする7つの方法を詳しく解説します。

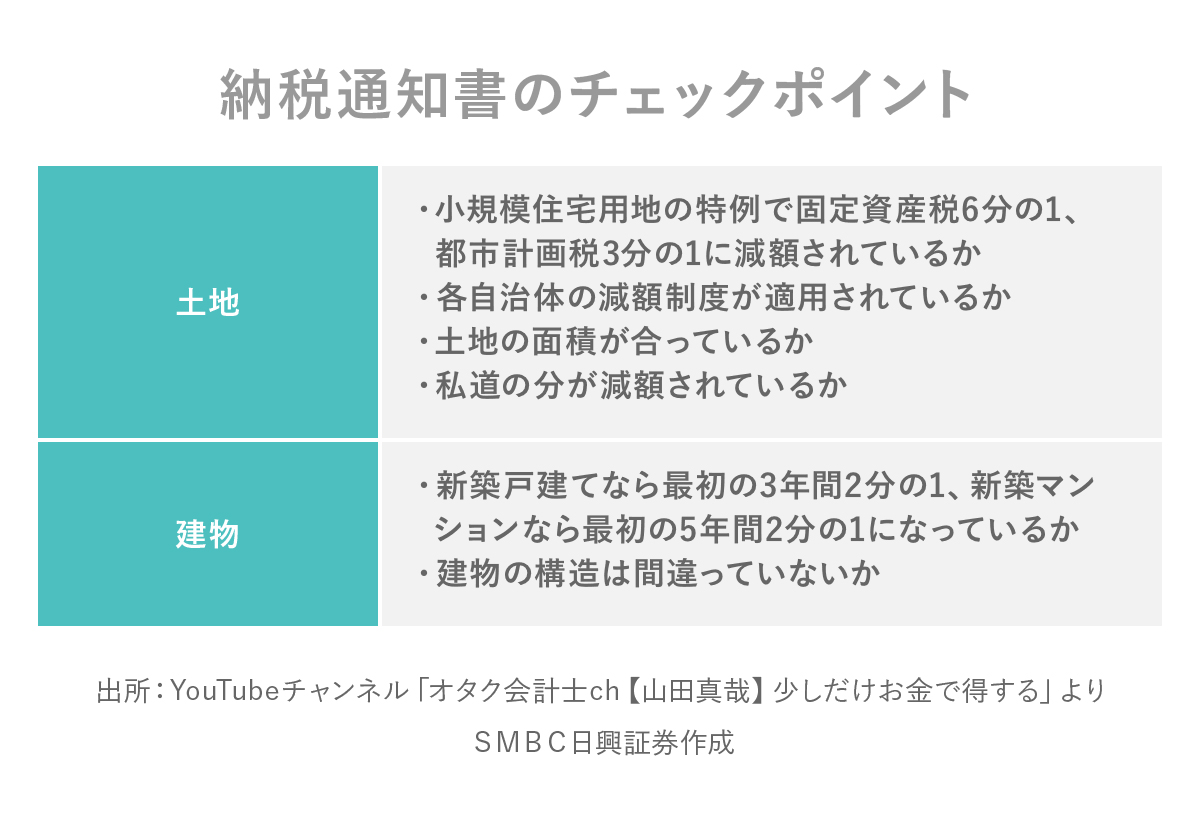

まず1つ目は納税通知書の確認です。役所が間違えるの? と思う方もいるかもしれませんが、間違っていたというニュースは流れていますので、確認は必要です。どこを確認するかといいますと、まずは減額がちゃんとされているのかの確認です。

とくに自宅に住んでいる方は小規模住宅用地の特例として固定資産税6分の1、都市計画税3分の1に減額されているのか。他にも各自治体によって、いろんな減額制度があったりもします。その場合、摘要欄に書かれていることもあります。

建物の固定資産税については、新築戸建てでは、最初の3年間が2分の1、新築マンションでは、最初の5年間が2分の1になってるはずです。他にも、土地の面積が合っているか。私道の分の減額がされているか。また、地目(ちもく。土地の用途による区分のこと)が間違っていないか、など確認してください。

そして、建物の構造欄、ここが一番大事です。木造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造などありますが、仮に本当は木造なのに、鉄骨造って書いてあったら、固定資産税を高く算出されちゃっています。ですので、こういったところは確認してください。

固定資産税を安くする方法② 納税方法を工夫する

つづいて、固定資産税を安くする方法の2つ目。納税方法を工夫する、です。固定資産税は各市区町村によって納税方法が異なるんですが、今年の4月から地方税お支払サイトというシステムができました。こちらのサイトを経由すると、クレジットカード納付はもちろん、QRコードを使って、PayPayやau Payで納付することもできます。

なので、場合によってはポイントなどがつく場合があります。詳しいやり方については、税理士の僕では分かりかねますので、ポイント系のユーチューバーやブロガーさんからの情報をお調べいただければと思います。ちなみに楽天ペイですと、楽天カードからのチャージでポイントが付いて、それを納税に充てられるそうです。

固定資産税を安くする方法③ 新築・増築する際に注意する

そして、3つ目。そもそも家を新築・増築する際に、固定資産税評価額が上がるものにしないということですね。

たとえば、床暖房をつけない、ホームエレベーターを入れない、外壁をタイルや漆喰にしない、ソーラーパネル一体型の屋根をつけない。このあたりも、住宅系のユーチューバーさんの動画などで触れられていたりするので、そちらをご参照ください。

固定資産税を安くする方法④ 省エネ基準を満たす

4つ目は改修工事やリフォームの際に、耐震基準やバリアフリーなどの省エネの基準を満たすようにすること。固定資産税が2分の1になったり、免除される市区町村が多くあります。お住まいの市区町村がどうなのか調べてみてください。

固定資産税を安くする方法⑤ 分筆、ただしコスパは悪い

5つ目ですが、「分筆」です。分筆とは、登記簿上で土地を分割することです。広い土地を複数に分割して登記し直すと、接している道路によって税金が安くなったりすることがあるんですね。ただ、注意点があって、分筆するには、きちんと測量する必要があり、また登記費用も発生するため、お金が結構かかります。

相続のタイミングで分筆するのは仕方ないんですが、固定資産税を下げるためだけに分筆するのはなかなかコスパが悪いんじゃないかな、と思うことが多いです。

固定資産税を安くする方法⑥ 市区町村への寄贈。難易度高め

そして6つ目は、市区町村へ寄贈する、です。ただし、相続などでもらった要らない土地を市区町村に寄贈しようと考えても、基本もらってもらえません。めっちゃ広くて公園にできますとか、広い道路に面してるから何かに使えそうだ、といった土地であれば市区町村がもらってくれることもあります。

でも、みんなが要らない土地は役所にとっても要らない土地なんです。ただそんな要らない土地でも固定資産税はかかってしまう。なんか矛盾していますよね。ただ、固定資産税を払うのイヤだから市区町村に寄贈しようとしても、相当な無理ゲーだと思います。

なのですが、この寄贈できないという問題点を解決しそうな新制度が2023年4月からスタートしました。

固定資産税を安くする方法⑦ 要らない土地を手放せる新制度!

それが7つめの方法、相続した土地を国に手放すことができる「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は過去に相続した土地でもOKです。更地であることが条件なので、自分で解体作業をしなきゃいけませんが、引き取ってくれる対象は、宅地・田畑・森林・雑種地・原野など、かなり幅広いです。

とはいえ、崖がある、担保権が設定されている、ゴミがめっちゃおいてある、お隣さんと境界線について争っている、みたいなことがあると引き取ってもらえません。

さらにこれは国が買い取ってくれるわけではなく、引き取ってくれるだけなので、負担金として原則ひとつの土地につき、20万円ほど国に支払うことになります。また審査手数料として登記簿上のひとつの土地に対して1万4,000円がかかってくる予定です。

つまり、使い道のない空き家・空地があって、どこにも売れないという場合、20万円ほど払って法務局に行けば、国が引き取ってくれる、という制度なのです。これで要らない土地を手放すことができ、固定資産税を払わずに済むようになります。

そして、実はこの制度に連動して、新しいルールが2024年からスタートします。それは相続登記申請の義務化です。これは過去の相続も含めて、土地をもらったけれど登記してないという場合、罰として最高10万円以下の科料が与えられるという制度なんです。

現在、相続のどさくさなどで登記されていない土地が山ほどあるので、それをなんとかしたいという制度がスタートするんですね。つまり法務局としては、お金払って手放すか、登記して自分で管理しなさいと、どうやらこの2択に進みそうな感じになっています。

すでに空き家、空き地を相続している方、将来的に相続する可能性がある方は、ぜひこの辺はチェックしておいてください。

というわけで、今回は固定資産税について取り上げました。固定資産税関連で何か新しい動きが出てきましたら、僕のチャンネルで取り上げます。

それでは今後ともごひいきに。ば~いば~い!