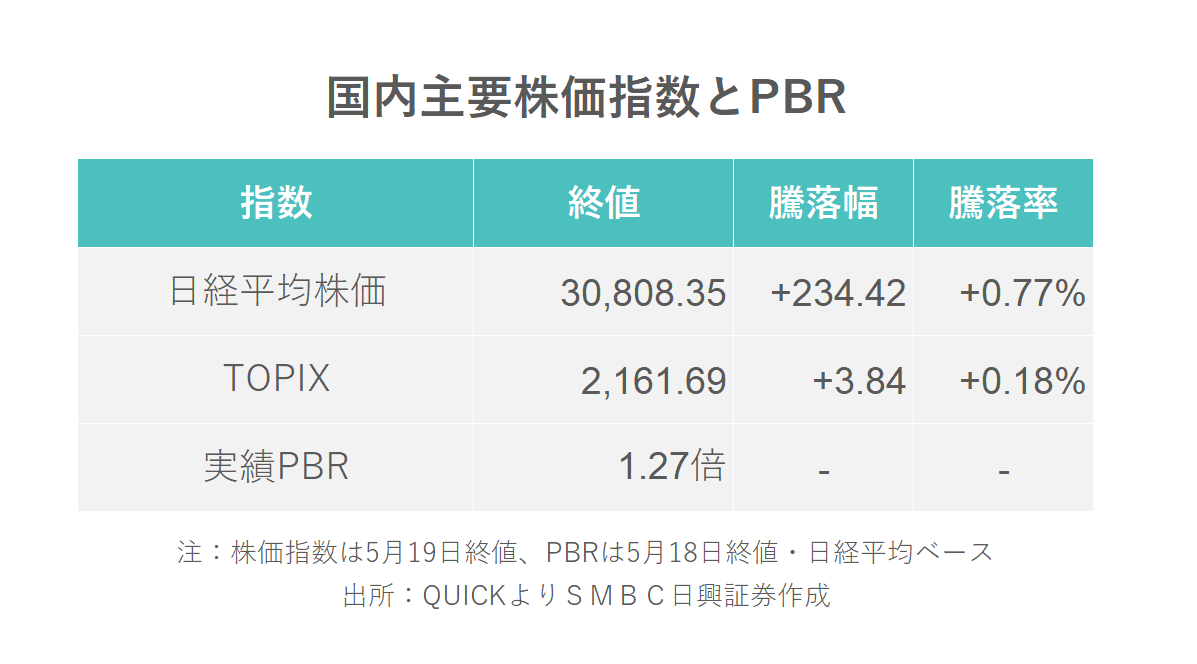

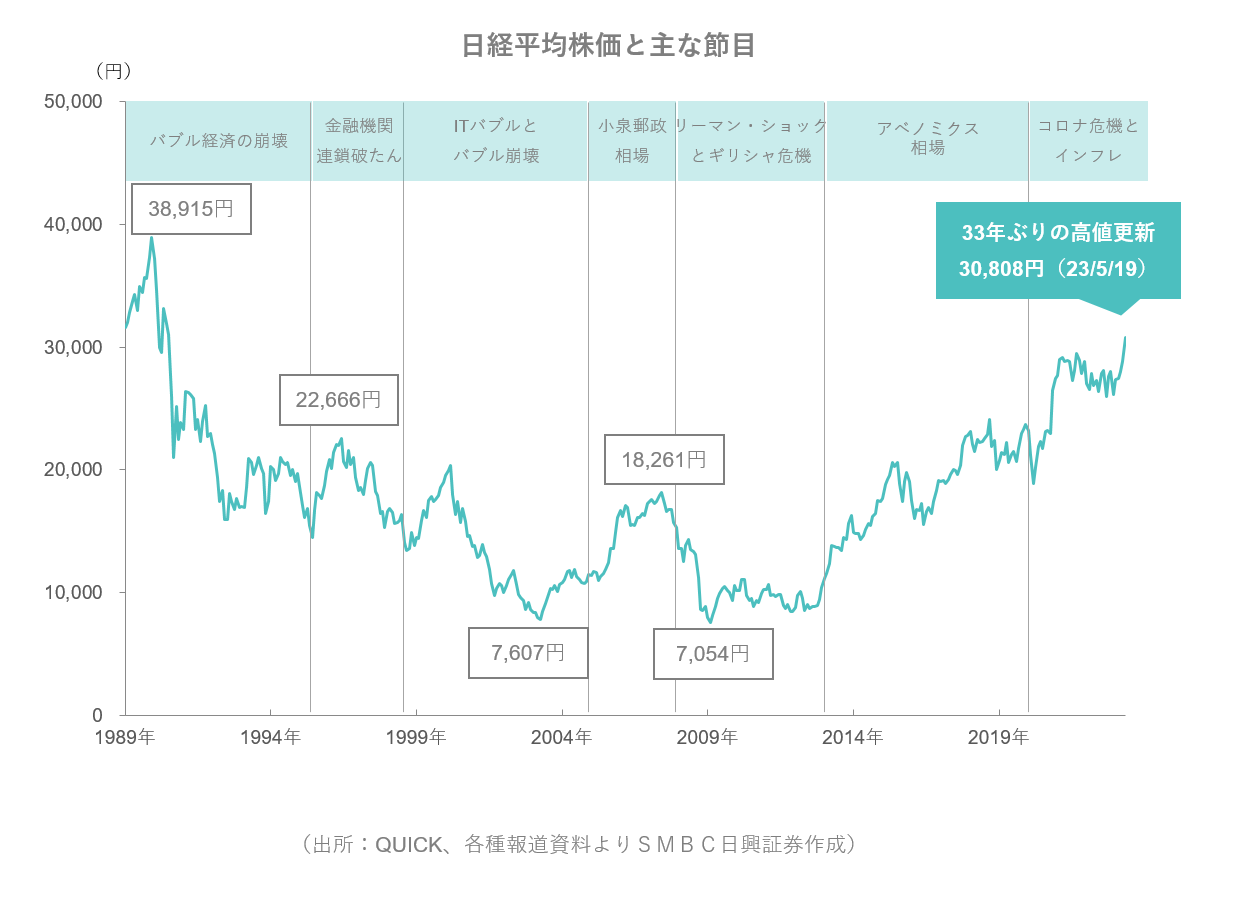

5月19日の日本株式市場で、日経平均株価が約33年ぶりの高値をつけ、終値は3万808円となりました。米国における利上げ観測が後退する中、企業業績に対する安心感や、低PBRの是正といった企業の資本効率改善に対する期待などが追い風となった模様です。

PBRとは株価純資産倍率という投資指標の1つで、株価を1株当たり純資産で割った値のことです。一般的に1倍を割れると割安と判断されます。

バブル期以来33年ぶり高値

直近の高値は2021年9月14日につけた3万670円でした。それ以降は、新型コロナウイルスの景気への影響やウクライナ危機などによる先行き不透明感が、株価を下押ししていましたが、足元ではそれらもほぼ払拭されつつあります。

また、インフレの出口が見え始めたことや、米国の金融不安が後退しつつあること、国内のインバウンド需要が旺盛なことなどが投資家心理を改善させたと考えられます。

きっかけは東証からの「改善要請」

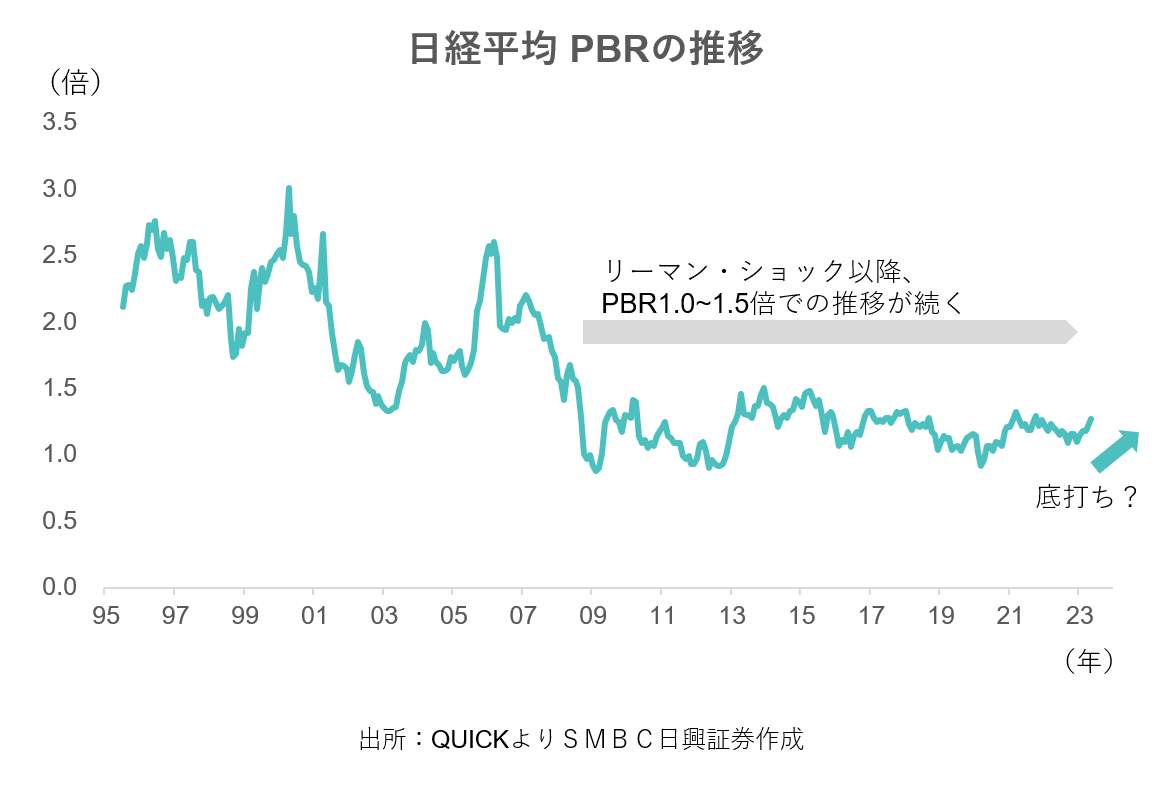

上記の理由に加え、足元では東京証券取引所から企業への「改善要請」が大きな足がかりとなりました。2023年3月31日に東証は「資本効率や株価を意識した経営を求める異例の要請」を上場企業に行いました。そのため、これから具体的な資本効率を高める施策が出てくるのではないかという期待が高まり、低PBR銘柄を中心に買いが集まりやすくなっています。

過去のPBRの推移をみると、2008年のリーマン・ショック以降、1.0~1.5倍程度の推移が続いていました。従来よりもROE(株主資本利益率)など資本効率を重視した施策が、各経営者から発表されるようになりましたが、まだ道半ばと言えます。

今後は株主還元策だけにとどまらず、事業の利益率そのものを底上げするような具体的な施策に注目が集まりそうです。

「水曜日はROEをトコトン!」を読む

「相次ぐ金融不安! 外部環境に左右されにくい投資戦略とは」を読む