マーケットの「温度感」がわかる連載「カエル先生のマーケットハイライト」。今年も残すところあと1ヵ月ということで、2022年の日本株マーケットを振り返ります。世界的にインフレが進む中、最も上昇した業種や銘柄とは……?

ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに資源価格が上昇し、世界的なインフレに拍車がかかった2022年。インフレを抑えるため、アメリカや欧州では相次いで金融引き締め策を講じましたが、その動向に日本株も大きく影響を受けました。

金融引き締め策の動向に翻弄された1年

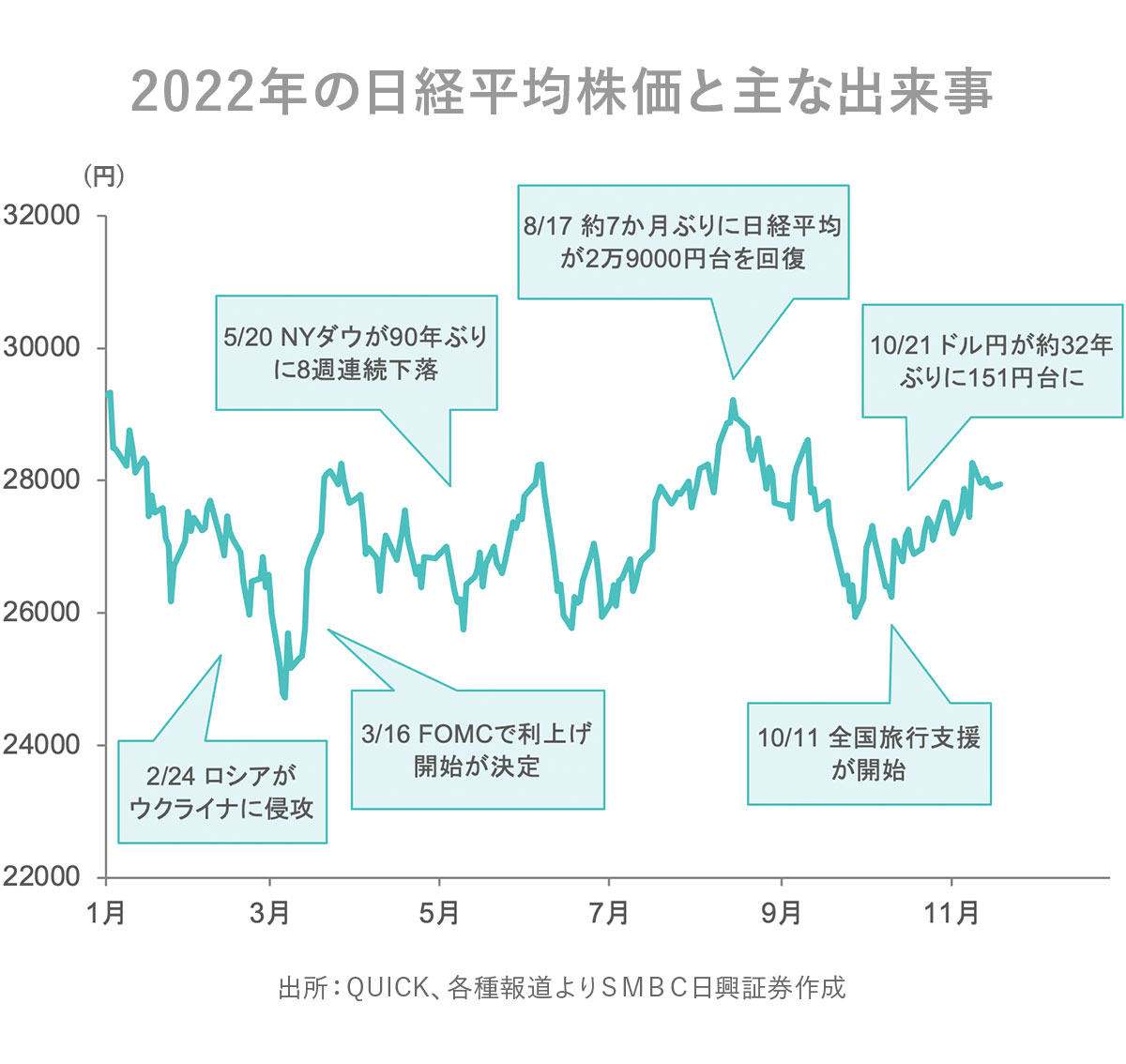

2022年11月30日の日経平均株価は2万7968円となり、昨年末に比べて823円安でした。利上げのピークアウト期待から一時2万9000円台に回復する場面もありましたが、足元の統計データで高インフレが確認されるたび、マーケットは波乱な展開となりました。そんな日本株市場を大きく動かした3つの出来事を振り返ります。

①ロシアのウクライナ侵攻

②世界的なインフレ

③国内の経済再開に向けた動き

①ロシアのウクライナ侵攻

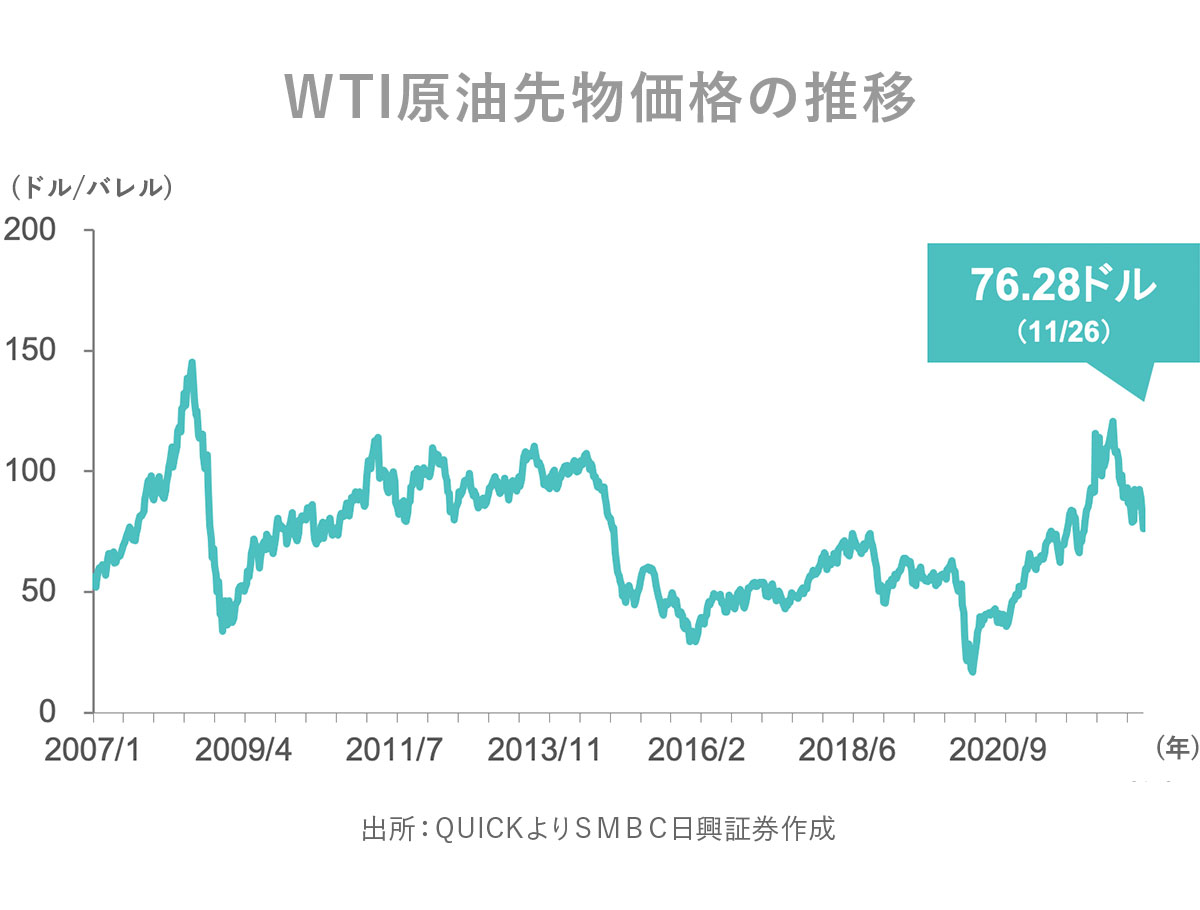

2月24日にロシアがウクライナへの侵攻を開始すると、世界の金融市場に大きな動揺が広がりました。ロシアの行動を止めさせるため、ロシア産原油の禁輸といった経済制裁が議論されると、需給バランスが崩れる懸念から資源価格全般が上昇。世界的なインフレに拍車がかかり、深刻な問題へと発展しました。

ただ、相次ぐ利上げで米国や欧州が景気後退に陥り、原油の需要が減るとの見方から、WTI原油先物価格は6月以降に上昇が一服しました。足元では、石油輸出国機構(OPEC)プラスが減産を決めたにもかかわらず、景気減速への懸念が強く、1バレル80ドルを割り込んでいます。

②半世紀ぶりの世界的なインフレ

2021年頃からコロナ禍で抑え込まれていた消費意欲が復活し始めたものの、供給が追いつかず、モノやサービスの値段が上昇していました。2022年に入ってからはロシアによるウクライナ侵攻もあり、供給が極端に縮小したことで、世界的な悪いインフレが進行しました。

インフレには、良いインフレと悪いインフレがあります。良いインフレの下では、販売価格の上昇で企業が儲かり、社員の給料が増え、消費者は物価上昇による生活費の増加を給料アップで吸収してもっと商品を買うようになるーーというサイクルで景気が良くなります。一方、商品価格に商品の仕入れ価格の上昇を上乗せできず、企業の業績が悪くなり、賃金が上がらないのに身の回りの商品が値上がりして家計を圧迫するーーといった悪循環をもたらすのが悪いインフレです。

こうした状況を受け、各国の中央銀行はインフレを抑え込むために急ピッチで利上げを実施。金融引き締めによる景気後退懸念が広がったことで、株式市場は不安定な展開が続くことになりました。

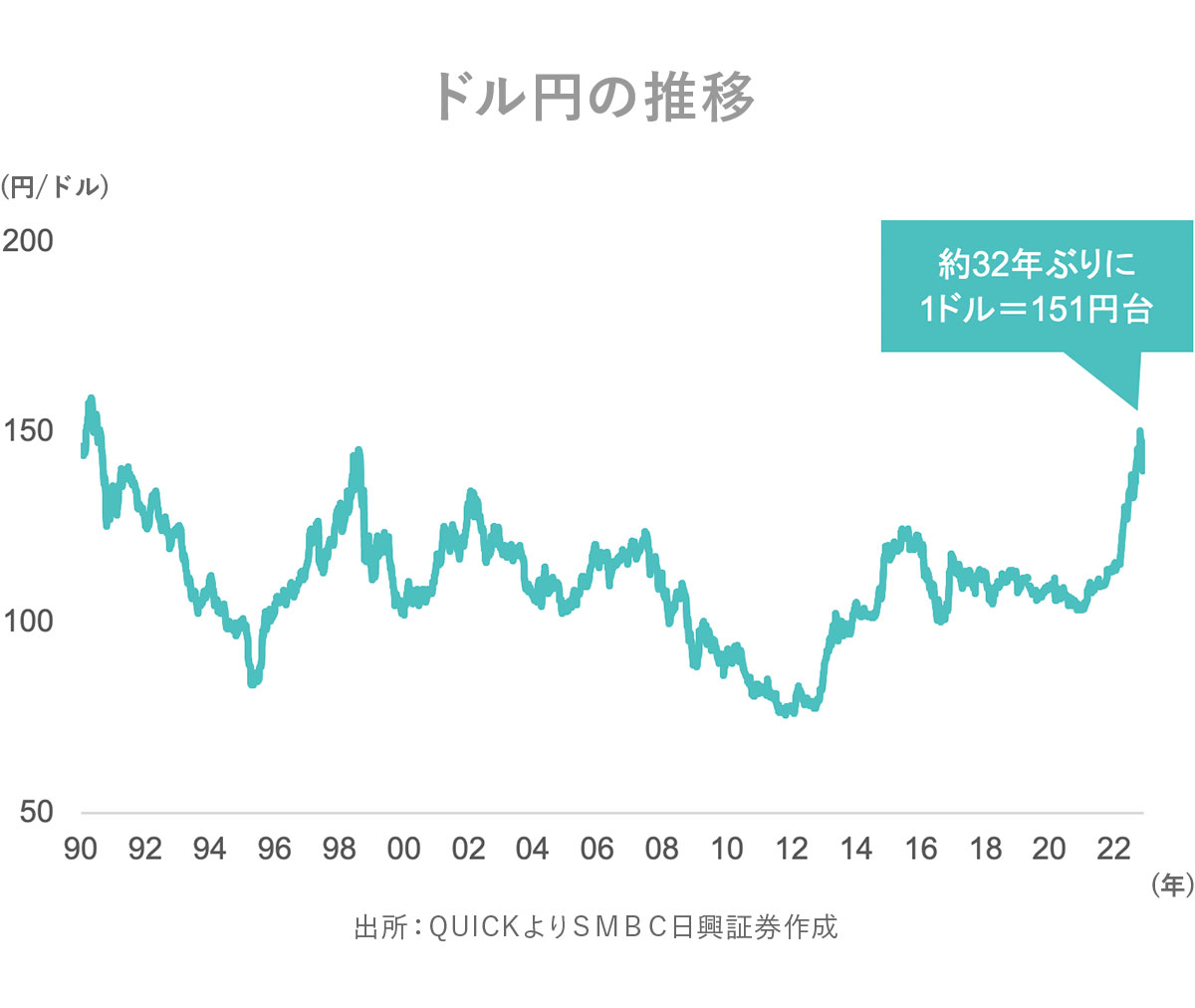

一方の日本は金融緩和策を継続しており、日本と他国とのあいだで金利差が拡大。10月21日にはドル円が一時151円台に突入するなど、急激な円安水準となりました。

③国内の経済再開に向けた動き

国内では、経済再開に向けた動きとして、10月11日から「全国旅行支援」がスタートしました。また水際対策が緩和され、円安も進行していることを背景に、訪日外国人の購買力にも期待が持てそうです。鉄道やホテル、外食など旅行・レジャー関連銘柄は、足元で反転する動きが見られ、2023年も有望な投資テーマの1つとなりそうです。

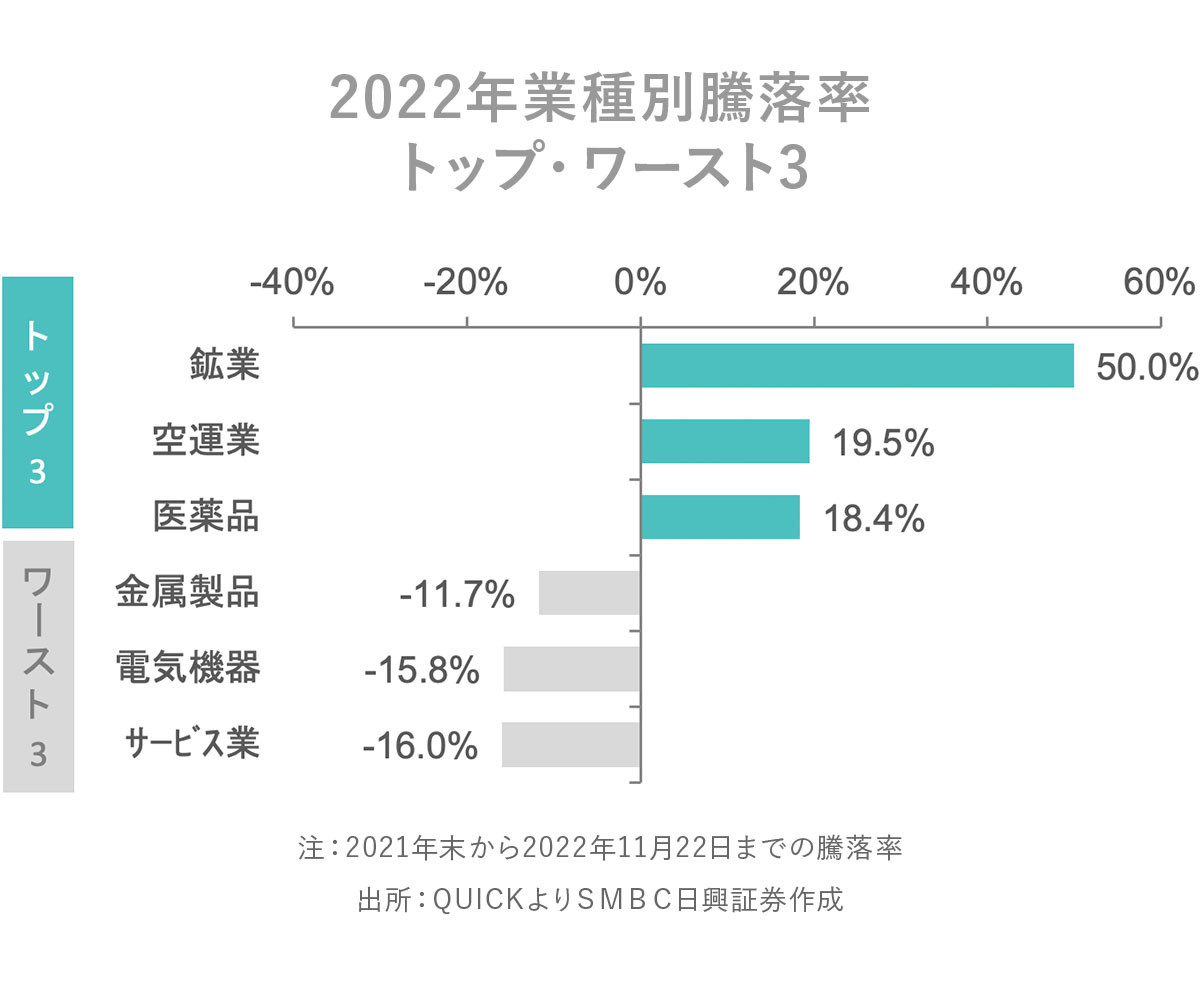

業種別では鉱業がトップ!

業種別では、ウクライナ情勢の影響で資源価格が高騰したことから、鉱業関連株が大幅に上昇しました。一方、半導体不足やコスト高の影響で金属製品や電気機器、サービス業は苦しい状況となりました。

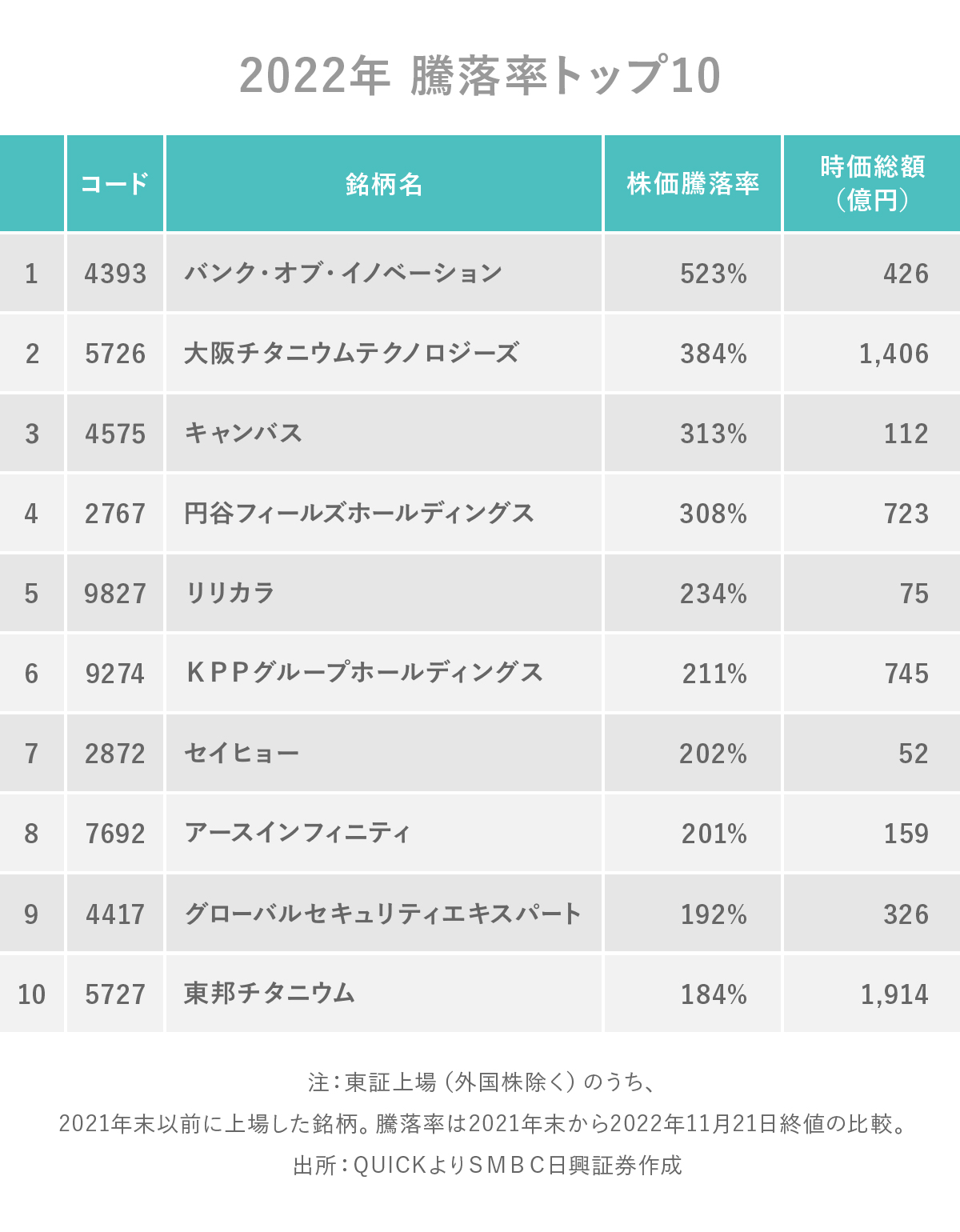

個別株ではバンク・オブ・イノベーションが+523%

個別株では、スマホゲーム開発を手がける「 バンク・オブ・イノベーション 」が上昇率1位となりました。同社は5年ぶりとなる新作スマホゲーム「メメントモリ」の配信を10月18日より開始。そして31日までに課金高が35億円に到達したことが、直近の上昇要因となっています。

2位のチタン最大手の「 大阪チタニウムテクノロジーズ 」は、航空機需要の段階的な回復に加えて、チタンのサプライチェーン再編により、航空機向けなどのスポンジチタンの売上高が大幅に改善。価格改定や為替差益も寄与し、会社側は2023年3月期営業利益の黒字転換を予想しています。

6位の「 KPPグループHD 」は、紙や板紙などの卸売りを手がける国際紙パルプ商事が10月1日に持株会社制に移行した企業です。価格を修正し海外売上高が伸びたことや急速な円安で業績拡大への期待が高まったことなどを背景に、2023年3月期の営業利益の見通しを120億円から210億円(前期比2.2倍)に上方修正しました。この発表が好感され、11月15日には上場来高値を更新しました。

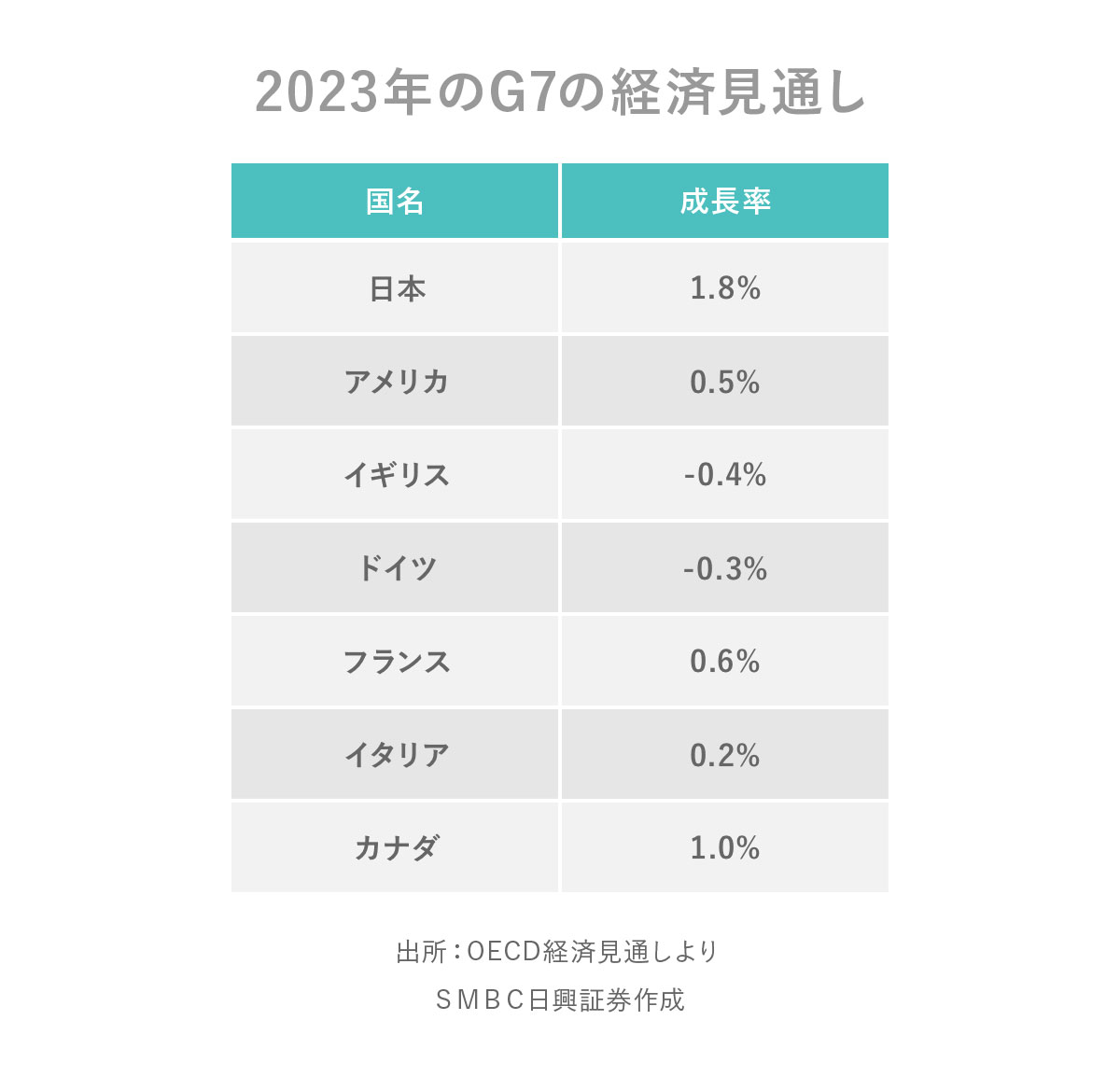

2023年の日本の成長率はG7で最も高い見通し

世界的なインフレの先行きに不透明感が漂い続けた1年でしたが、インフレの影響を上手に価格転嫁したり、円安トレンドの波に乗って業績を伸ばした企業もありました。

11月22日に発表された OECD(経済協力開発機構)の世界経済見通しによると、2023年はG7(主要7ヵ国)の中で、日本の成長率が1.8%と、最も高くなるとのことです。訪日客の消費拡大や総合経済対策による所得下支え効果などで、堅調な国内景気に期待が持てそうです。

キャンバス

円谷フィールズHD

リリカラ

セイヒョー

アースインフィニティ

グローバルセキュリティエキスパート

東邦チタニウム