11月10日のNY株式市場で、ダウ工業株30種平均は前日比1201ドル(3.7%)高と、2020年4月以来約2年半ぶりの上げ幅を記録しました。また、金利が低下したことを背景に、特にアップルやテスラなどハイテク株が多く含まれるNASDAQ総合指数が7%超の上昇となりました。

株価急騰、円高進行の背景

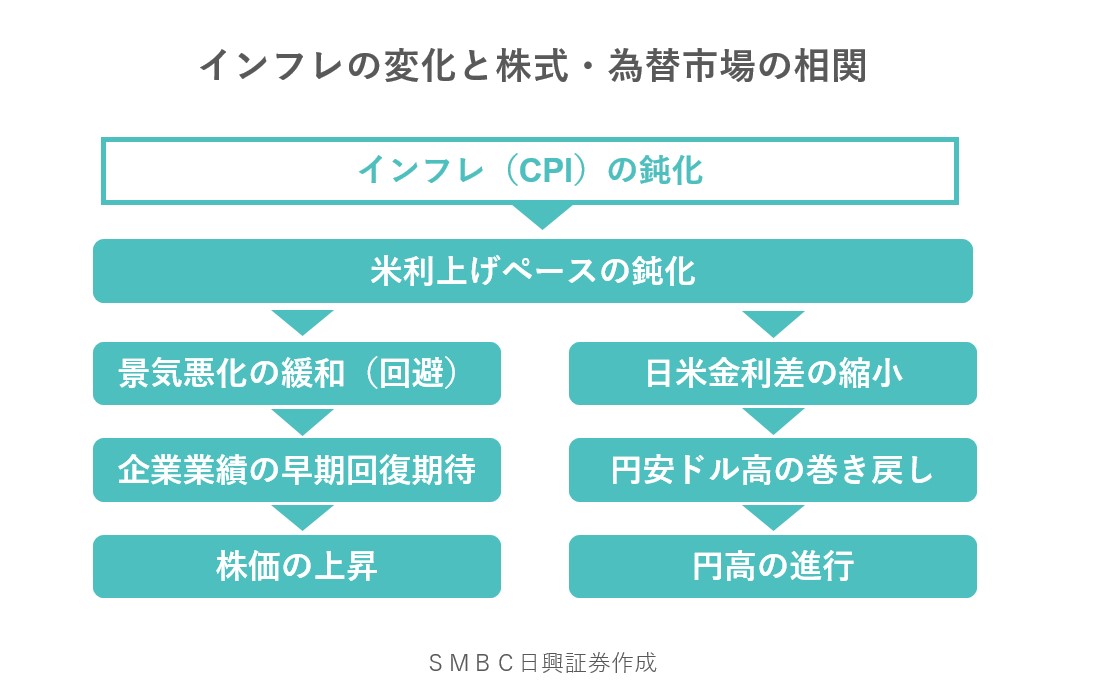

株価急騰の背景は、同日発表の10月の米消費者物価(CPI)総合指数の伸び率が前年同月比で7.7%上昇し、市場の事前予想を0.2ポイント下回ったことが挙げられます。事前予想を下回ったことで、米利上げペースが鈍化するとの期待が高まりました。インフレのピークアウト期待が高まったことで、急速に金利が低下し、株価の上昇につながりました。

また、米国の金利が急低下したため、円相場は一時1ドル=140円台まで円高が進みました。日本の金融政策は引き続き緩和的である一方、米国の金融政策が今後変化するとの見方が台頭したために、ドル高円安の巻き戻しが起こったものとみられます。

今後の注目点:11月のCPI

今回のCPIでは、たしかにインフレ率の鈍化が観察できましたが、冬に向けて再びエネルギー価格などが上昇する可能性もあります。また、インフレ率がやや鈍化したとしても、FRBが利上げ姿勢を必ずしも弱めるとは限りません。夏に行われたジャクソンホールでは、パウエルFRB議長が「多少景気が弱くなっても、インフレ低下が継続的に判断できるようになるまでは利上げを実施する」趣旨の発言をしていました。

株式・為替市場は一気に12月の利上げペース鈍化(0.75%→0.50%)を織り込んだかたちですが、11月分のCPIなどを見てみないと、予断は許さない状況とも言えるのではないでしょうか。