47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

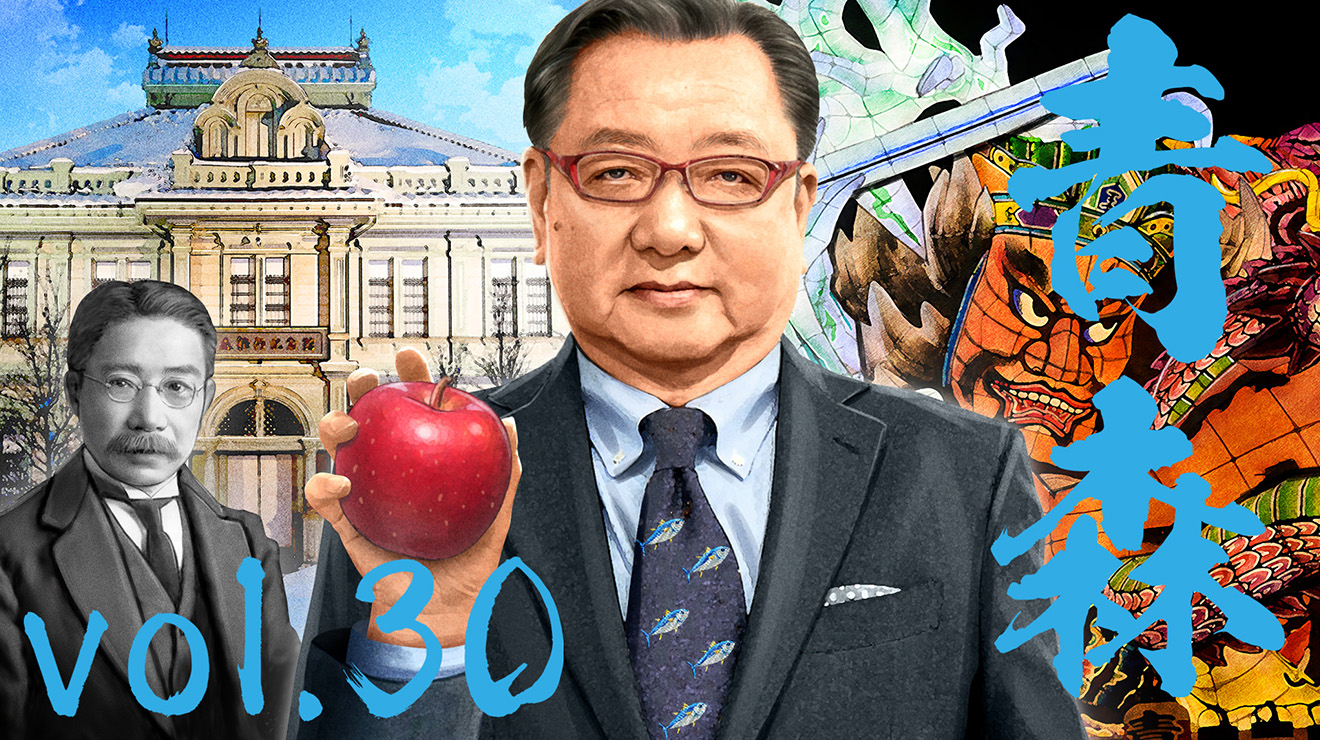

第30回は青森県。下級武士出身ながら、米国へ留学し学位を取って帰国。外交官となり、伯爵にまで上り詰めた青森の偉人がいたそうです。彼の働きかけがなければ、日露戦争の終戦は難しかったかも!?

「夫婦の会話は英語!? 鹿鳴館外交で活躍した『賊軍』の子女」を読む

同じ青森県民なのに方言が通じない!?

青森県は本州最北端に位置する。県の中央を奥羽山脈が貫き東西を二分している。

江戸時代、西側には弘前を城下とする弘前藩(津軽藩)をはじめとした弘前領と、東側には盛岡の南部氏を一族とする八戸藩を含む南部領があった。文化も方言も異なる2つの地域が明治維新によってひとつの県になった。

その結果、津軽弁と南部弁、これに加えて北側には下北弁の地域もあるため、お互いに方言が通じない県としてTV番組でとりあげられた事もある。

明治維新時、経済力では津軽藩のほうが圧倒的に大きかったが、港湾の利便性などが考慮されて、弘前ではなく、寒村(編集部注:かんそん、生産が乏しく、貧しくさびれた村)だった青森が県庁所在地とされた。

1891年にJR東北本線の前身である日本鉄道の上野〜青森間が開通すると、青森は北海道への玄関口として物流の拠点となり、大いに栄えた。

現在の弘前、青森、八戸それぞれの都市圏人口は約30万人ずつとほぼ同規模である。青森県の人口は124万人、人口の4分の3がこの三つの都市圏に集中している。

県の中央に奥羽山脈がある

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

地方銀行の創業につながったナンバー銀行

日本の銀行は、明治5年の国立銀行*条例によって始まった。だが当初、全国的に資本不足だったため、渋沢栄一らが設立した第一国立銀行など4行しか設立されなかった。

しかし、殖産興業(編集部注:生産をふやし、産業を盛んにすること)のためには、地方にも銀行が必要である。

明治維新以降、政府は失業した華士族らに対して俸禄(給与)を払っていたが、明治9年に条例を改正。俸禄の代わりとして強制的に金禄公債を公布(※秩禄処分)。

この金禄公債を銀行の資本金として払い込めることや、不換紙幣(編集部注:金、銀などの本位貨幣に兌換されない紙幣)の発行などを認めた。すると、銀行設立は一気に加速して全国で153行にまで達した。

これらは設立順の番号を名乗ったので「ナンバー銀行」と呼ばれ、その多くが現在の地方銀行の創業に結びついている、

青森県では旧藩士が多く住む城下町の弘前に第59国立銀行(現・青森銀行の前身のひとつ)が設立された。この銀行の本店建物は今も保全されており、見学することができる。

八戸にも第150国立銀行が作られたが、経営難で明治24年には営業停止になっている。

今回は青森、八戸、弘前と3大都市圏がある中で、歴史的建造物が数多く残っている弘前に注目したい。

弘前市にある元・国立第五十九銀行本店は見学可能

青森にリンゴを伝えたのはアメリカ人教師

津軽藩の藩校(※藩士の子弟のための教育機関、無償)「稽古館」は、明治の学制改革で廃校となる予定であった。ところがそれを惜しんだ旧藩主・津軽承昭(つがるつぐあきら)の財政的援助で、弘前英漢学校として再出発することになった。

創始者の菊池九郎が慶應義塾で学んだことから、学校名はまもなく東奥義塾(とうおうぎじゅく)と改められた。

この学校は、資金をかけて米国からテキストを取り寄せ高給な外人教師を雇ったことから、高い教育レベルを誇った。

教師の一人で牧師でもあるジョン・イングは、南北戦争時、北軍の大尉にまで昇進した人物で、青森に西洋リンゴを紹介したのも彼である。

西洋リンゴの品種のひとつ、インドリンゴはインドが由来ではなくイングの故郷アメリカのインディアナ州がなまったものとの説がある。

当時、校長の月給が5円のところ、イングの月給は167円もあったが、自身は質素な暮らしを続けて、余ったお金は留学する彼の生徒達のために使ったのだそうだ。

1877年に、東奥義塾はイングの母校であるデポー大学(リベラルアーツカレッジとして現在も名門である)に塾生5名を派遣した。塾生たちは、そのままカレッジに入学できるほどの英語の学力を持っていたという。

しかし彼らは恵まれた国費留学生ではない。学資が十分にあるわけではなく、今でいうアルバイトに追われる過酷なものであった。

結局、慣れない異国で5人のうち3人が病気で命を落とし、学位を取って帰国できたのは元津軽藩家老の息子・佐藤愛麿(さとうあいまろ)と下級武士出身の珍田捨巳(ちんだすてみ)の2人だけだった。

日露戦争や世界大戦の終結に貢献。下級武士から伯爵へ

珍田は帰国すると母校・東奥義塾で教鞭をとったが、当時米国の大学の学位を持つ日本人は貴重な存在である。しばらくすると、先に外務省に入っていた佐藤の紹介で外交官になった。

珍田は1890年にサンフランシスコ領事に就任。西海岸で起こっていた日本人排斥運動の解決に尽力した。1903年12月からは、初代の外務次官(外務大臣に次ぐポジション)に就任する。

1905年のポーツマス講和会議(日露戦争終戦の会議)の際、外務大臣である小村寿太郎は全権代表として米国に赴いていた。それに代わって桂太郎首相が外務大臣を兼任していた。

この時次官だった珍田は、桂をサポートして実質的に外務大臣のような働きをした。珍田はこの時の活躍が認められて、1907年には男爵*となった。津軽の下級武士出身者が爵位をもらったのである。青森県の星だった。

その後珍田はブラジル公使やオランダ、ロシア公使、ドイツ大使を務め、1911年(明治44年)には子爵に昇爵して駐米特命全権大使となった。

この時にワシントンDCのポトマック川沿いに東京市から贈られた桜が植樹された。ポトマック川の桜は今日でも日米友好と花見の名所となっている。

1919年、珍田はパリ講和会議(第一次世界大戦)に日本代表全権委員の一人として会議に参加。その功で今度は伯爵に昇爵している。

津軽藩主・津軽承昭が伯爵だったので、珍田はかつての主人と同じ地位にまで登り詰めたことになる。

もちろん運も必要ではあるが、明治初期の日本人の若者には頑張り次第で、平等に出世の道が開けていたのである。

生前も、死後も、日本が平和であるように尽力

1921年、皇太子(昭和天皇)の外遊に訪欧供奉長として付き添った。珍田は行きの船の中で、皇太子にナイフとフォークの使い方からダンスの誘い方までマナーを教えた。誠実な珍田に対する皇太子の信頼は厚かった。

昭和天皇即位後は、珍田は侍従長としてお仕えした。自分がもし死ぬようなことがあれば、後任の侍従長は海軍出身の鈴木貫太郎にするようにと言い残し、1929年1月、侍従長の身分のまま脳出血で死去した。

欧州歴訪、特に英国王室訪問によって第一次世界大戦後の国際協調の大切さを理解していた天皇は平和主義者であった。珍田は当時台頭しつつあった軍国主義に対して穏やかな国際協調主義者であった鈴木に天皇の補佐を期待した。

東奥義塾出身の珍田自身、牧師で平和主義者であった。平和な日本の将来を昭和天皇に託したかったのだろう。

軍人などの華々しい明治の偉人たちに比べて、珍田は地味な存在である。知名度も決して高くはない。しかしその業績を俯瞰すると、要所での働きは刮目に値する。

例えばポーツマス会議の際に、国際情勢に疎い世論はロシアからの賠償金を要求したが、日本の指導者層は終戦を優先して賠償金を断念した。この決断には外務次官の珍田の働きもあった。

この時もしも日露戦争を継続していれば、日本は終戦の機会を逸し破滅に向かったであろう。珍田は明治から昭和への日本の発展を支えた第一級の人物で、青森県を代表する偉人なのである。

平和主義者で外交官として活躍した珍田(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

青森のおすすめ観光スポット&グルメ

弘前観光

弘前は桜で有名な弘前城とその周辺に見所が集中している。現在日本でオリジナルの天守閣が残っている城は12城、東北では弘前城だけである。

その天守閣も東日本大震災の影響で土台が緩み、現在は土台修復のために天守閣を移動した状態にある。城からは美しい独立峰の岩木山(津軽富士)が見える。

周囲に弘前市立博物館、旧東奥義塾外人教師館、旧第五十九銀行本店本館などがあるので、歴史的建造物をまとめて見ることができる。

また弘前の中心街・土手町通りには今でも古い店舗が並び、美術館なども近くにあって観光しやすいように整備されている。

一方で外国人観光客に人気なのが、曹洞宗三十三ヵ寺が連なっている禅林街、東北地方では珍しい五重塔がある最勝院などの寺社である。コンパクトな街なので徒歩で十分回ることができる。

修復のため仮設置されている弘前城天守と岩木山

弘前がある津軽平野はリンゴの産地で有名である。街では様々な店がアップルパイを競っている。数ヵ所で食べたがどれも美味しいものだった。

また弘前は地産地消にこだわったフレンチレストランが多く、弘前フレンチとも総称されている。リーズナブルで高品質である。

弘前のフレンチレストラン「ポルトブラン」のメインディシュ

青森観光

弘前を訪ねるのであれば、玄関口である青森市にも寄ることも可能だ。

青森駅周辺にはお土産屋のショッピングモールであるエーファクトリー、青森県観光物産館アスパム、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸、ねぶたの博物館「ねぶたの家ワ・ラッセ」など観光施設が集積されており効率よく回ることができる。

弘前に行く際には付け加えておくことをお奨めする。

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸、内部の見学が可能

「ねぶたの家ワ・ラッセ」では数多くのねぶたが展示されている