濱口秀司さん。「USBメモリー」や「マイナスイオンドライヤー」「世界最大手の物流サービス企業FedEx(フェデックス)の顧客体験設計」など、世の中に新しい常識を生み出すプロダクトを多数企画・開発してきたビジネスデザイナーです。

現在は、某世界的リーディング・カンパニーをはじめ、世界中の企業の事業戦略から商品企画、技術開発、マーケティング、投資分析、商品ローンチまでありとあらゆるコンサルをしており、軍事関係などの仕事も含め、最近は機密性が高い仕事がほとんどなのだそう(“株価に影響が出る”仕事らしいです……)。

“アメリカで一番単価の高いコンサル”とも言われている濱口さん。き、緊張する……!

今回濱口さんにお聞きするのは、「日本は、どうすればここから逆転できるか」。

「日本は国際的な競争力を失い、衰退の一途を辿っている」とよく耳にしますが……世界中のトップ企業に“勝ち”をもたらしてきた濱口さんに、「日本人の“ここからの勝ち筋”」をコンサルしてもらいたいと思います。

〈聞き手=サノトモキ〉

記事提供:新R25

【濱口秀司(はまぐち・ひでし)】京都大学卒業後、松下電工(現パナソニッック)に入社。全社戦略投資案件の意思決定分析担当となる。1998 年から米国のデザインイノベーションファームZibaに参画。世界初のUSBメモリーはじめ数々の画期的なコンセプトづ くりをリード。パナソニック電工新事業企画部長、 パナソニック電工米国研究所上席副社長、米国ソフ トウェアベンチャーのCOOを歴任。2009年に戦略ディレクターとしてZibaにリジョイン。2013年、 Zibaのエグゼクティブフェローを務めながら、自身の実験会社「monogoto」をポートランドに立ち 上げ、ビジネスデザイン分野にフォーカスした活動 を行っている。ドイツRedDotデザイン賞審査員。イノベーション・シンキング(変革的思考法)の世界的第一人者

日本はなぜ世界で勝てなくなった?

![]()

普段仕事ではすぐにスイッチ入るんですけど、仕事以外は非常に脳がスローなもんで……

なんとか頑張ります。今日って、どんなテーマなんでしたっけ。

![]()

今回は世界的なコンサルタントである濱口さんに、「日本がここから逆転する方法」を教えていただきたいんです。

数十年前までは「メイドインジャパン」「ジャパンアズNo.1」ともてはやされていたのに、どうしてここまで世界に通用しなくなってしまったのかと……

![]()

うん、うん……わかりました。

話を聞きながら何かを描きはじめた……? この謎、あとで解き明かされます

![]()

まずですね、「日本のクリエイティブ能力は低くなった」みたいに言う人がいるけど、僕はそれ、ズレてるなと思います。

僕は世界中のビジネスパーソンと仕事してますけど、日本人のクリエイティビティは今なお非常に高い。

劣っていると思ったことは一度もないです。

![]()

そうなんですか!?

![]()

クリエイティブなのに丁寧やし、穴がないようしっかり考える。技術力に関して言えば、世界トップクラスだと思います。

問題は、「テクノロジー(技術)」だけで勝てる時代がとっくに終わっているということ。

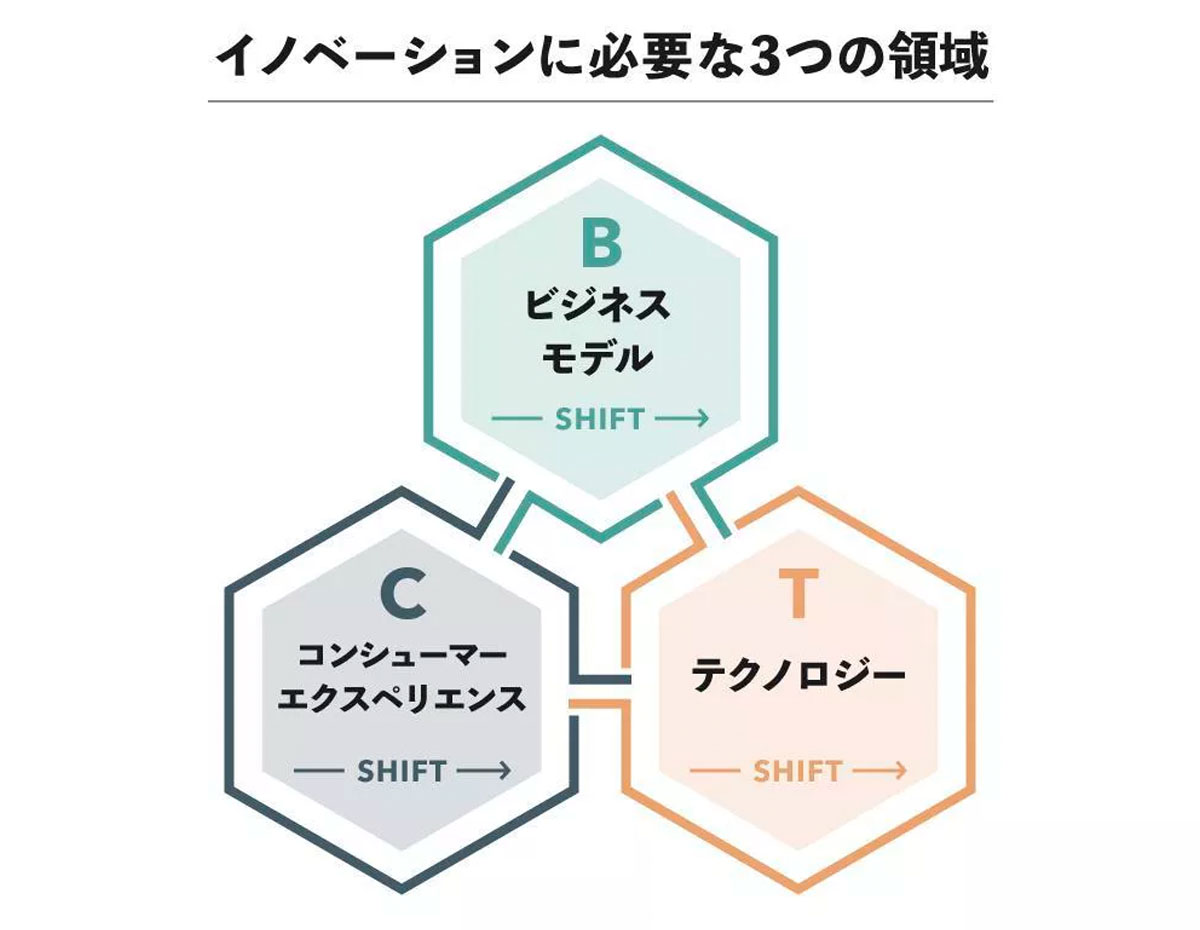

世界的コンサルタントが語る「近代イノベーションの原則」

![]()

「メイドインジャパン」ともてはやされた高度経済成長期は、「面白い技術思いついた!」で勝てたんですよ。

でも今は、「ビジネスモデル」「テクノロジー(技術)」「顧客体験」の“3領域”同時にユニークさを追求したアイデアじゃないと、イノベーションとして起動しない時代になっています。

日本がジョブズに負けたのは、完全にこれです。

![]()

……「iPhone」ですか。

![]()

そう。iPhoneのすさまじさは“テクノロジー”に止まらなかった。

「音楽×コミュニケーション×インターネットの統合」、「指とスクリーンだけのシンプルな操作」「徹底的にデザインされた商品とサービス体験」「サードパーティを巻き込んだアップストアの展開」……“顧客体験”、“ビジネスモデル”の領域でもまったく新しい“概念”をいくつも生み出した。

こうした“トリプルSHIFT”を成功させ、アップルは唯一無二のポジションを固めていったわけです。

※トリプルSHIFT……「ビジネスモデル」「テクノロジー」「顧客体験」の3領域すべてにおいてサービス・商品のあり方を規定し直し、既存事業の価値を大幅に高める考え方

「“デジタル化”をテーマに、まったく新しいビジネスモデル・技術・顧客体験を考え、『これを全部つなげあわせたらどうなのよ?』」というのが、アップルの考え方だった」

![]()

一方、当時の日本企業が考えたのは「次世代のウォークマンをつくろう」だった。「テクノロジー(技術)」をさらに突き詰めることだけに目が向いてしまい、“デジタル音楽プレイヤー”という枠を超えられなかったわけです。

なぜ日本の大手電機メーカーが軒並み敗北し、アップルが勝ったか。

答えは非常にシンプルで、そもそもの「構想をつくる力」で圧倒的に負けたんですよ。

![]()

「構想をつくる力」……日本の敗因が少しずつ見えてきた気がします。

![]()

今でも、「世界一小さなスマホを作れ」と言われたら世界一のものを作るのはたぶん日本です。

でも3領域のうち「どれかひとつだけで勝ち抜ける」というのは、もう限りなく無理に近い。

まずここに気づくことが、“日本の勝ち筋”の第一段階です。

脳がスローな状態でこの密度。とんでもなく濃い取材になりそうな予感

「日本企業のリソース配分ではイノベーションは起きない」ではどうすれば……?

![]()

そもそもの「構想をつくる力」で負けていることが、今の日本の敗因だと。

では、日本はここからどうすれば逆転していけるんでしょうか?

![]()

まずは、「実行フェーズで頑張る」という発想をやめましょう。

![]()

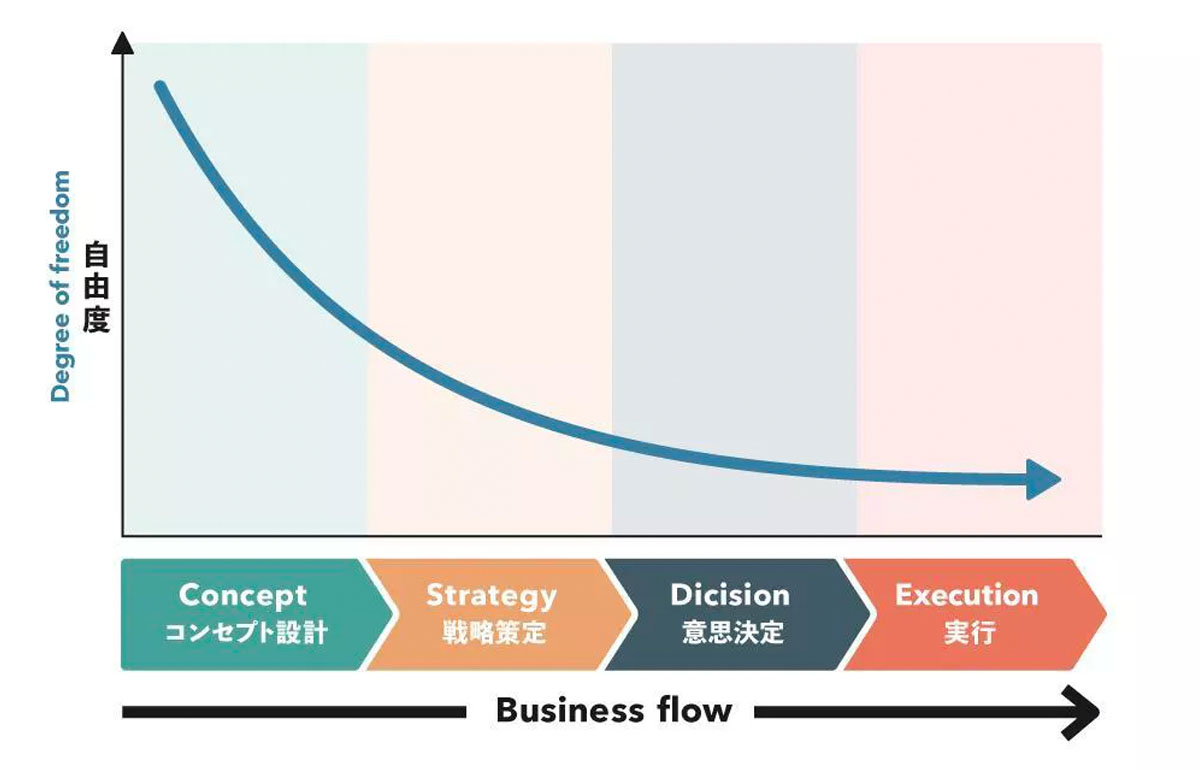

事業プロセスというのは大きく言うと、「①コンセプト設計」→「②戦略策定」→「③(戦略の)意思決定」→「④実行」といった具体に、4つのフェーズに分解できます。

このとき、上流から下流へ向かうにつれ、できることの“自由度”はどんどん下がっていくんですよね。

![]()

ふむふむ。

たしかに「実行フェーズ」ではもう、「コンセプト設計」や「戦略策定」で決めたことを頑張ることしかできないですもんね。

![]()

つまりイノベーティブなことをやろうとしたら、「ゼロベースでシナリオを描ける“上流フェーズ”でいかに組織のクリエイティビティを発揮させるか」が勝負になるわけです。

しかし、日本企業のリソースアロケーション(リソース配分)は多くの場合逆になっている。

ここを変えるべきです。

![]()

多くの日本企業は、上流フェーズにリソースを割いていない。時間も、お金も、人もです。

「コンセプト」や「戦略」ほど意外とエイヤっと短時間で決めて、自由度低くなった「実行」フェーズからむっちゃ頑張ってもがいてる。

![]()

その光景、めっちゃあるあるかも……

![]()

気持ちはわかるんですよ。下流にいくほど「頑張ること」と「結果」が明確になって“不確実性”が下がるから、安心してリソースを投入できるようになる。

べつに僕も、後半の実行段階の重要度を軽んじているわけではありません。

ただ、本来成功するために「コンセプト:実行=1:10000」の資源をかけるべきところを、コンセプトフェーズに「0.001」しかかけていないという話なんです。

![]()

なるほど。

![]()

その結果、コンセプトが非常に弱い状態で、実行フェーズを頑張っている。

これって沈没寸前のタイタニック号で踊っているようなもので。

そこから状況を一変させるウルトラCを捻り出せる可能性ってもうほとんどないんですよね。

ちなみに濱口さんは松下電工(現パナソニック)で多くのプロジェクトの意思決定に関わっていた20代のときにこの課題に気づき、上のダイヤグラムを描いたそうです……異次元すぎる

![]()

イノベーションを起こせるかの大部分は、「コンセプト設計」を中心とした上流フェーズで決まります。

なのにみんな、ここを「経験と直感」とかそういう範疇でつくってる。僕からしたら話が粗すぎる。あまりに粗い。

申し訳ないけど、「そんなんでようやるわ仕事」って思う。

![]()

(白熱してきた)

![]()

逆に、日本人がこの上流フェーズに本気で取り組みはじめたら、日本はここからいくらでも伸びていくと僕は思っています。

“クリエイティビティの発揮フェーズを変える”。これが第二段階ですね。

なんかちょっとずつ希望が見えはじめた気がする

濱口さんが教える「フレームワーク力」の磨き方

![]()

上流フェーズに注力するとして、具体的にどうすれば「イノベーティブなコンセプト」を作れるようになるんでしょうか?

![]()

これはね、「“手法”を学べ」という話で。

これ、何を当たり前のことを言うとるんやと思うでしょ?

でもね、「イノベーションを起こす手法」を理解している人間なんて、じつは世界的にもほとんどいないんですよ。

![]()

「イノベーションを起こす」。多くの人がこれをセンスや才能の領域の話だと考えている。

なぜなら、「手法」がなかったから。『ブレークスルーシンキング』を書いたジェラルド・ナドラーっておっちゃんは惜しいところまで行ったけど、やはりそれも未完成な手法だった。

だからみんな、「経験」とか「直感」みたいな曖昧なものに頼っているわけです。

![]()

なるほど……でも、ならなおさら手法なんてどう学べば……?

![]()

まあ言うたら……その「手法」というのが僕のキャリアにおける最大の発見なんですよ。

僕が必ず結果を出すのは、「イノベーションを起こす方法」を再現可能なロジックとして“手法化”し、自分のなかに搭載してあるからです。数々の失敗とともに。

今日は入門編として、「イノベーティブなコンセプトのつくり方」のポイントを2つだけ、押さえておきましょうか。

手法、発明してた……濱口さんが“世界的”に評価される理由がわかった気がします

![]()

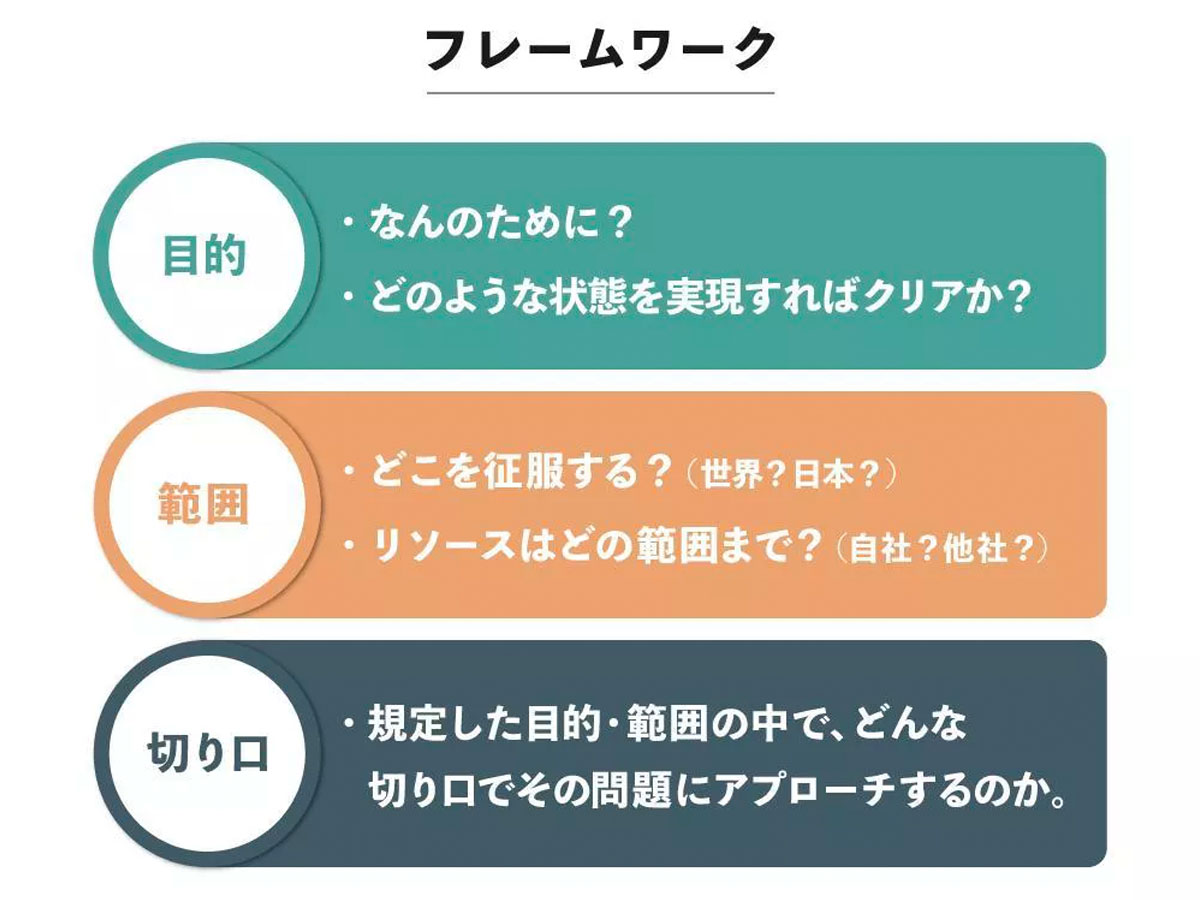

まず、「コンセプト」を考えるときに最初にすべきは“フレームワークづくり”です。

世の中のあらゆるコンセプトは、「①目的、②範囲、③切り口」の3つの要素からなる設計図=“フレームワーク”をつくるところからスタートします。

![]()

どんな問題解決も、この3つをもとにすれば安定的に良質なコンセプトを考えられます。

ビジネスモデル、テクノロジー、顧客体験、3領域それぞれで「目的」「範囲」「切り口」を設定していけば、天才でなくてもイノベーションを起こすようなアイデアを練り上げられるわけです。

ちなみに、今日サノさんが「日本人は、どうすればここから逆転できるか」がテーマだとおっしゃったとき僕が書いてたのも、そのへんのことです。具体的には秘密ですが。

ちなみに筆者、本取材で濱口さんに憧れすぎて同じ万年筆を買ってしまいました。かたちから入るタイプ

![]()

そしてもう一つのポイント。そのフレームワークをもとにいかに「イノベーティブなコンセプト」を作り上げるか、です。

「目的」「範囲」「切り口」を設定する先のフレームワークを活用しつつ、ビジネスモデル、テクノロジー、顧客体験の3領域でいかにバイアスブレークをする(常識を壊す)かですが……

ポイントは、このプロセスに“ユーザーリサーチ”は必要ないということ。

ユーザーニーズを見ていても、イノベーションは起こせません。

![]()

えっ……普段編集部の方針や記事のコンセプトを考えるとき、基本ユーザーニーズから発想しているんですが……

![]()

ユーザーニーズ起点のアイデアは、「改善・改良」の手段としては効果的です。でも、イノベーションにつながる可能性は限りなく低い。

だって、実際“ユーザーニーズ祭り”で日本中の企画者ががんばっているのにイノベーションの嵐になってないんだから……なにかその常識が間違っていると思ったほうがいいですよね。

![]()

た、たしかに……

![]()

僕はイノベーションを「①見たこと、聞いたことがない ②実行可能である ③議論を生む(賛成/反対)」アイデアのことだと定義しているんですが……ユーザー視点で「①見たこと、聞いたことがない」を満たすことって無理なんですよ。

車が存在しない時代って、ユーザーからは「もっと速い馬がほしい」というニーズしか出てこないでしょ?(笑)

間違いない

![]()

では、いったいどうすればいいんでしょう?

![]()

結論、イノベーティブなコンセプトは「“企画者のバイアス(思い込み)”を破壊すること」でつくれます。

企画者のバイアス?

![]()

注目すべきはユーザーじゃありません。アイデアを生み出している「企画者」です。

新たなアイデアを生み出そうともがいている既存のクリエイターが、いかにアイデアを生み出しているかを解析する。彼らの意図・ロジックに隠れたバイアスを発見し、裏をかく。

これが最も論理的に、①②③を満たすコンセプトをつくれる手法なんです。

![]()

濱口さんが実際にその方法でイノベーションを起こした事例って、教えていただけたりしますか……?

![]()

言える案件が契約上少ないので、昔の事例になりますが……たとえば「USBフラッシュメモリー」の発明。

あのときはまず、「顧客体験」から考えました。インターネットの台頭により、大きなデータのやりとりはすべてインターネットが担い、フロッピーディスクのような「データを保存する器」は形を失うと業界の人間は誰もが思っていた。

そこで僕はあえて、「形ある器」で大規模データをやりとりする“触れる体験”を「顧客体験」のコンセプトにしたんです。

お、面白い……!

![]()

同じように、「テクノロジー」「ビジネスモデル」の領域でも、業界のプロや専門家が囚われている“思い込み”を発見→破壊して、それら3領域のアイデアを統合して最終的に「USBメモリー」というコンセプトを設計しました。

当初はクライアントだけでなく、チームスタッフ全員からも反対されたコンセプトでしたが、いまでは世界中どこでも売られています。

![]()

面白すぎる!!!

![]()

……とまあ説明しだすとキリがないんで今日はこのへんにしときますが、このように「手法」さえ身につければどんなテーマであってもイノベーションは起こせるわけです。

日本のビジネスパーソンに欠けているものは“たったひとつ”。フレームワークをもとに大きな構想をつくりあげる「フレームワーク力」。

でもそれは、「手法」を知ればいい。クリエイティビティの高い日本人が訓練すれば、最強になれるはず。

![]()

今日お話を伺っていて、濱口さんがすべての思考を「説明可能」な状態に構造化しているのが驚異的だったというか……半分恐怖でした……

![]()

まあ、ここまで構造化してるのは単純にそういうのが好きっていうのもありますけどね。

すべてが整理されて、説明可能な状態に組み上がってないと我慢できない。僕はもう、病気やから(笑)。

![]()

ただ、僕がここまで「手法化」を極めた一番の理由は、自分が天才じゃないからです。

世の中には、「手法」なんてなくてもすべて感性と個人能力で飛び越えていくスティーブ・ジョブズみたいな天才がいますからね。あんなもんがボンボンいたら、こんな仕事してないです。

でもラッキーなことに、ジョブスさんもうおらんし。

最後にとんでもないブラックジョークをかます濱口さん

![]()

僕は天才じゃないから、手法がないと勝てません。

でも3分あれば、どんなテーマであってもそれなりにロジカルに説明できる解を出せると思います。天才には負けちゃうかもしれんけど。

1時間で勝負しろと言われたら、相当負けにくくなるはず。2週間与えられたら、もう絶対負けない。負けるわけがない。

![]()

クリエイティビィの高い日本のビジネスパーソンが本気で「フレームワーク力」を身につけていけば、いつかこう言えるようになるのか……!

やるべきことがわかりました。今日はありがとうございました!

取材後、濱口さんのお話が面白すぎてすぐにハーバードビジネスの論文集『SHIFT:イノベーションの作法』を買ったのですが、この取材で紹介してくれた手法は超超「氷山の一角」。

読み終わったとき脳に「新しい思考回路の下書き」ができていて感動しました。(ここからきちんと「思考回路」にするべく、日々実践を頑張っています)

日本が再び最前線で活躍できる未来。個人的に、少し見えた気がしました。

後編「濱口秀司の“仕事のルール”」はこちら。世界的ビジネスパーソンの習慣やルールに迫ります!

〈取材・文=サノトモキ(@mlby_sns)/編集=福田啄也(@fkd1111)/撮影=長谷英史(@hasehidephoto)〉