環境意識の高まりで関心を集めている電気自動車(EV)。足元のガソリン価格の上昇を受け、注目度がさらに高まっています。今回は、そんなEVの現状についてご紹介します。

ガソリン価格の高止まりで販売加速か

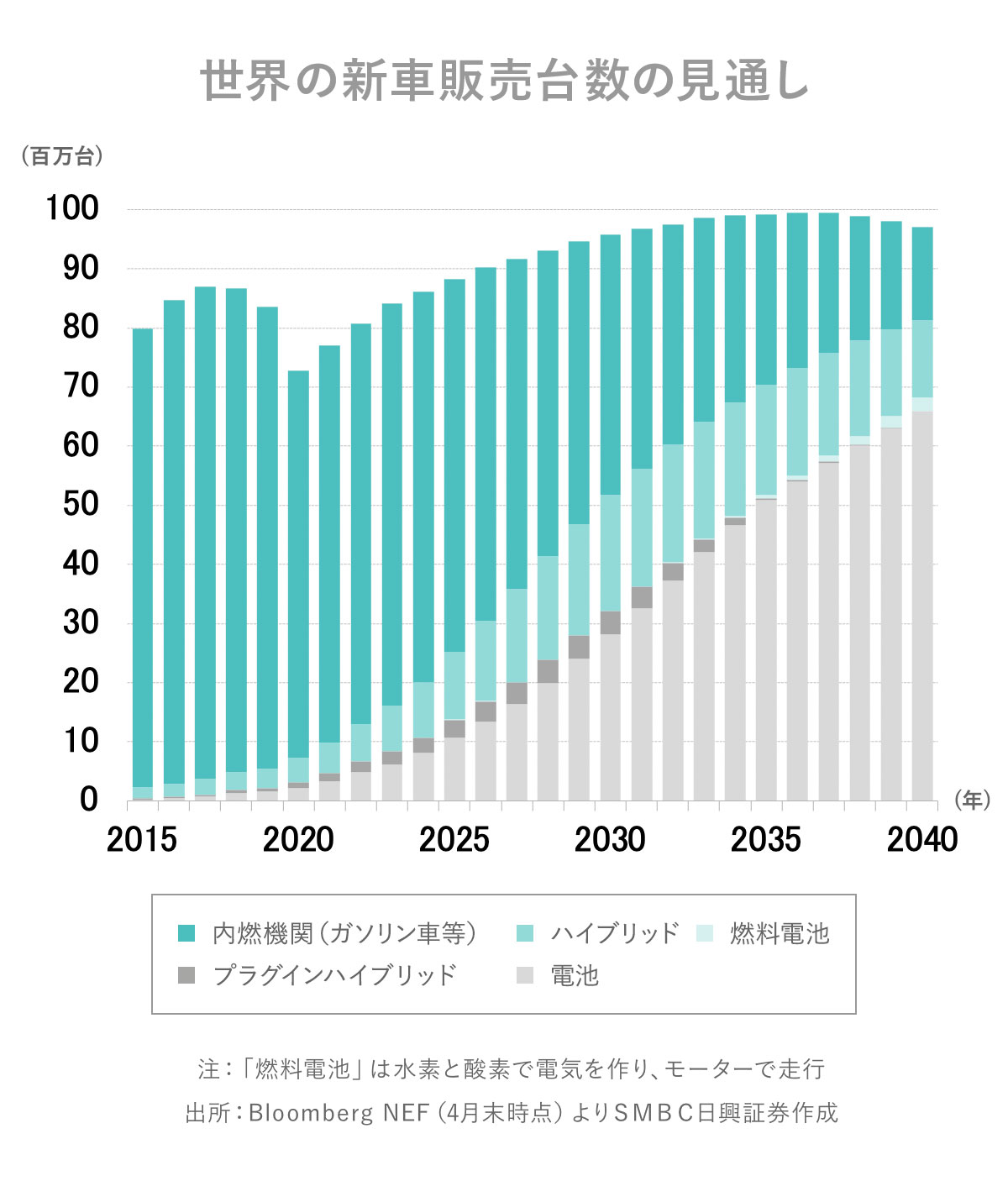

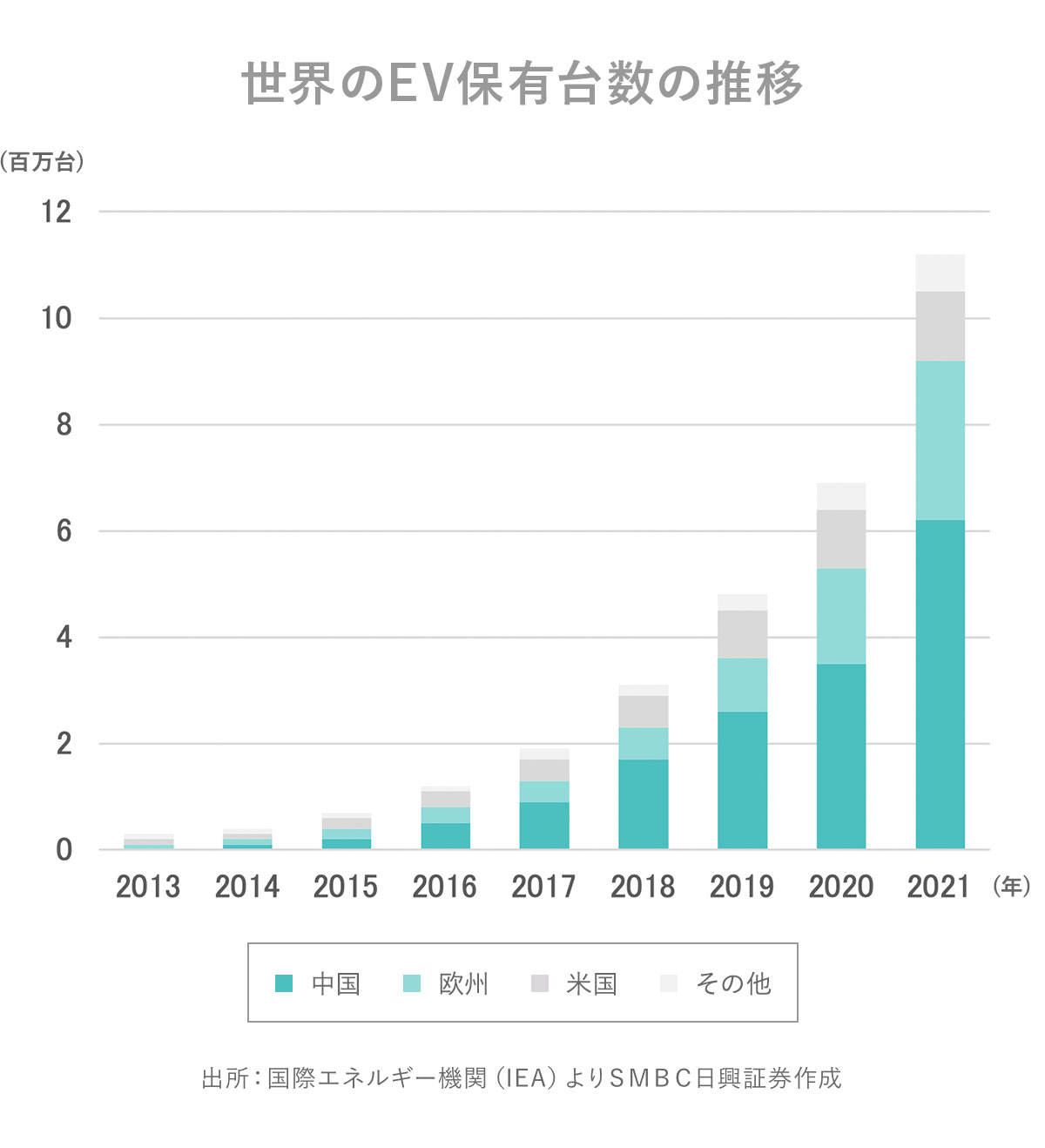

世界的な原油価格の上昇で、EVへの注目度が高まっています。“脱炭素”意識の高まりから、以前からEV販売は伸びつつありました。そして、ガソリン価格の高止まりの可能性が高まっていることから、さらにEV販売が加速する可能性があります。

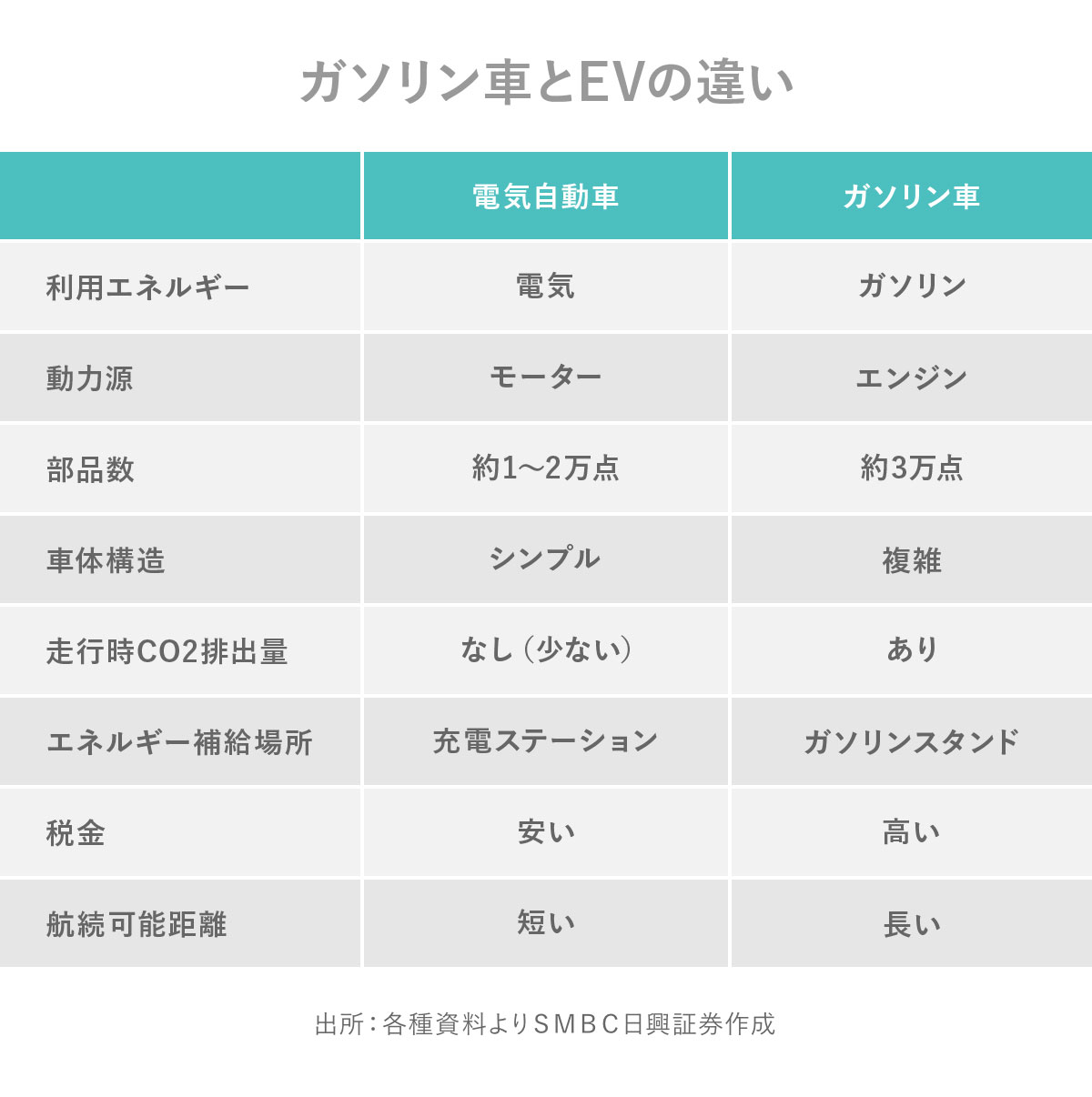

ガソリン車とEVの違い

ガソリン車とEVの根本的な違いは「動力源」にあります。ガソリン車のエンジンや変速機は、構造が複雑で部品点数が多いのが特徴です。一方、EVは構造が比較的シンプルで外注もしやすいため、参入障壁は低いと言われています。

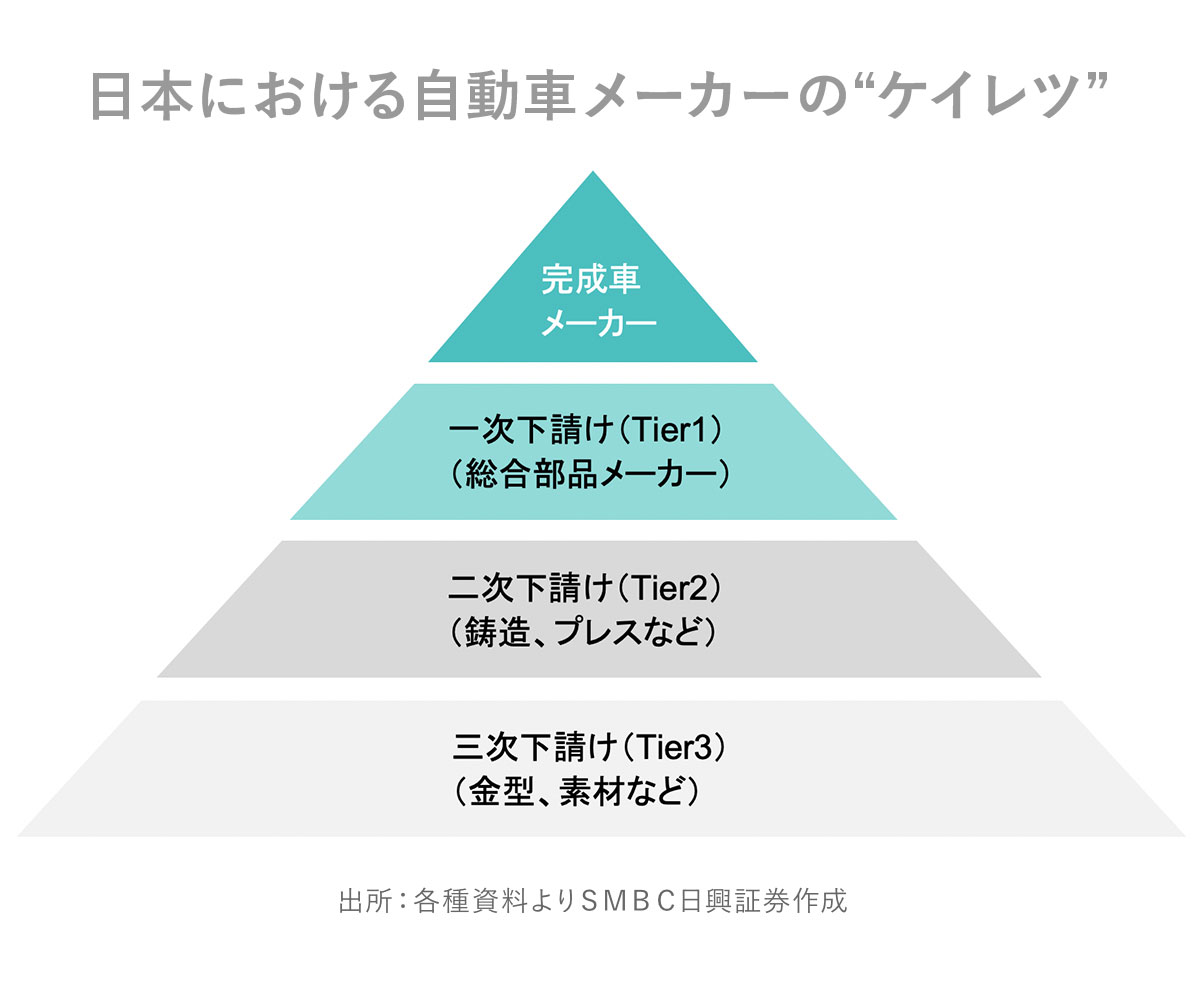

EVの普及拡大に伴い、ガソリン車にとって重要な部品が不要となれば、関連する自動車部品メーカーはビジネス機会を失うことが考えられます。日本の自動車業界は、完成車メーカーを頂点とした“ケイレツ”が有名で、垂直統合型の企業関係が成り立っています。部品メーカーとしては、今後いかにモーターや電池など「EV向け」関連部品を手がけることができるか否かが、生命線となりそうです。

製造コストの高さは「補助金」でカバー

現状では、EVはバッテリーコストが依然として大きく、ガソリン車に比べて価格が高いことが普及のネックとなっています。これをカバーするのが、国や自治体による手厚い補助金です。

今年度の場合、東京都在住の個人の通常ケースでは、EVの購入で都から45万円、これに加えて国からは65万円が補助されます。条件によっては、それぞれ60万円、85万円となる場合もあります。将来的には、EVの普及が進むにつれ、製造コストが下がって、補助金なしでも車両購入価格は低下していくことが予想されます。

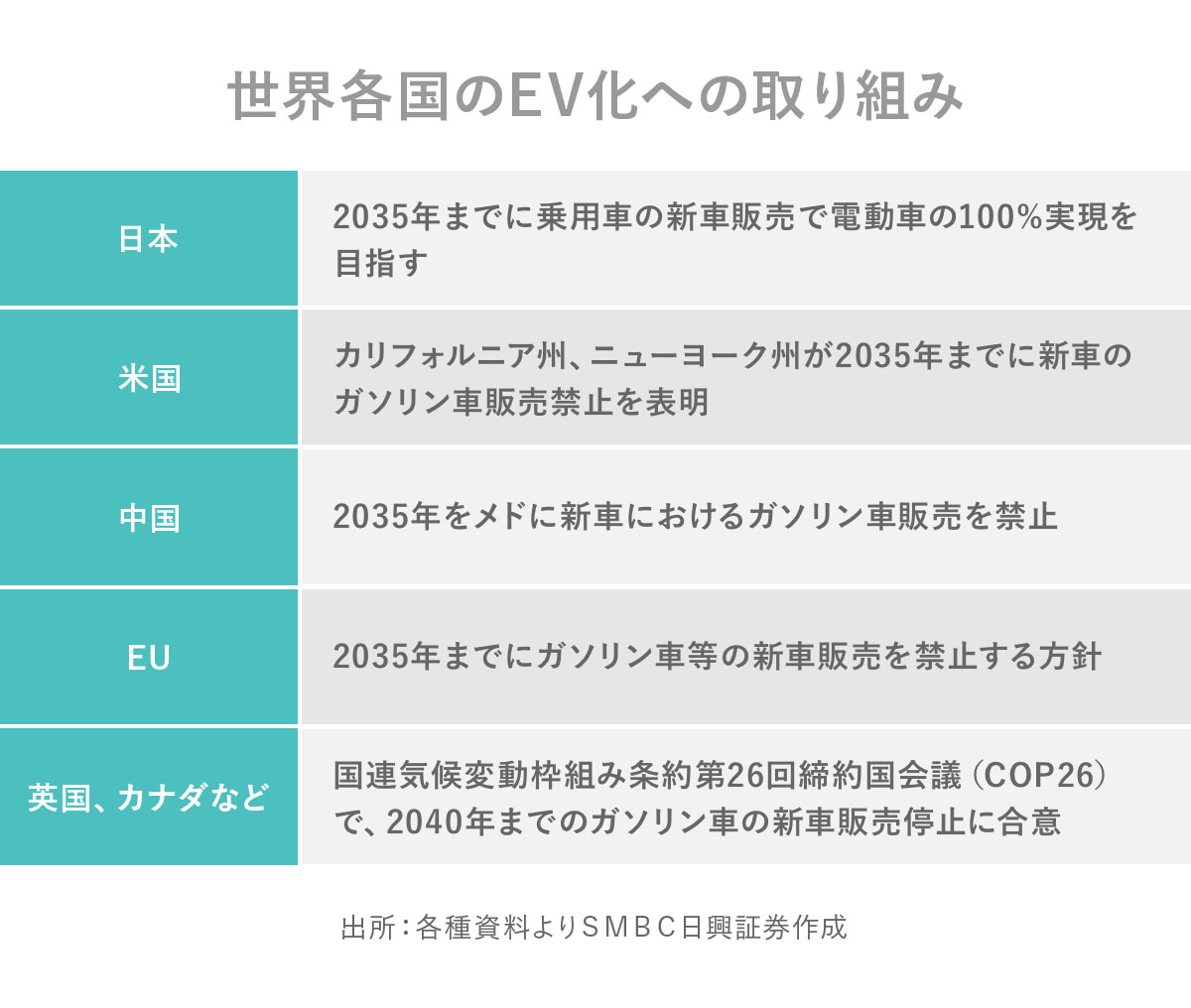

脱炭素に向けてEV販売が促進

補助金による販売促進策は、世界各国で行われています。これは地球温暖化対策として、大気汚染や排ガス規制の強化を進めていることが背景にあります。

なかでも、過去10年程度でEVの販売を大きく伸ばしているのは、環境意識の高い欧州と深刻な大気汚染問題を抱える中国です。

ただ、EV販売促進策は「補助金」だけではありません。ナンバープレートの発給規制地域がある中国では、EVなどの新エネルギー車への優先割り当て制度があります。また米国でも、EV普及が進むカリフォルニア州ではフリーウェイ(高速道路)にEVの優先走行レーンが設けられていて、通勤渋滞を避けたい富裕層にとってはEV購入の動機となっているようです。

EV部品は「モーター」と「電池」がカギ

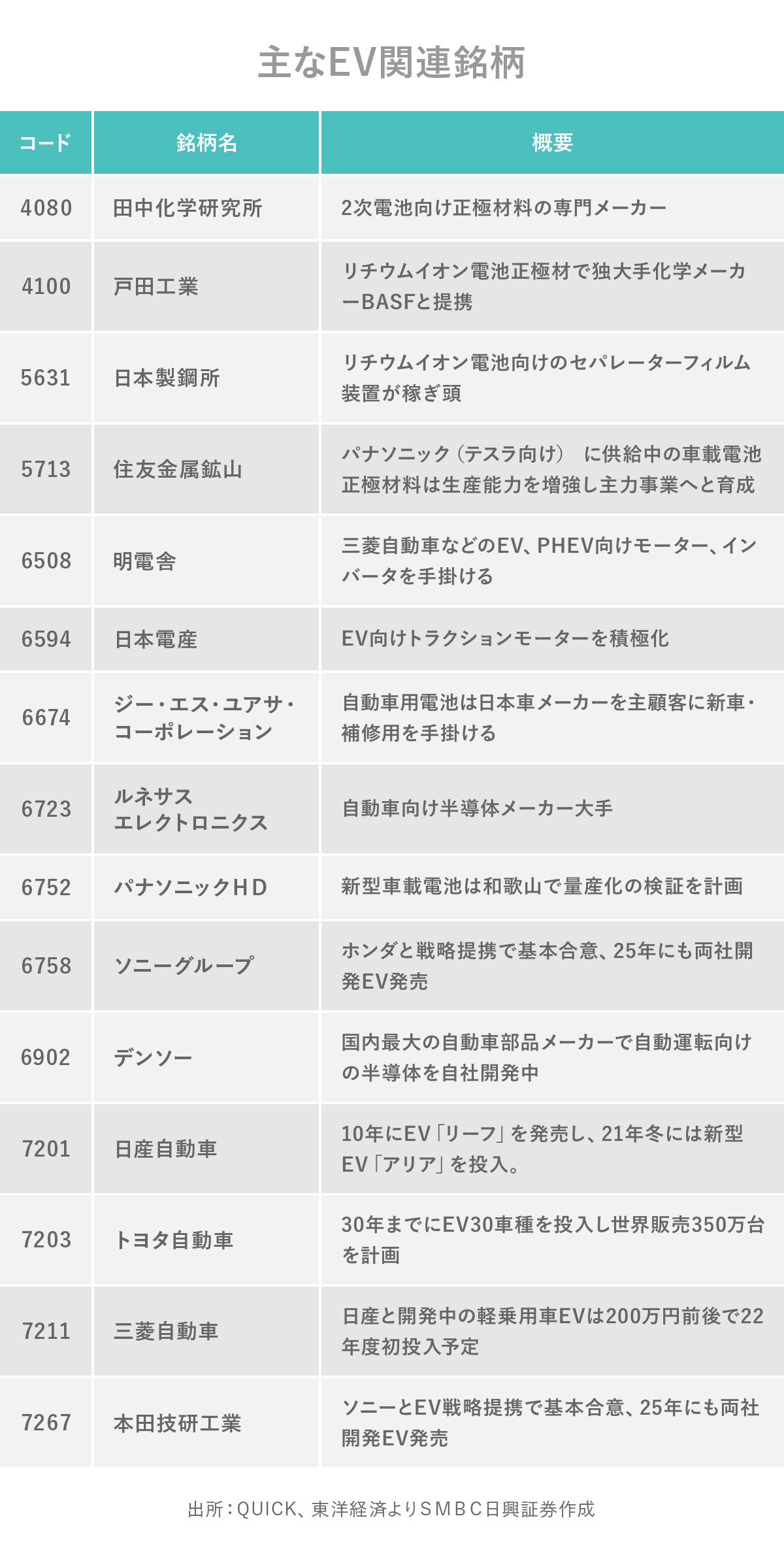

ガソリン車向けの売上が減少することを考えると、既存の自動車部品メーカー銘柄は積極的に購入したいと思いづらいかもしれません。ただ、自動車部品メーカー最大手の「 デンソー 」は、すでに半導体の自社開発などを始めています。また、EVではモーターと電池が重要な役割を占めるため、精密モーター大手の「 日本電産 」も有望と言えます。電池の正極材などの部材において、日本メーカーは存在感を発揮しています。

災害時は「移動式電源」としての役割も

災害時や日常生活においては、EVが「巨大蓄電池」として役に立つことも期待されています。EVの多くは、外部給電機能を備えているので、災害時に「移動式電源」として活用することができます。たとえば、台風などによる停電の際には、避難所等でEVから給電を行うことが可能です。EV普及とともに、社会インフラの一部として認識される日も近いかもしれませんね。

田中化学研究所

戸田工業

日本製鋼所

住友金属鉱山

明電舎

ジー・エス・ユアサ コーポレーション

ルネサスエレクトロニクス

パナソニックHD

ソニーグループ

日産自動車

トヨタ自動車

三菱自動車

本田技研工業