47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第25回は兵庫県。清酒の生産量・全国シェア4分の1を持ち、とくに灘地区には全国的に有名な酒造メーカーが集まっています。江戸時代、灘の酒は上質な「下り物」として、大量に運ばれていたそう。そんな灘で、新酒ができると行われたヨットレースとは?

「『国防は軍人の専有物に非ず』平和を愛した軍人首相」を読む

清酒づくりに適していた、灘五郷

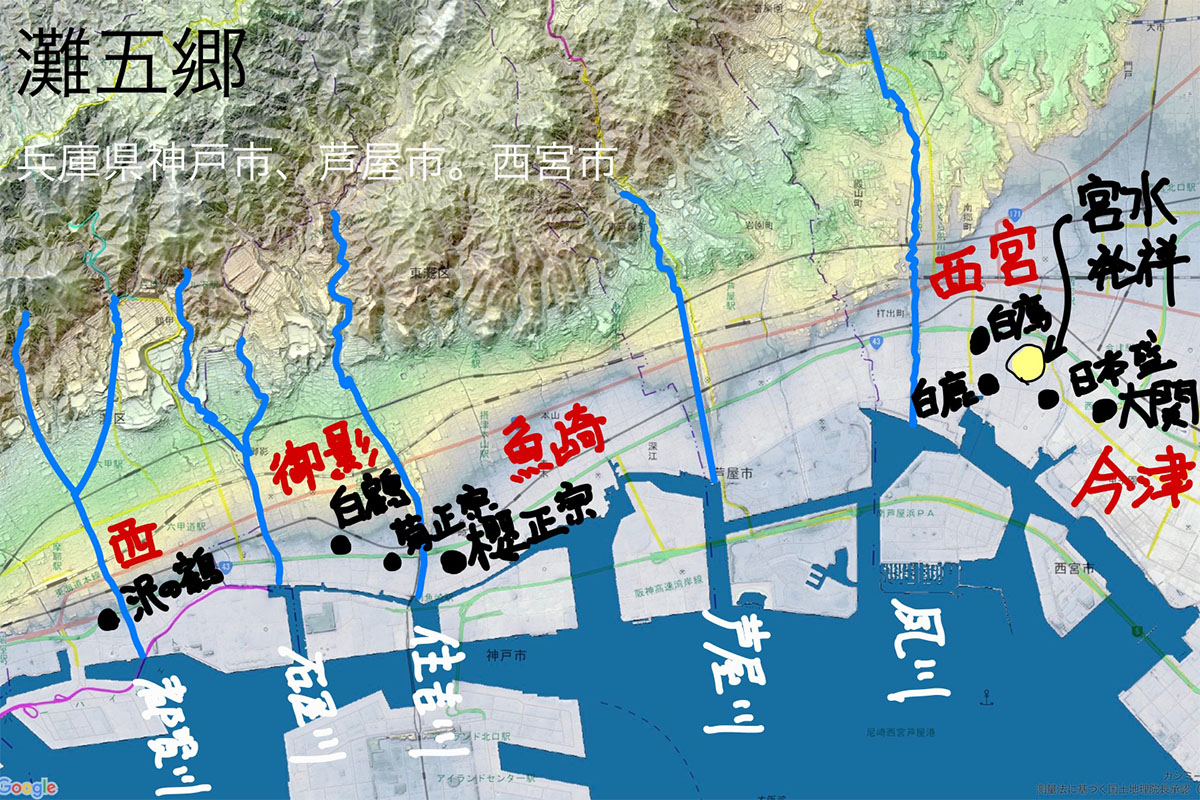

兵庫県南部の大阪湾に面した地域は酒造が盛んで、東から今津、西宮、魚崎、御影、西の5つの酒造地がある。このエリアの総称として灘五郷(なだごごう)と呼ぶ。沢の鶴、白鶴、菊正宗、大関などのメーカーが有名だ。

年度により変動はあるが、清酒の生産量では兵庫県が全国シェアの4分の1を持っている。古くは、江戸時代からのブランド「灘の生一本」がある。

灘五郷は標高1000メートル近い六甲山系をすぐ背後に持ち、冬は阪神タイガースの応援歌で有名な六甲おろしが吹き寒くなる。酒造りは発酵に一定の低温期間を必要とするため、寒い時期が適している。空調の効く現在では通年だが、昔は冬場に酒造りが行われた。

毎年秋になり、農閑期になると丹波地方から杜氏(とうじ、酒造りの職人)がやってきて、桶や樽を洗い、米を仕込む。六甲山の水は質が良く、河川は急流が多くて水車による大量の精米が可能だった。そして何より海に面しているために、完成した酒の搬出に適していたのである。

灘に酒造蔵が集積した理由に、「宮水」の存在も挙げられる。櫻正宗の六代目蔵元であった山邑太左衛門は西宮と魚崎の両方に蔵を持っていたが、毎年西宮の酒の出来が良いことに気づいた。いろいろと試し、西宮の井戸水を魚崎へ運んで酒を醸してみると西宮と同じ酒が出来た。これが西宮の水(宮水)の始まりである。

宮水が発見されたのは天保11年(1840年)の事だが、それ以前から灘には酒蔵が多かった。もともと魚崎や御影の水も美味かったが、宮水の発見以降、多くの蔵が西宮から宮水を運んで酒を醸している。

灘で造られた酒の多くが江戸へと運ばれた。その量は文政年間で年4斗樽100万(7万2千キロリットル)との資料がある。

上方から江戸へと流れる品質の高い物産は「下り物」と呼ばれた。ろくでもない物を下らない物と呼ぶ語源である。灘の酒も下り物だった。清酒は杉樽で船に揺られると風味が増す。江戸の人間は上質な灘の酒をありがたがった。

灘五郷にある河川と、現在見学が可能な酒蔵や資料館

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

ロンドンへ一番乗りを目指す 紅茶のヨットレース

英国の帆船カティサーク号をご存じだろうか。ウィスキーのラベルなどでお馴染みだが、この船はティークリッパーといって中国から紅茶を運ぶ高速帆船である。

19世紀中頃の英国では、どの船が一番早くロンドンに紅茶を届けられるか、毎年一番茶のヨットレースが開催されていた。一等の船の紅茶は、日本のマグロの初セリのように、ご祝儀で特別高く買われるし、賞金も出たから各社がレースで競った。またそれによって船が改良され、造船技術も航海技術も向上することになったのだ。それはちょうど、自動車メーカーがF1に参戦して技術を磨くのと同じことである。

この話を最初に知った時、さすが大英帝国、洒落たレースがあるものだと感心したのだが、実は日本にはもっと古くからこうしたレースがあったことを知った。それが新酒番船(しんしゅばんせん)である。

英国の帆船・カティサーク号を描いたウイスキーラベル

画像提供:バカルディ ジャパン(株)

優勝パレードもあった! 江戸への速さを競った「新酒番船」

この歴史の小噺では、北海道から日本海を経て大阪に至る北前船を何度か扱ってきた。同時期、これとは別に大阪から太平洋を経由して江戸へ荷物を運ぶ菱垣廻船(ひがきかいせん)があった。

当初、酒樽は菱垣廻船で運ばれていた。この船は一般貨物との混載で、酒樽を底に積み、その上に軽めの荷物を積む。すると上に乗せる荷待ちでどうしても酒樽の出発が遅れてしまう。そこで1730年頃に考案されたのが酒樽専用の樽廻船(たるかいせん)である。

そして、新酒ができると、樽廻船のレース、新酒番船が行われた。

大阪・江戸間の航海日数は1830年頃で平均12日、最短6日、黒潮に乗れば早かったが、当時の航海は風任せ、天候によっては風待ちが必要だった。東京湾への入り口、伊豆半島東海岸には風待ちの港がいくつかあるほどだ。そんななか、新酒番船の早い船は58時間で運んだという。

レースは天保年間で3月初旬頃、現西宮市の今津港沖に参加の各船が集合して一斉スタート。江戸のゴールは現在の中央区新川辺り。ここは今でも灘の酒造蔵の東京支社や江戸時代からの酒販店の本社がいくつか残っている。

優勝した船の水主(船頭)たちは、赤い半てんを着て「惣一番」ののぼりを立て、太鼓をたたいて新川界隈を踊りながら練りまわる習慣だったという。現代の優勝パレードである。江戸っ子は験(げん)を担ぐ。優勝した船の酒は縁起物として喜ばれ高く買われた。またその船には翌年の港での荷積みの優先権を与えられたという。

新酒番船に関しては、関連小説が2つ出版されている。どちらも面白い。

『新酒番船』佐伯泰英著(光文社)

「沢の鶴資料館」に展示されている樽廻船の模型

「柔道の父」も輩出した灘の酒造家

灘の酒造家は昔から資金が豊富で、子弟の教育に金をかけた。そのためさまざまな人物を輩出しているが、その中でも特筆すべきは、御影の名門・菊正宗の嘉納家の一族から出た嘉納治五郎(かのう じごろう)だろう。

2019年のNHK大河ドラマ「いだてん〜東京オリムピック噺〜」では、役所広司が嘉納役を務めた。

ここで改めて紹介する必要も無いほどだが、嘉納は日本古来の柔術の「術」を「道」まで高めて柔道を創始、講道館を開設した。また東京大学文学部で渋沢栄一から理財学を、アーネスト・フェノロサからは哲学を学んだ。現代でいうならば一流のリベラルアーツを学んだことになる。

1881年(明治14年)に大学を卒業後、学習院教授・教頭、第五高等学校(現・熊本大学)校長、第一高等学校(現・東京大学)校長、東京高等師範学校(現・筑波大学)校長を歴任。明治期の高等教育を切り開き、そして支えた。「柔道の父」、また「日本の体育の父」とも呼ばれる正に文武両道の人である。

菊正宗の当主は代々嘉納治郎右衞門を名乗る。八代目は名門灘中学・高校の創始者でもある。治五郎はその顧問となり愛弟子の眞田範衞(さなだ のりえ)を校長として送りこんだ。ゆえに灘中・高校の校是は治五郎が説いた柔道の精神『精力善用』(精力の最善活用)、『自他共栄』(相互に融和協調して、共に生き栄えること)である。

「菊正宗酒造記念館」には、治五郎の資料もある

兵庫のおすすめ観光スポット&グルメ

神戸は名所が多いが、今回は灘の酒蔵を巡る旅を提案したい。酒蔵は海沿いにあるので、すべて阪神電鉄の駅から徒歩圏である。1日で2、3軒は回れるから、今津・西宮エリアか、魚崎・御影・西のエリアかどちらかを選んで集中するもよし、各エリア一つずつ回るのも良いだろう。

先日広島の酒蔵が舞台の映画を見た。主人公が灘の酒蔵に修行に出て驚いたのは、灘ではとにかくどこもかしこも綺麗に掃除することだった。菌を醸すというのは清潔第一なのだろう。酒蔵見学ではその辺りも意識しておきたい。菊正宗酒造記念館には嘉納治五郎の資料も置いてある。

おすすめのグルメは、晩ご飯には神戸牛ステーキの「雪月風花 北野坂」。神戸牛を厳選して一頭買いしている。 サイドディッシュにはモダンフレンチの手法を駆使し、肉は串刺しにして紀州備長炭で炉釜焼きにする。がっつりステーキではなく質を重視。比較的リーズナブルに絶品の神戸牛が味わえる。満足度は高い。

神戸牛を一頭買いして提供する「雪月風花 北野坂」

昼ご飯は、一部で町中華の王様とも呼ばれる「三宮一貫楼」。筆者は神戸育ちだが、この店の前を通るといつも豚まんを蒸す蒸気に食欲をそそられた。おすすめは、シンプルな薄味関西風のラーメンに豚まんの組み合わせである。

神戸育ちの筆者が食欲を刺激された町中華「三宮一貫楼」

朝ご飯は、“世界一の朝食”で有名な「北野ホテル」。フレンチの巨匠ベルナール・ロワゾー氏より世界で唯一、公式に再現を許された朝食。ハムにパン、卵にフルーツに各種ジュース、カフェラテ、焼きたての至高のクロワッサンにイチゴの生コンフィチュール。シンプルな物ばかりだが、一品一品が研ぎ澄まされているから、総合的なおいしさの満足度は別格。死ぬまでに一度は食べておきたい。

“世界一の朝食”は死ぬまでに一度は食べたい