テレビや企業の広告など様々なところで「SDGs」という言葉を見かけるようになりました。「よくわからないし、私には関係ないかな」と思う方もいるかもしれませんが、実は私たちにとって身近なテーマの1つです。

そこで今回は、SDGsとは何か、私たちの日常生活とどう関わっているのか、私たちができる取り組みなどについて紹介していきます。

SDGsとは

SDGsは、人類が「持続可能な世界」を実現するための、いわば「ナビ」のようなものです。具体的に見ていきましょう。SDGsは2015年に国連で採択された、人類が「2030年までの達成を目指す17の目標」のことです。前身は「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals:MDGs)」であり、主に途上国の社会開発にかかわる目標で構成されていました。しかし、今や人類はこれまでになかったような数多くの課題に直面しており、このままでは、安定してこの世界で暮らし続けることができなくなってしまうと言われています。

そこで、2015年の国連サミットにおいて人類が直面する多くの課題が取り上げられました。その上で課題と解決法を整理し、2030年までに先進国と途上国の双方が達成すべき具体的な「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」を策定しました。

SDGsを実施する対象は、国際機関、政府、企業、学術機関、市民社会、子どもを含めた「全ての人」となっています。それぞれの立場から目標達成のために行動することが求められています。また、社会的に脆弱な立場にある一人一人に焦点を当て、手を差し伸べることも掲げました。これは「だれ一人取り残さない」ことの実現を目指していくものです。

私たちが実践できるSDGsの取り組み

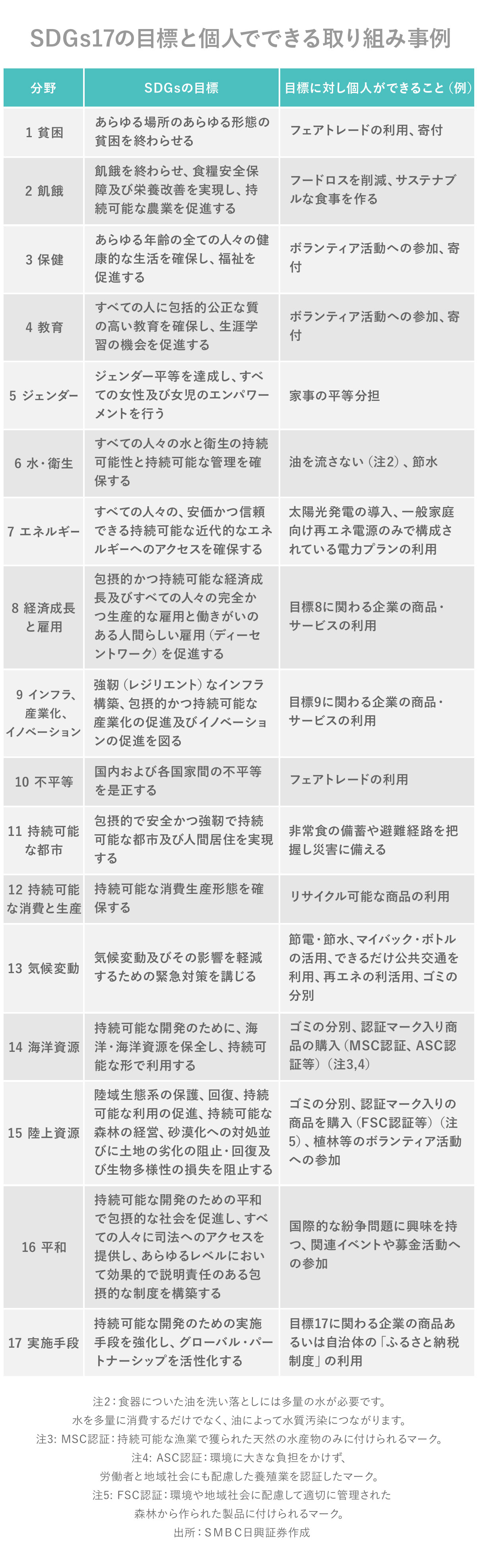

SDGsの取り組みの中には、私たちが手軽に始められるものがあります。SDGsターゲットをクローズアップして、身近で簡単に実施できる事例を紹介していきます。

日本の「貧困」と「食品ロス」

2014年時点で、環境破壊や干ばつ、生物多様性の損失の直接的な結果として、グローバルでは約8億人もの人びとが栄養不良に陥っています。2019年国民生活基礎調査によると、先進国の日本においても、子供の貧困率(注1)は13.5%と、7人に1人、母子家庭では2人に1人が貧困状態(年収127万円以下)となっています。これはOECD加盟国の中で最悪の水準です。一方で、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」は年間約612万トンと、東京ドーム約5杯分となっており、持続可能な社会を目指すためには、貧困と食品ロスへの対応は必要不可欠です。

食品ロスの理由は主に2つあります。1つ目は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの売れ残りや、大きさ、形等が市場規格から外れており食品として販売できない規格外食品、飲食店での食べ残し等の事業系食品ロスです。2つ目は、家庭料理の作りすぎによる食べ残しや、料理を作る際の皮のむき過ぎによる家庭系食品ロスです。

これらの社会問題に対して、私たち個人レベルで実践できる対応例を見ていきます。

2.賞味期限が近くなった値引き食品や規格外食品の購入

3サステナブル・レシピの利用

1.貧困問題に取り組むNPOへの寄付

国内において396団体が食の支援活動を実施しています。毎月500円からNPO団体に寄付でき、こうした寄付等を通じて、身近の相対的貧困家庭への手助けになります。

2.賞味期限が近くなった値引き食品や規格外食品の購入

買い物の際は、賞味期限の近いものや割引品の購入、ウェブサイト上の通販サイトやアプリ等で適格外食品等を購入することにより、少しでも事業系食品ロスの削減に貢献することができます。

3.サステナブル・レシピの利用

サステナブル・レシピとは、野菜を中心としたヘルシーな料理を指します。牛肉やラム肉等の地球にネガティブな影響を与える材料を使用しないため、環境にも優しく、近年欧米において人気が出てきています。

サステナブル・レシピの中には、野菜くずを材料として工夫して作られるものもあります。例えば、キャベツの芯、スイカの残り皮、ブロッコリーの茎等は料理の過程で捨ててしまいがちな部分ですが、これらの部分も調理して美味しく食べることができます。このようにサステナブル・レシピを利用することで家庭系食品ロスを削減でき、食卓にもう一品料理を増やすことができます。

野菜くずで作る栄養たっぷり野菜スープ

日本の「エネルギー」

一方で、ウクライナ情勢などをきっかけに、私たちの身近な課題の1つとなっているのがエネルギー問題です。このエネルギーに関する課題でも、実はSDGsの目標を達成するために私たちが実践できる取り組みがあります。

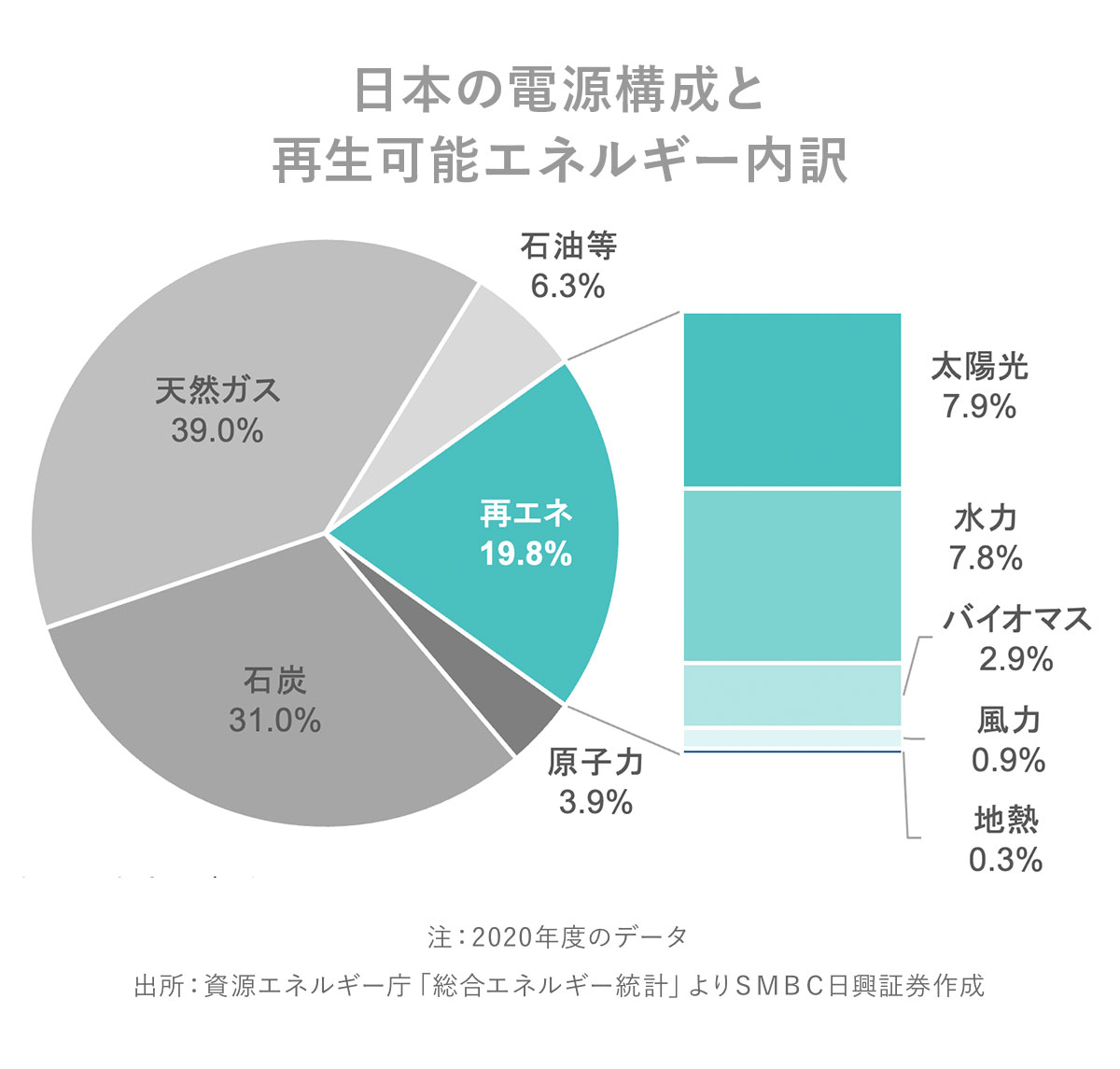

SDGsの7番目の目標「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」では、達成目標の1つとして再生可能エネルギーの割合の拡大が掲げられています。国際エネルギー機関(IEA: International Energy Agency)2020年の統計によると、日本の再生可能エネルギーの導入容量はグローバルで第6位(太陽光は第3位)となっています。その中で2020年度の日本の発電容量は、天然ガスと石炭が約7割を占めており、再エネは2019年度より増加しているものの、約20%に留まっています。

2022年はロシアのウクライナ侵攻の関係から、ロシアへの経済制裁による火力発電の燃料であるLNG(液化天然ガス)や原油などのエネルギー不足が懸念されています。このことから、国内の再エネ導入と利用が喫緊の課題であると言えます。

エネルギー問題に対して、個人レベルではすでに太陽光発電の導入や節電といった対策に取り組んでいる家庭もあります。一方、アパートやマンションに住んでいる場合は、太陽光発電を導入しづらい環境にあります。しかし最近では、各電力会社が一般家庭向けに再エネ電気プランといった再エネのみを電源としたプランを開始しています。こうしたプランを利用することで、個人レベルでもCO2排出量の実質ゼロを目指すことができるようになっています。

私たちができることはたくさんある

2030年までにSDGsの目標を達成するには、国や企業だけでなく、私たち個人の取り組みも重要です。ご紹介した事例以外にも私たちができることはたくさんありますので、皆さんも是非身の回りでできることを考えて、実践していきましょう。