47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第22回は大分県。1960年代新婚旅行のメッカとなった別府は、今なお国内有数の人気温泉観光地です。その別府を観光名所にしたのは、一時は相場師だった人物。観光業に転身し、本領を発揮します。キャッチフレーズを作って全国に看板設置したり、日本初のバスガイドツアーを運行する等々。別府温泉全体の繁栄を考えて行った数々の施策は読んでいるだけでもわくわくします。

「迫害からユダヤ人を救った4500枚の『命のビザ』」を読む

新婚旅行はちょっと贅沢をして「別府」

筆者がまだ小学校に入学する前の遠い昔の話である。1960年代初頭のある朝、父に起こされて寝ぼけ眼でついて行った先は、神戸港の桟橋だった。

そこでは大きくて美しい客船が今にも離岸しようとしていて、出港の合図の銅鑼(どら)が鳴り、桟橋は人で溢れ、無数のキラキラと光るカラフルな紙テープで船の乗客と見送り客がつながれていた。

後で聞いたことだが、この船は関西汽船(現フェリーさんふらわあ)の阪神と大分県別府を結ぶ、通称・別府航路の「くれない丸」で、当時は瀬戸内海の女王と呼ばれた、花形の内航客船だった。

朝、神戸を出発して瀬戸内の景色を楽しみながら、夜には別府に到着する。その時に見送ったのは父の会社の同僚で、別府へと新婚旅行で向かうところだった。当時、東京では熱海が人気だったように、関西では近場の南紀、少し贅沢をして別府あたりが新婚旅行の定番だったのだ。

さて、昔のことながら、かくも新婚旅行客を惹きつけた別府温泉。今回はその歴史を探ってみたい。

ちなみにこの時の「くれない丸」は現在でも現役で、横浜港を周遊するエンターテイメント・レストラン船「ロイヤルウイング」として活躍している。世界でも貴重な存在の高齢船である。

2300の温泉源が湧出する別府

連載第16回の愛媛県・別子銅山の項でも紹介したが、関東以西を南北に分断する中央構造線は日本最大の断層である。この線が九州に上陸するポイントが別府にあたる。

そのため別府は断層が多く、ここから九州を縦断して別府−島原地溝帯を形成している。近年、この地域で多発する地震はここを震源としているのだ。

日本最大の断層・中央構造線が別府を走る

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

別府ではその断層の隙間を縫って、わずか125平方キロの土地に2300もの温泉源が湧出し、日本最大規模の温泉地帯を形成している。

別府は断層によって開かれた扇状地上にあり、温泉源のエリアはそれを取り囲むように、南北の山際に沿って8ヵ所ある。そして温泉噴出の奇観が見られる「地獄」は、主に北の鉄輪温泉付近に集まっている。

出口治明(ライフネット生命の創業者)学長で有名な立命館APU大学はこうした温泉群の山の上にあり、海岸からもその姿を見ることができる。

別府温泉の地質学的由来は、別府市による温泉紹介コンテンツ「温泉ハイスタンダード! 極楽地獄別府」の中に「Beppu The Onsen Journey」」というわかりやすい英語PR動画があるのでぜひ見てほしい。日本語字幕付きだ。

別府温泉の歴史は古く、8世紀に編纂された『伊予国風土記』に登場、また鎌倉時代には御家人・大友頼泰が文永の役・弘安の役で傷を負った武士たちを治療するために療養所を設けたという記録もある。

江戸時代にはすでに湯治場として賑わいを見せていたが、本格的に開発されるのは明治に入って温泉掘削の技術が進歩してからである。また古来からの湯治客主体の温泉場から観光地へと脱皮するのも20世紀に入ってからのことなのだ。

鉄輪温泉付近に温泉噴出口「地獄」が集まっている

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

富士山頂でも宣伝! 別府観光の父となった元・相場師

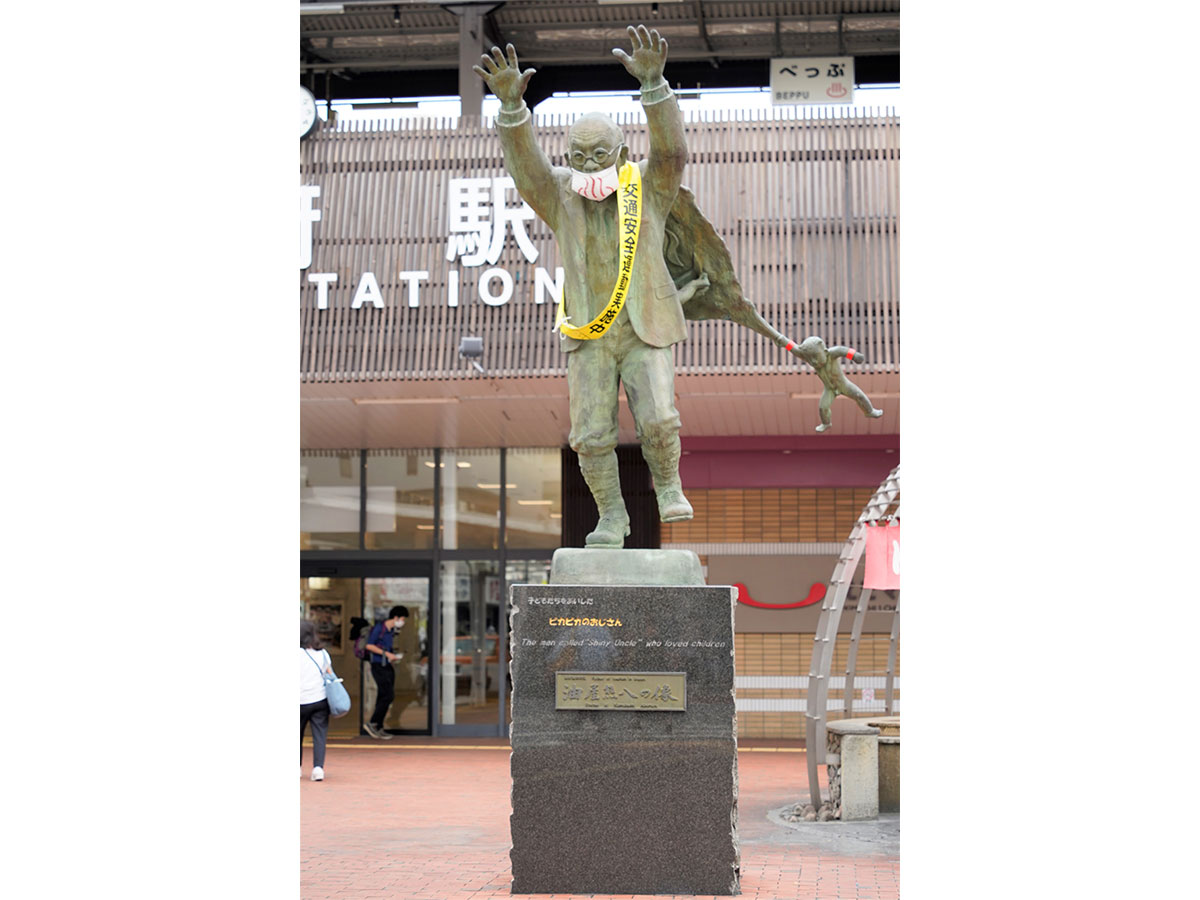

JR別府駅の駅前広場には、他では見られないちょっと変わったユーモラスなブロンズ像が設置されている。別府の人たちから別府観光の父・別府の恩人として慕われている油屋熊八(あぶらやくまはち 1863~1935年)である。

台座には「こどもたちを愛したピカピカのおじさん」とある。この油屋こそが別府温泉を温泉場から全国的に高名な観光地へと発展させた人物である。

別府駅前に立つユーモラスなブロンズ像

油屋は豊後水道(ぶんごすいどう)を挟んだ大分県の対岸、愛媛県宇和島の出身。30歳で妻とともに大阪に出て米相場で一財産を作った。

一時は「油屋将軍」として大阪堂島市場ではちょっとした顔の相場師だったが、日露戦争後の反動相場で全財産を失ってしまう。すると油屋は世界をもっと知っておきたいと、妻を別府の知人に預けて単身アメリカに行き3年間放浪した。その間キリスト教の洗礼も受けている。

1911年に帰国すると再び相場師として復活を試みるがうまく行かず、結局妻を頼って別府へとやってくる。この時油屋49歳。翌年から、妻が経営していた亀の井旅館(現別府亀の井ホテル)を引き継ぎ、温泉旅館の経営に専念することになる。

ここからが油屋の本領発揮である。旅館を西洋風のホテルに建て替えると、自分のホテルだけでなく、別府温泉全体の認知度を上げるべく宣伝に力を入れた。自分ひとりだけ繁栄しても仕方ないと考えたのだ。

東京駅に別府の全景を描いた油絵を飾ったり、「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」というキャッチフレーズを考えて全国各地に看板を設置したりして認知度を高めた。挙げ句の果ては、この文言を書いた標柱を富士山頂に建てて話題作りに励んだ。

1927年には大阪毎日新聞主催の「日本新八景」選定の際には、投票用の葉書を別府市民に配り、組織票をもって別府を1位へと導いた。もう何でもありである。

また冒頭の別府航路の別府港には当初桟橋がなく、沖合の小舟に移乗する必要があったものを、大阪商船と話し合い桟橋を作らせて改善した。いろいろなアイデアを出して、別府温泉の魅力を高めるべく努力したのである。

日本初のバスガイドを発明! 地獄巡りツアー

その中でも特に筆者が面白いと感じたものが、バス事業である。別府温泉の魅力作りの一環。観光資源が足りなければ造るという発想だ。

別府温泉には、他では見られない「地獄」がある。油屋は当初人力車や自動車で地獄巡りの観光案内をしていたが、やがてガイド付き観光バスで地獄を巡るというアイデアにたどり着いた。1928年には日本初の女性バスガイドによる案内つきの定期観光バス(現亀の井バス)を設定し運行を始めた。バスガイドの誕生である。

こうした事業も当時は自治体から町おこしのような支援資金が出るわけでもなく、油屋はすべて自腹を切って行った。そのため借金が残り、亡くなった際にはホテルもバス会社も遺族には残らなかったという。

こうした滅私奉公の功績に対して、別府市民らは「油屋熊八翁を偲ぶ会」を作り油屋の業績を顕彰して今に伝えているのである。駅前のブロンズ像はその象徴である。

今もつづく地獄巡りツアーの観光バス

大分のおすすめ観光スポット&グルメ

油屋が考えついた別府地獄巡りのバスツアーは今も健在である。七つの地獄を巡るツアーで、各地獄ともバスガイドさんが丁寧に解説してくれるので修学旅行気分を味わえて楽しい。もちろんマイカーで巡ることも可能である。

また別府八湯温泉道として八つの温泉郷、88の湯を巡るスタンプラリーもあり、その規模の大きさは他の温泉を圧倒する。

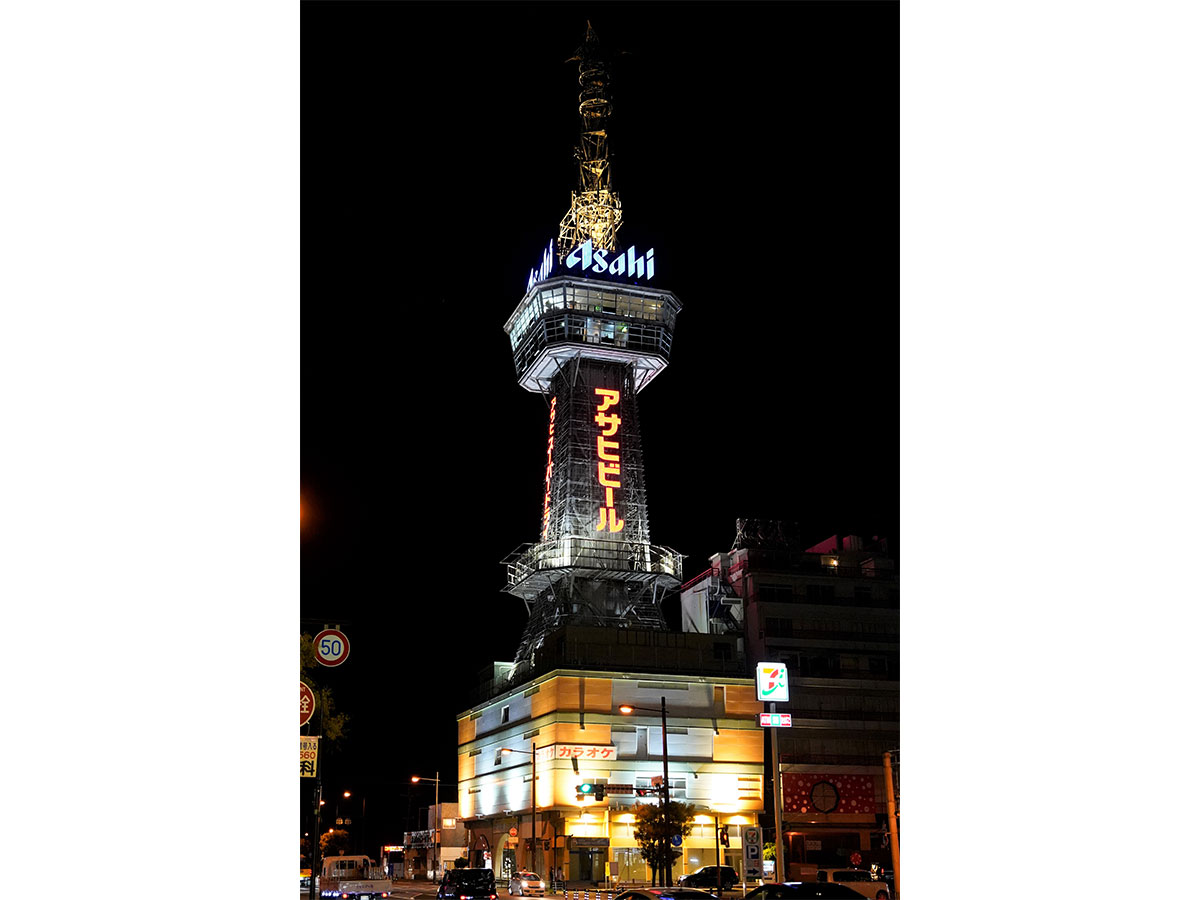

駅と海岸との間にコンパクトにまとまった繁華街は夜歩きも可能で、飲み屋のはしごもできる。その際、海辺にひときわ目立つのが別府タワーだ。東京タワーにも携わったタワー設計の権威、内藤多仲(ないとうたちゅう)博士の作品だ。日本で3番目に建設されたタワーで、東京タワーの兄貴分にあたる。

東京タワーより先に建てられた「別府タワー」

別府の名物グルメといえば、鶏の天ぷら「別府とり天」。気取った食べ物ではなく、昼飯のおかずである。発祥の店「東洋軒」は1926年の創立。油屋の全盛期である。

とり天発祥の「東洋軒」

こうした古い伝統のある温泉町では、あえて旅館での夕食を選択せず、地元の老舗割烹で食するもよし。JR別府駅近く、創業昭和24年の寿司・割烹「たつのや」では、地元の関サバ、関アジを始めとして非常にクオリティの高い懐石料理を楽しむことができる。

老舗割烹「たつのや」の関サバ・関アジ