台風、干ばつ、洪水など、私たちの生活を脅かす災害が地球温暖化によって多発するようになりました。その要因の1つと言われているのが温室効果ガスの増加です。

2021年10月末には温暖化対策を話し合うため、世界各国の首脳が集まる会議(COP26)が開かれました。そこでは2050年までに「カーボンニュートラル」、つまり世界全体としてCO2の排出量を実質ゼロとする方針に向けて、各国が長期・中期でコミットする削減目標の声明に注目が集まりました。そこで今回は、日本におけるカーボンニュートラルに向けた動きと、その達成において重要な役割を担う企業について見ていきましょう。

“制約・コスト”から“成長の機会”へ

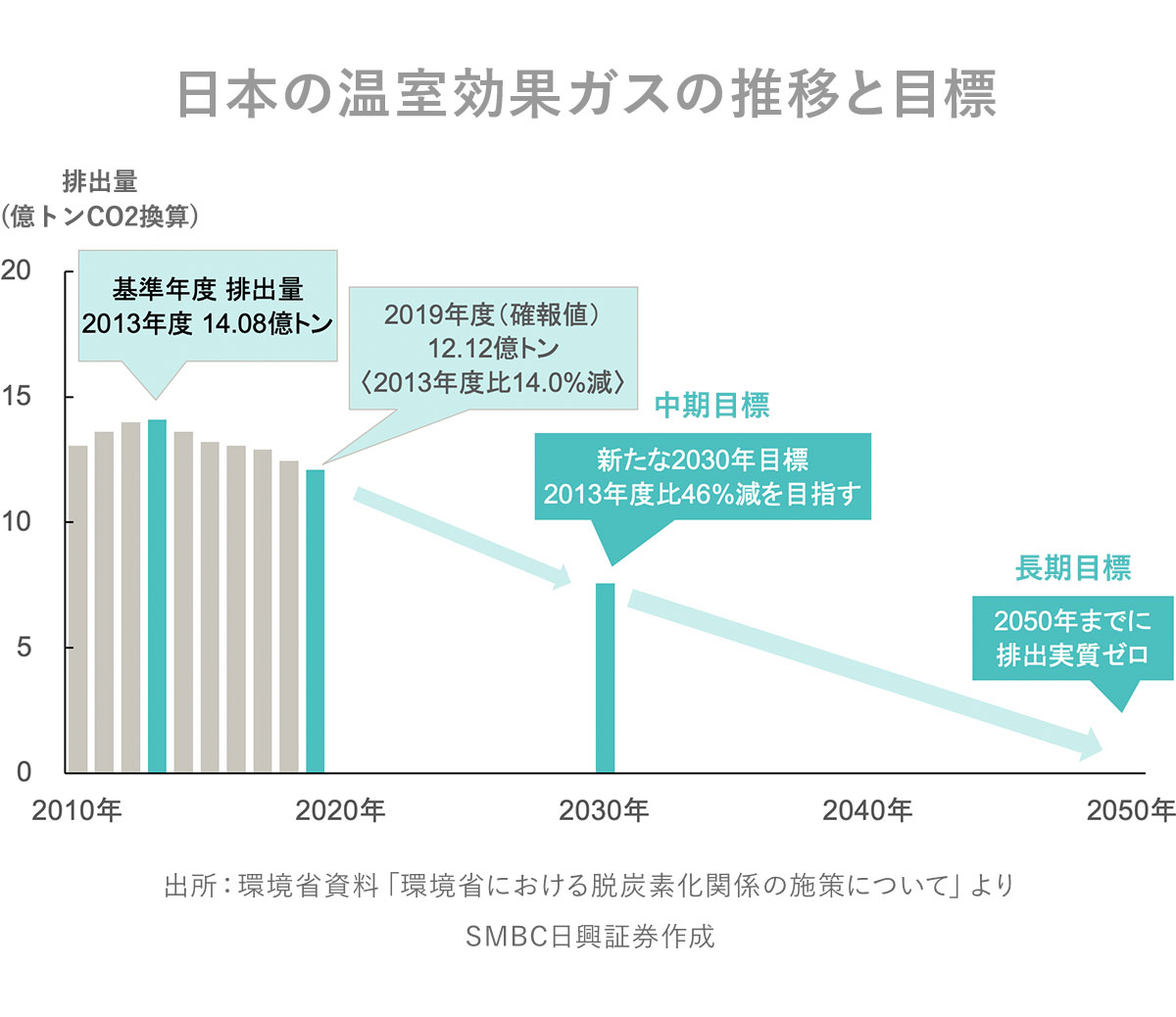

2020年10月、菅内閣総理大臣(当時)により日本の2050年カーボンニュートラルが宣言されました。翌年4月に開催された気候変動サミットでは、「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」と表明しています。

こうした中、2050年カーボンニュートラルへの挑戦を経済と環境の好循環につなげるための政策が策定されました。それが2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」です。地球温暖化への積極的な対策を行うことが、社会や経済に変革をもたらし、次なる日本の大きな成長に繋がっていくというように、地球温暖化への対応を“経済成長の制約やコスト”と考える時代から、“成長の機会”ととらえる時代に変化してきています。

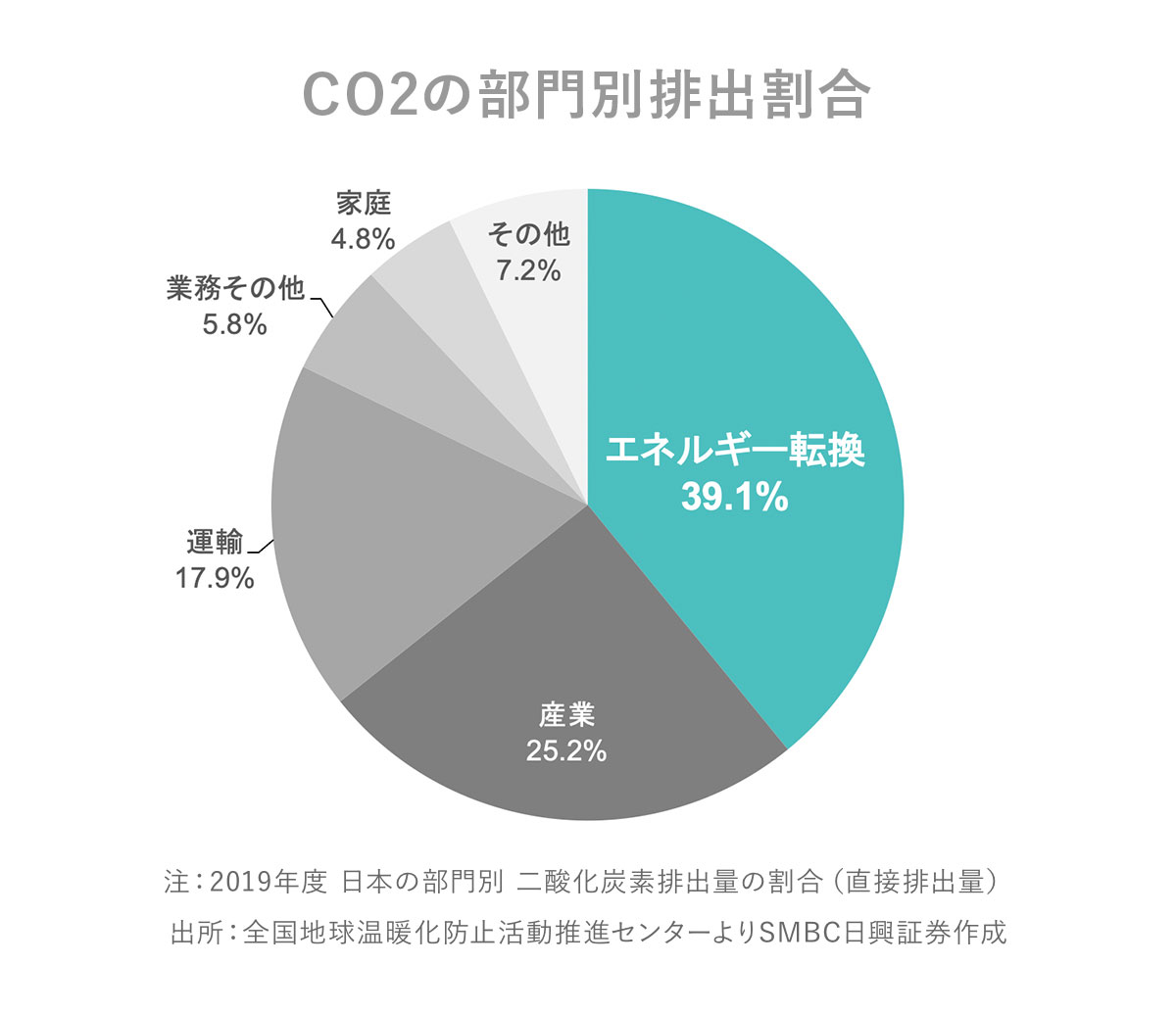

カーボンニュートラルのカギは「エネルギー転換部門」

現在の日本においては、図のようにCO2の排出は電力をはじめとした「エネルギー転換部門」由来が最も多くなっています。電力部門以外の産業や運輸等においても、ガソリン車から電気自動車に代わっていくようなエネルギーを電気にシフトしていく「電化」の動きが求められており、2050年のカーボンニュートラルの達成には、その中で最も排出の多い電力や製油所などの脱炭素化が大前提とされています。

そのような電力部門の脱炭素化において最も重要な取り組みとされているのが、再生可能エネルギーの積極的な導入です。再生可能エネルギーは、利用時にCO2を排出しない点や、国内での生産が可能であることから、重要な脱炭素の国産エネルギー源として考えられています。

2021年10月に政府により策定された第6次エネルギー基本計画では、2030年度に電力供給の36−38%を再生可能エネルギーで賄う方針が示されました。またグリーン成長戦略においては2050年に約50%−60%と、再生可能エネルギーの主力電源化を目標としています(2019年度の再生可能エネルギーの導入率は18%)。

再生可能エネルギーの拡大に向けた電力会社の取り組み

再生可能エネルギーは主に太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスといった種類があります。ここからはそれぞれの種類について、再生可能エネルギー事業に取り組む電力会社と合わせて紹介します。

太陽光発電

太陽光発電は、太陽電池を利用して太陽光が持つエネルギーから直接電気をつくる方法です。このため資源が枯渇する心配がない、CO2を出さないといったメリットがあります。

「 関西電力 」は2011年に堺太陽光発電所の運転を開始しました。その後も、若狭おおい太陽光発電所、けいはんな太陽光発電所、グループでは最大規模となる有田太陽光発電所の運転を開始するなど、太陽光発電の開発を積極的に推進しています。

堺太陽光発電所(写真: 関西電力)

風力発電

風の力で風車を回し、発電機を回転させ、電気を発生させるのが風力発電です。昼夜を問わず発電できるというメリットがある風力発電は、風況(風の吹き方)のよい地域が開発適地とされています。

このような風力発電を主軸として再生可能エネルギーの開発に取り組んでいるのが「 東北電力 」です。東北電力は、再生可能エネルギーについて、将来の電源ポートフォリオ(複数の電源による組み合わせ)の一翼を担う電源と位置づけ、東北6県および新潟県で事業を展開しています。その取り組みの一環として、東北電力は日本最大の風力発電所である「ウィンドファームつがる」(開発:グリーンパワーインベストメント)に2021年3月より出資参画しました。

ウィンドファームつがる(写真:グリーンパワーインベストメント)

水力発電

水が高いところから低いところに落ちる際に生じる水の流れを利用して水車を回し、電気をつくるのが水力発電です。水の流れる量を調整する事で電気の需要変動にすばやく対応でき、かつCO2フリーで発電することができます。

東京電力グループ( 東京電力HD )は、再生可能エネルギー発電事業会社として東京電力リニューアブルパワーを発足。当面の主力事業として国内水力事業の基盤強化を推進していて、主に群馬県・栃木県を中心に、合計163ヵ所、総出力約987万kW(2020年4月現在)の水力発電所を保有しています。同グループは、長年培ってきた技術や知見を活用し東南アジアを中心とした海外水力事業への本格展開を目指しています。

大又沢ダム(写真:東京電力リニューアブルパワー)

地熱発電

雨が降ると地下に雨水が浸透します。その雨水が地下を流れるマグマによって加熱されてできた蒸気を利用して電気を発生させるのが地熱発電です。日本は火山帯に位置するため、豊富な資源があります。天候や時間に左右されず年間を通じて安定した発電が可能となっています。

「 J-POWER 」は地熱発電事業において、40年以上の運転実績を誇り、新規地点の開発を進めています。「 三菱マテリアル 」「 三菱ガス化学 」とともに湯沢地熱を設立し2019年には大規模な地熱発電所として、山葵沢地熱発電所(秋田県)の運転を開始しました。その他、J-POWERは地熱発電所における最新設備の更新や、新たな地熱発電所の建設プロジェクトへの参画など、再生可能エネルギーの拡大に向け積極的に取り組んでいます。

山葵沢地熱発電所(写真:湯沢地熱)

バイオマス発電

バイオマス発電は、木屑や燃えるゴミなどを燃やす際の熱を利用して電気をつくる発電方法です。

バイオマス発電は、CO2を吸収して成長するバイオマス資源として建築廃材等の木質燃料を使用します。植物は燃やすとCO2を排出しますが、成長過程では光合成により大気中のCO2を吸収します。そのため、排出と吸収によるCO2のプラスマイナスはゼロになり、バイオマス発電は燃やしてもCO2の増減に影響を与えないカーボンニュートラルである、とされています。

2021年11月、「 中部電力 」は「2030年頃に320万W以上の再生可能エネルギーの拡大」を新たに目標に掲げました。同社は、再生可能エネルギー拡大の取り組みとして、2020年5月には四日市バイオマス発電所の運転を開始するなど、2021年12月末時点で11件のバイオマス発電の開発・運営を進めています。中期的な再生可能エネルギーの中心として、積極的に開発を推進しています。

四日市バイオマス発電所(写真:中部電力)

利用時に温室効果ガスであるCO2を排出しない再生可能エネルギーですが、発電方法によっては天候に左右される、発電のコストが割高といった課題が残っています。再生可能エネルギーの主力電源化にはこれらの課題への対策が必要不可欠です。具体的には、天候悪化時の需要と供給のバランスをコントロールするシステムの実用化や、再生可能エネルギー事業の入札制度の導入、技術開発や導入費用の低下を、日本政府や各企業が取り組んでいます。

世界的に喫緊の課題であるカーボンニュートラル。2050年カーボンニュートラルの達成へ、まずは中間地点である2030年目標に向けた日本の動きや、各電力会社の再生可能エネルギーの拡大に係る取り組みに注目してはいかがでしょうか。