47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第19回は富山県。なんと富山市の昆布購入額は全国1位! 昆布の主な産地は北海道なのになぜでしょう? これには江戸時代から明治期、越中(富山)の北前船が北海道産の昆布を各地に運んでいたことが影響しています。経済はもちろん日本の食文化まで形成した北前船とは?

「全国2位の初詣客数! 成田山を有名にした初代市川團十郎」を読む

北前船がつないだ昆布ロード

「 ほくほくフィナンシャルグループ 」は富山に本社を置く北陸銀行と北海道銀行の2行を核とする金融グループである。

このうち北陸銀行は昔から北海道との関係が深く、今でも全188支店・出張所のうち19が北海道にあるほどだ。遠隔地にある両行がグループ化したのもそうしたご縁からである。ではなぜ富山の銀行が北海道に深く関係しているのだろうか。

江戸時代から明治末期にかけて、日本海の海運で活躍したのが北前船(きたまえぶね)である。越中(現・富山県)の北前船は主に下関経由で瀬戸内海を通り、大阪まで年貢米を運んでいたが、北海道で仕入れた昆布を日本海側各地や関西方面で販売する仕事もしていた。

よく知られていることだが、料理の出汁にはグルタミン酸系の旨みである昆布と、イノシン酸系の鰹節の2系統がある。

北海道から日本海、瀬戸内海、大阪、京都にかけての昆布中心の食文化。そして、鰹節の産地である鹿児島、高知県から黒潮にのって太平洋、東京に行きつく鰹節中心の食文化である。昆布中心の食文化の地域がちょうど北前船の航路と重なるのはこのためだ。

当時、昆布は中国で不老長寿の薬として重宝されていたので、薩摩藩はこの越中の北前船が北海道から運んでくる昆布に目をつけた。

まだ鎖国をしていた時代に琉球を通じて中国と密貿易をするためである。この貿易の中継点であった沖縄の料理に北海道産の昆布が多く使われるのは偶然ではないのだ。

一方で「薬売り」で有名な富山は、薩摩藩を介することで中国から漢方薬の原料を輸入することができた。

こうして両者の利害は一致した。薩摩藩は密貿易で稼ぎ、これが明治維新の軍資金になったとも言われている。そして越中の北前船主も稼いだ。

明治時代になり本土からの入植者で北海道の人口が増え始め、大きなビジネスが見込めるようになると、富山県の北前船はさらに運行を増やし、北海道へ本格的に進出した。

米がとれない北海道に越中米を運び、帰り荷には鰊(にしん)の魚肥を仕入れた。富山県の北前船の船主には農地経営をする大地主も多く、鰊は米作の肥料になったのだ。

こうしたご縁から明治後半、富山県から北海道への移住者は全国1位の規模となった。また昆布は相変わらず両地域をつなぐ重要な産品で、例えば羅臼(らうす)昆布で有名な羅臼町では、当時人口の7割以上が富山県の出身者だったそうだ。

一方で、北前船の船主たちは資産家でもあり、明治期初期の銀行設立の担い手でもあった。

その結果、北海道経済と関係が深い北前船主たちが出資した、富山の第十二国立銀行(現北陸銀行)は積極的に北海道へ支店を出したのである。

昭和6年の時点ですでに道内に17支店を持っていた。他の都府県にはこうした例はない。

2018~20年の総務省統計局の「家計調査年報」によると、富山市の世帯あたりの平均昆布購入金額は他県県庁所在地を大きく引き離して1位であるという。

経済のみならず食文化も北前船が富山と北海道をつないぎ、今なお続いているのである。

日本には昆布と鰹節の食文化の流れがある

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

自腹で小学校を建て、国際貿易港を残した「無私の偉人」

北前船は和式の木造帆船である。明治に入って鉄製の蒸気船が登場し、陸路では鉄道輸送が盛んになると、いつまでも風任せの帆船では太刀打ちできなくなっていく。

富山の海運業は、近代化が求められるようになった。

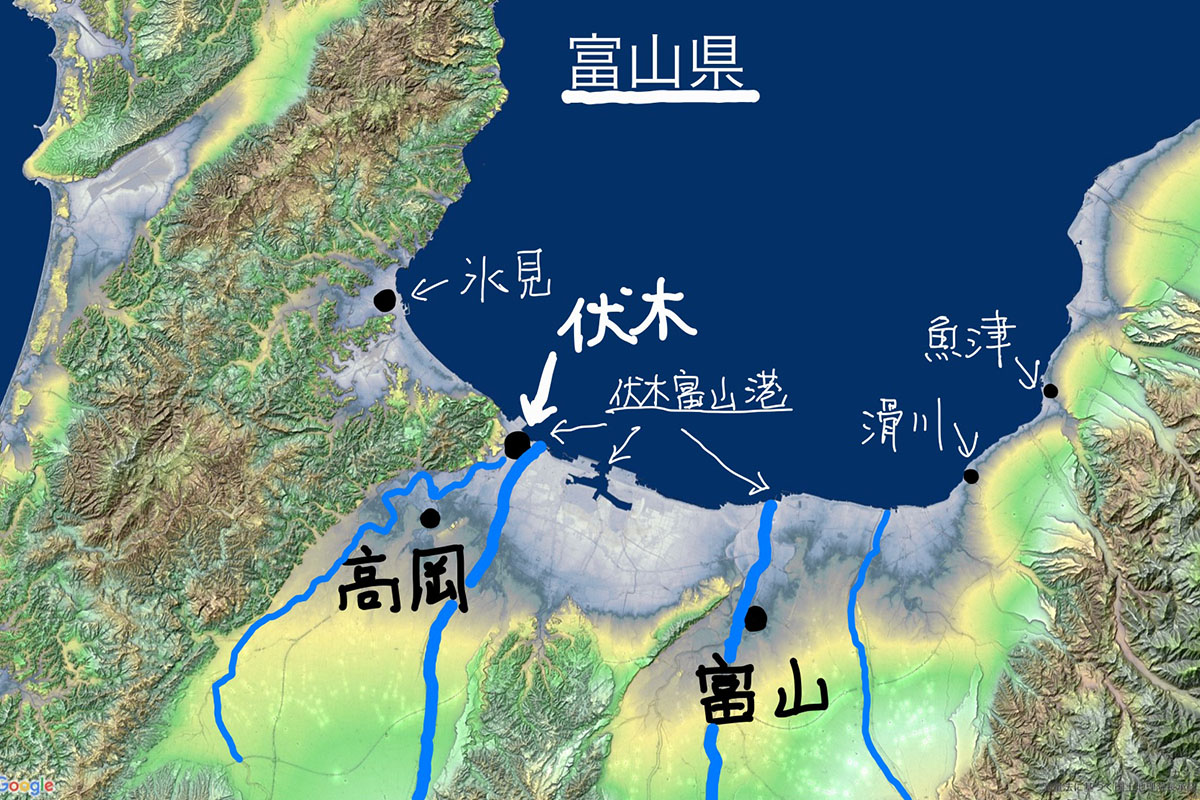

藤井能三は、伏木(富山県高岡市)の北前船主のひとりである。若い頃に、開港直後の神戸港の隆盛ぶりを目にして、富山にも大型船が入れる港湾施設をつくろうとした。

ひとりの北前船主が大型船が入港できる伏木港をつくった

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

人間を含む動物は、基本的に利己的な存在である。「近代経済学」では、個々の人間はあくまで自己の利益の最大化を追求すべく経済合理的に行動する「経済人」であることを前提としている。

誰もが自分が得する方を選択するはずだ、と考えるのである。

ところが、人間は必ずしもいつも利己的に行動するとは限らず、時には集団や他人のためにと利他的な行動をすることもある。ちなみにこれを解明しようとしているのが「行動経済学」である。

藤井は裕福な北前船主だったが、強欲な経済人ではなく、まさに利他的な人間だった。伏木を航路に入れてもらうべく「 日本郵船 」創業者の岩崎弥太郎と交渉すると、港の灯台建設を条件とされた。

灯台建設には多大な費用がかかる。すると藤井は私費で灯台を建設し、さらに航海にとって重要な気象情報を取得するための測候所も建てた。

また新しい時代を切り拓く人を育成するためにと自宅を校舎にし、富山県初の公立小学校となる伏木小学校をつくった。

教師の給与、教科書に至るまで私費で支払った。もちろん地域経済を支える銀行にも出資した。自分自身の富よりも伏木の港や富山の発展のために尽くした人だ。

ところが、明治初期の日本経済を襲った不景気、松方デフレで全財産を失ってしまう。藤井はこんな人間だから、責任を逃れたり財産を隠したりすることはなかった。

伏木の人々は、そんな藤井に恩返しも含めて、伏木港開発の仕事など、事業化すれば儲かりそうな仕事を託して援助した。

ところが1913年に藤井が亡くなった時に事業の明細を見ると、藤井の取り分はわずかしかなかったという。「もっと儲ければいいのに」と皆が思ったそうだ。

藤井能三は金銭的な財産は残さなかった。だが、政府からも特定重要港湾に指定される、本格的な国際貿易港である伏木富山港を残した。

富山県繁栄の基礎となった北前船の記憶とともに、今なお伏木の人間たちから功績を讃えられ続けている。

筆者は各地で様々な偉人の存在を知ったが、これほど無私で社会貢献に生きた人はあまり例を見ない。

測候所内にある藤井の胸像。伏木小学校には全体像もある

富山のおすすめ観光スポット&グルメ

伏木観光はJR伏木駅から徒歩でも回ることができる。伏木北前船資料館、藤井が建てた測候所(伏木気象資料館)、伏木小学校、灯台も海の方に再建され観光資源となっている。

藤井が私費で建てた伏木測候所(気象資料館)

伏木北前船資料館には、建物としての派手さはないが、知りたいものが適切に展示されている。

北前船主・旧秋元家住宅をそのまま使った建物には、帰港してくる船を見張った望楼(物見やぐら)もあり、上ることもできる。

ここで船が帰ってくるのが見えると、風呂を沸かし、飯を炊いたのだそうだ。伏木の街で、かつての北前船の繁栄を偲ぶことができる。

かつて帰港する船を見守った、北前船資料館の望楼

さらに伏木は万葉集の歌人・大伴家持(おおとものやかもち)ゆかりの地として、高岡市万葉歴史館もある。伏木駅から徒歩圏にあるので、是非寄っておきたい。

富山港は「国際拠点港湾伏木富山港」に指定されており、伏木地区だけではなく東へ大きく広がっている。

車かレンタカーでの訪問であれば、伏木から東へ行き、日本海交流センターや練習船だった帆船・初代海王丸などが係留されている海王丸パークの見学をおすすめする。

また高岡旧市街では、山町筋(やまちょうすじ)が重要伝統的建造物群保存地区としてが保存されており、古い銀行の建物などもあるから是非見ておきたい。

富山のB級グルメといえば、富山ブラックのラーメンに氷見(ひみ)うどんだが、富山湾は天然の生け簀と呼ばれるほど魚が豊富、そのため高品質な回転寿司でも有名である。

食べる量を調節したい時や好きな物だけを選んで食べたい時などにはとても便利だ。

「廻る富山湾」「廻転とやま鮨」「すし食いねぇ!」「番やのすし」などが高いレベルでしのぎを削っている。高岡市から富山市にかけて広範囲に展開しているから利用しやすい。

写真は富山駅近くの居酒屋「だい人(だいと)」の白海老 さっぱり唐揚げ。

蟹や白海老、ノドグロの干物や、様々なすり身の揚げ物も富山の名物だ。出汁はもちろん北海道の、特に羅臼昆布が中心。

最近は全国各地でも富山料理の店を見ることができるが、新鮮な現地の食材を使った料理はまた格別である。

また、富山には銘酒が多い。新鮮な素材と組み合わさると、富山の居酒屋は必然的に高品質になるのだ。回転寿司に居酒屋のパターンがおすすめだ。

富山の銘酒とともにいただきたい「白海老 さっぱり唐揚げ」