1976年に森永乳業が発売したひと口アイスの『ピノ』。アソートパック発売後は右肩上がりの成長が加速し、アイスでは珍しい売上100億円超えのメガブランドとなった。

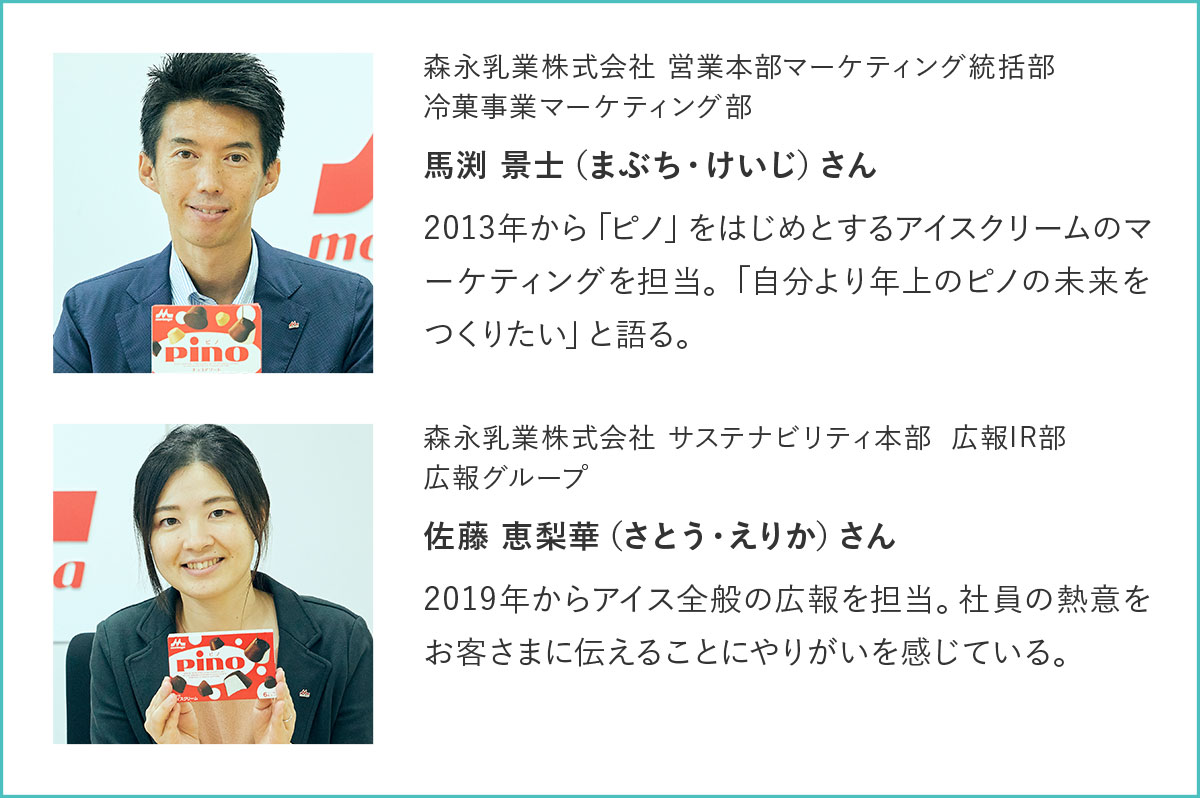

「アイスとチョコ8:2の黄金比はそのまま、変えるところは変える。攻めと守りの二軸両輪でやってきました」。同社にて『ピノ』を担当する馬渕景士さん、佐藤恵梨華さんに開発秘話やブランド戦略を伺った。

『ピノ』の工場は社員でもなかなか見られない

馬渕さん:

お陰さまで『ピノ』は全国のほとんどのコンビニエンスストアさまに置かせて頂いています。

私が『ピノ』のマーケティング担当になったのは2016年で、現在はブランド戦略であったり、新フレーバーの開発など『ピノ』全般に関わっています。

営業本部マーケティング統括部の馬渕景士さん

佐藤さん:

『ピノ』を含むアイス全般の広報を2019年から担当しています。馬渕の話が中心になるかと思いますが、時々補足でお答えさせていただきます。

サステナビリティ本部広報IR部の佐藤恵梨華さん

馬渕さん:

1970年代当時、日本で発売されていたのは「カップ」か「コーン」か「バー」アイスがほとんどでした。そんな中、「何か新しい活路はないか」と会社として模索していた時期。アイス先進国のアメリカへ視察に行き、現地で見かけた小粒サイズのアイスが『ピノ』のヒントになったと聞いています。

『ピノ』はバニラアイスをチョコでコーティングし、くちどけの良い一粒を追求したものですが、アイスとチョコは通常であれば溶けだす温度も違います。開発までに綿密な計算と相当の実験を繰り返していますね。

最終的に、通常より溶けやすいチョコを使用し、アイス8mlとチョコ2mlの「8:2」という黄金比を導き出しました。

『ピノ』初代パッケージ(手前)。現在までにデザインは10回リニューアル

同様に、『ピノ』の製造機械はイチから開発したものでして、工場ラインは今でも非公開です。開発に携わる部署以外は社員でも見たことがない人の方が多いですよ(笑)。

視察した感想ですか? 「45年前からこんな機械があったなんて!」とある種、感動を覚えるようなラインでしたね。

「変えすぎないで変えてきた」定番バニラの味

馬渕さん:

対外的にリニューアルを発表したのは2016年が最後ですが、以降も実は変えています。黄金比8:2はそのままに、コーティングチョコレートのカカオ等の配合を少し変えるとか、練乳を調整してバニラアイスのコクをより出すとか。

アイスだけを調整するとチョコとのバランスが崩れるので、アイスとチョコを組み合わせた全体のバランスで考えます。

ただし、45年間お客様に親しまれてきた味ですから、変えすぎてはいけません(笑)。実を言えば、私自身、比較しながら食べないとその差はわからないほど。何も考えずに食べた場合、変わったことに気づかないレベルだと思います。

どういった時にリニューアルをするか? ですが、『ピノ』は毎年、同じ項目でお客様調査を行っています。健康診断と一緒で、仮に「濃厚感が好き」のスコアが昨年に比べて下がっていたら、マーケティング部内で議論が始まります。その時点で売上に変化がなくても、先を見越して動くわけです。

チョコとアイスのバランスを考えながら味を変えている『ピノ』

お客さま相談室に寄せられた声から生まれた限定フレーバー

馬渕さん:

おっしゃる通りで、最初のターニングポイントは1992年のアソートパック発売です。発売から15年以上の間、『ピノ』は売上的には緩やかな右肩上がりで推移。

アソートの登場で「アーモンド味」と「チョコ」が加わり、家族や友人とシェアするシチュエーションも生まれました。この頃から売上は更なる右肩上がりで成長していますね。

なお、アソート発売以来、不動の人気は「アーモンド味」。こちら長くアソートでしか食べられなかったのですが、2020年に6個入り、期間限定フレーバー品の「やみつきアーモンド味」を販売しています。

佐藤さん:

アーモンド味の販売はお客さま相談室に寄せられた声も背景にあります。「アソートパックでしか食べられないの?」「単品販売はないの?」という声が3日に1度くらいの頻度で届いていたんですね(笑)。

「アーモンドの単品発売はお客様の声から」

馬渕さん:

実を言いますと、限定フレーバーの展開自体、「もっといろいろな味を食べてみたい」というお客様のニーズに応えたものでした。狙いのもう一つはアイス市場の活性化です。

当時、『ピノ』の人気は安定していたものの、1994年から2004年近辺はアイス市場が縮小した時代でした。アイスのヒット商品もあまり出ていませんでした。限定フレーバーで市場を少しでも賑やかにできればという意図もあったんですね。

以来、多い年で5~6品ほどの限定フレーバーを展開しています。その時々のトレンドであったり、ターゲットを絞り込んでの商品開発をしてきましたが、ヒットしたからといって定番化することはありません。

『ピノ』の定番はあくまでバニラ。ロングセラーのバニラに対し、「鮮度感を出す」「新しいお客様を開拓する」位置づけで、その辺りのすみ分けは意識してきましたね。

馬渕さん:

動き始めるのはだいたい発売の1年半から2年前です。ターゲットを想定し、コンセプトを固め、どういったフレーバーにするか。

スイーツをはじめ、さまざまなフード市場のトレンドを参考にしますが、「今が旬」の味だと商品化する頃にはブームが終わっている可能性もあって(笑)。「そろそろ来そうかな?」の絶妙なタイミングが望ましいです。なかなか難しいんですけどね。

マーケティング部で企画をブラッシュアップしていき、研究所にアイスのサンプルを作ってもらうのがだいたい発売の1年前。そこから試食を繰り返し、商品発売の半年前にはほぼ完成している流れです。

なお、サンプルは少ない時で2~3回、多い時で10回以上作ります。アイスですから「これは違うかな」というものでも、基本はおいしいです(笑)。「ターゲットに対しどのくらいの甘さでいくか」「今の時代にフィットしそうか」といった観点で味を微調整していきます。

新フレーバー開発には1年半~2年はかかるという

甘味やうま味など社内で味覚をトレーニング

馬渕さん:

役立ちますね。「もう少し甘みがあった方がいい」といっても、感じ方は人それぞれです。そんな時に味作りの基準になるものだと思います。

佐藤さん:

「風味パネルマイスター制度」といって「甘味・塩味・酸味・苦味・うま味」の5つの味覚にフォーカスした研修を行っているんですね。

大会形式で、普通に飲んだら気づかないくらい微量の「塩味」や「甘味」を水に足し、その中身を答えるというもの。研究所の社員を中心に味のスペシャリストを育成するために、2005年にスタートした取り組みです。

予選会の後に決勝大会もあって、3年連続で良い成績を収めた社員はグランドマイスターに認定されます。ただ、一度認定されたら「上がり」というものではなく、次の大会で降格もありえます(笑)。

おいしい商品を作ることももちろんですが、万一、味に問題が生じた場合でも社内で気づける体制を作る、それが大前提です。品質管理の面でも重視している制度ですね。

馬渕さん:

無色透明な水がズラリと並んでいて、それを一つずつ飲んで「これは酸味」「これは塩味」などと答えていくんです。訓練である程度まではわかるようになるものの、私は「うま味」が苦手で。苦味や酸味はともかく「うま味」のイメージって捉えづらいじゃないですか。

また、ミルクで実施する味覚訓練も難度が高いです。かなり舌が研ぎ澄まされていないとクリアできないですが、中には全問正解する人もいますね。

ちなみに、自分はいつも予選落ち組です(笑)。それでも開発していく上で、研究所との共通認識があるのとないのとではまったく違う。森永乳業の味作りの強みだとも感じていますね。

後編では、『ピノ』最大のピンチについてもお話していきます。