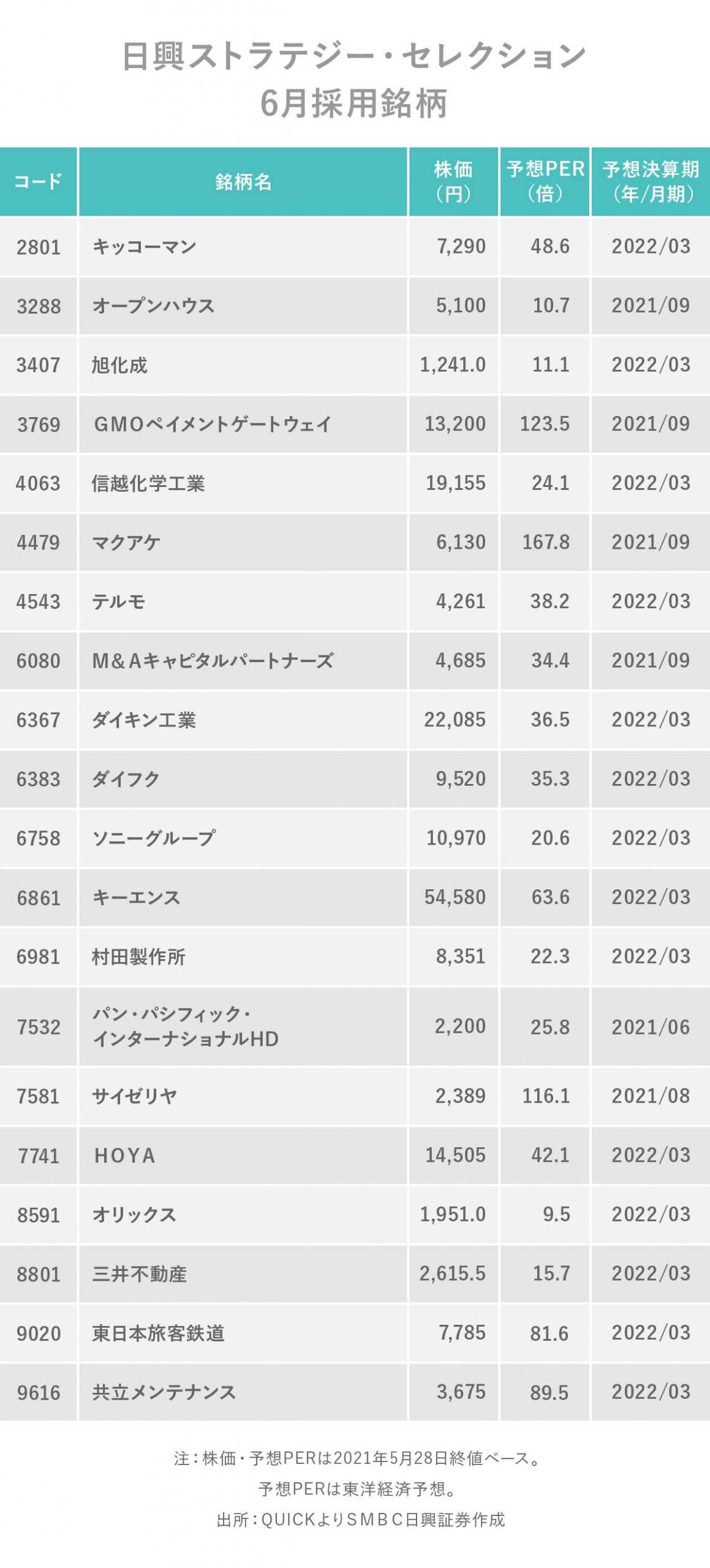

今の社会動向や投資環境をもとに旬な銘柄を毎月選定している「日興ストラテジー・セレクション」。6月号の新規採用銘柄はしょうゆメーカー最大手の「キッコーマン」です! キッコーマンの投資ポイントをチェックして、これからの銘柄選びの参考にしてはいかがでしょうか。

しょうゆを通して世界の人々に幸せを提供! 「キッコーマン」

今回仲間入りした「 キッコーマン 」は、日本の食文化に欠かせない「しょうゆ」のトップブランドです。しょうゆは日本の伝統調味料ですが、海外ではしょうゆが「KIKKOMAN」と呼ばれるほどで、多くの人に愛用されています。

同社は、海外ではまだしょうゆへの馴染みが薄かった1957年に米国へ進出。スーパーでしょうゆを肉につけて焼く試食デモンストレーションを行ったり、現地の家庭料理へ取り入れられるレシピを開発し、新聞などメディアを通じて発信。現地の食材や料理に合うしょうゆレシピを提案しました。

以来、しょうゆを通して「食文化の国際交流」を続け、今では100ヵ国以上の国々に供給しています。

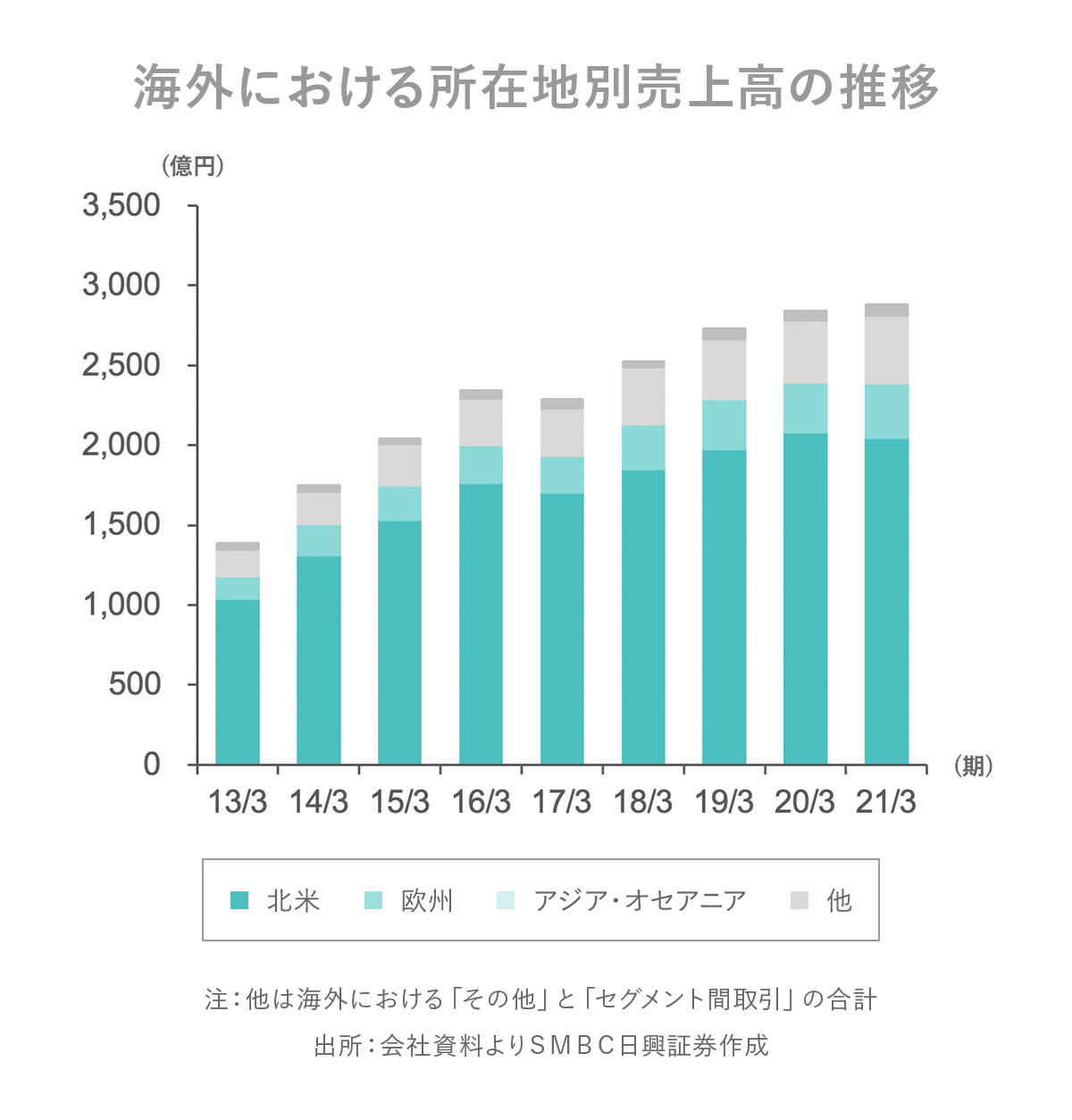

日本食ブームの追い風を受け、海外事業が順調に成長

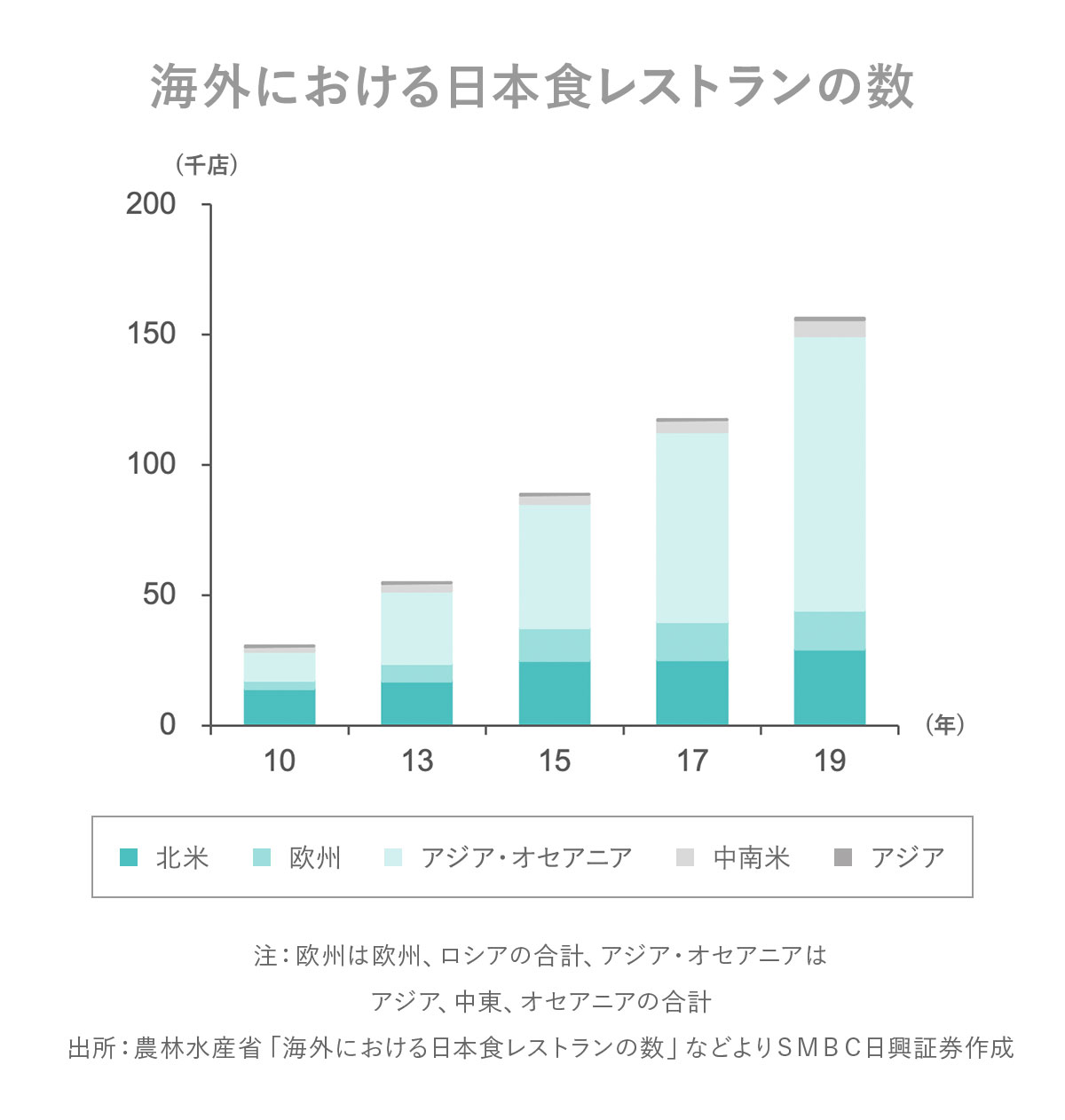

2013年に和食がユネスコ無形文化遺産へ登録されたことや、コロナ前まで訪日外国人が増加していたことを背景に、海外で日本料理を楽しむ人が増えています。

海外における日本食レストランの店舗数も年々増加しており、2013年時点では約5万4000店だったのが、2019年には約15万6000店と、6年間で約2.9倍に拡大しています。

日本料理に対して「ヘルシー」「安全・安心」「美しい」「高級・高品質」というプラスのイメージを持つ人も多く、日本料理は外国人が好む外国料理の1位に輝いています(JETRO(日本貿易振興機構)の調査/2014年3月)。

今では、米国の半分近い家庭にしょうゆが常備され、キッコーマンのしょうゆは6割近いシェアを占めます。普及した背景には、現地の消費者に寄り添う同社の連綿と続くイノベーション力も活かされています。

たとえば、定番のテリヤキソースも、肉食中心の米国人に1960年代にしょうゆを提案するなかで生み出した調味料のひとつです。

日本食ブームなど日本食市場拡大の追い風や、現地の食文化との融合を図る革新力で、順調に海外事業を成長させています。

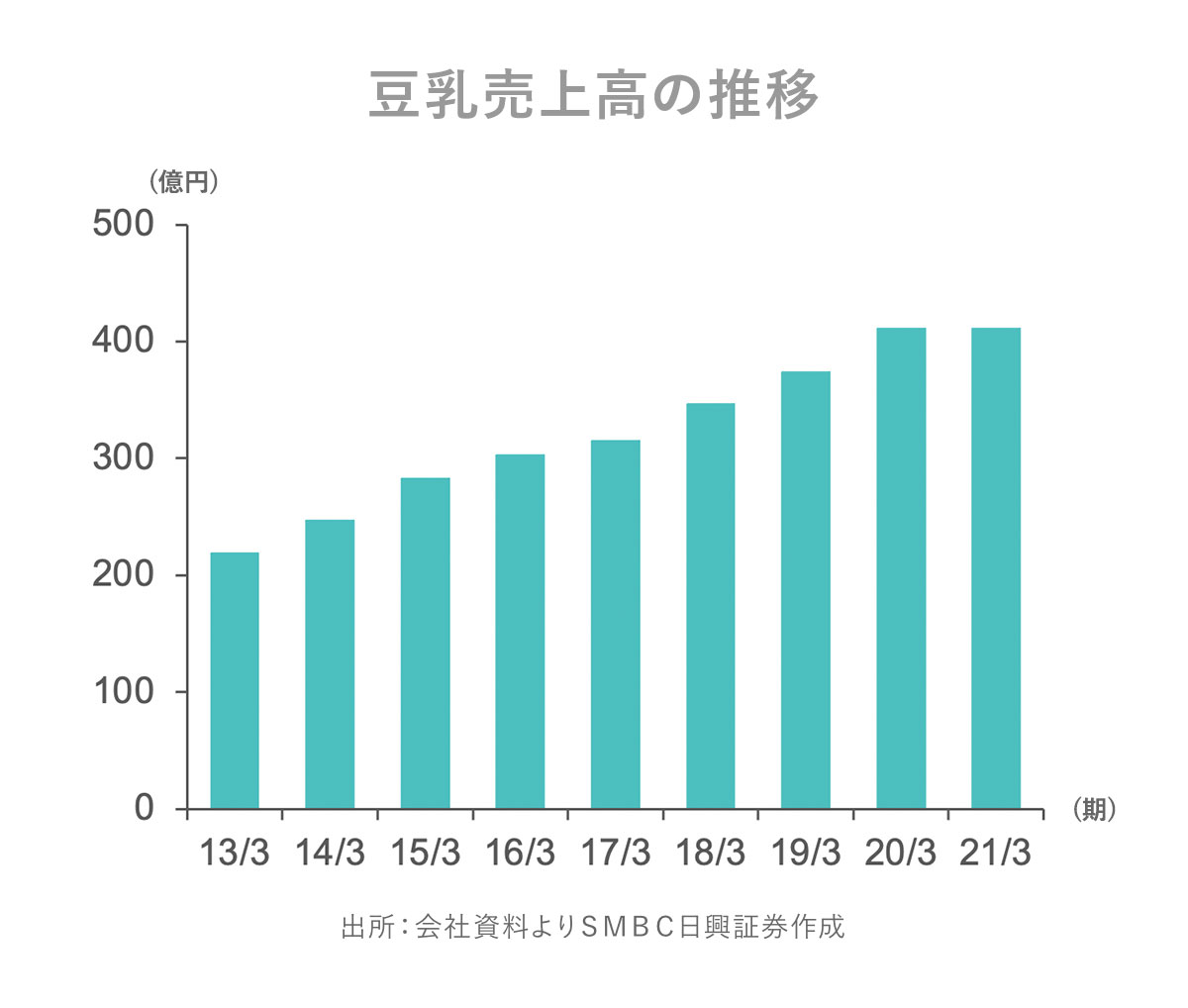

健康志向の高まりで、豆乳が国内の成長をけん引

国内事業において、成長のけん引役となっているのが、売上高の2割強(2021年3月期)を占めている豆乳です。

豆乳は良質なたんぱく質を多く含み、イソフラボンなど健康に効果のある栄養成分が豊富な食品として知られています。独特の癖のある風味から敬遠する人も少なくありませんでしたが、脱臭技術の確立などにより、最近では好んで食する人も増えています。

同社は「豆乳キャンペーン」を行ったり、また豆乳を使ったレシピを紹介しています。豆乳鍋、豆乳スープ、豆乳プリンなど様々な料理の素材としての豆乳活用も一般化してきています。

豆乳シェア51.0%(2019年)を有するトップ企業として、価格支配力などを強みに、豆乳の売上高は順調に拡大しています。コロナ禍の社会では「食で健康になる」ニーズも強く、豆乳需要の拡大はますます続くと考えられます。

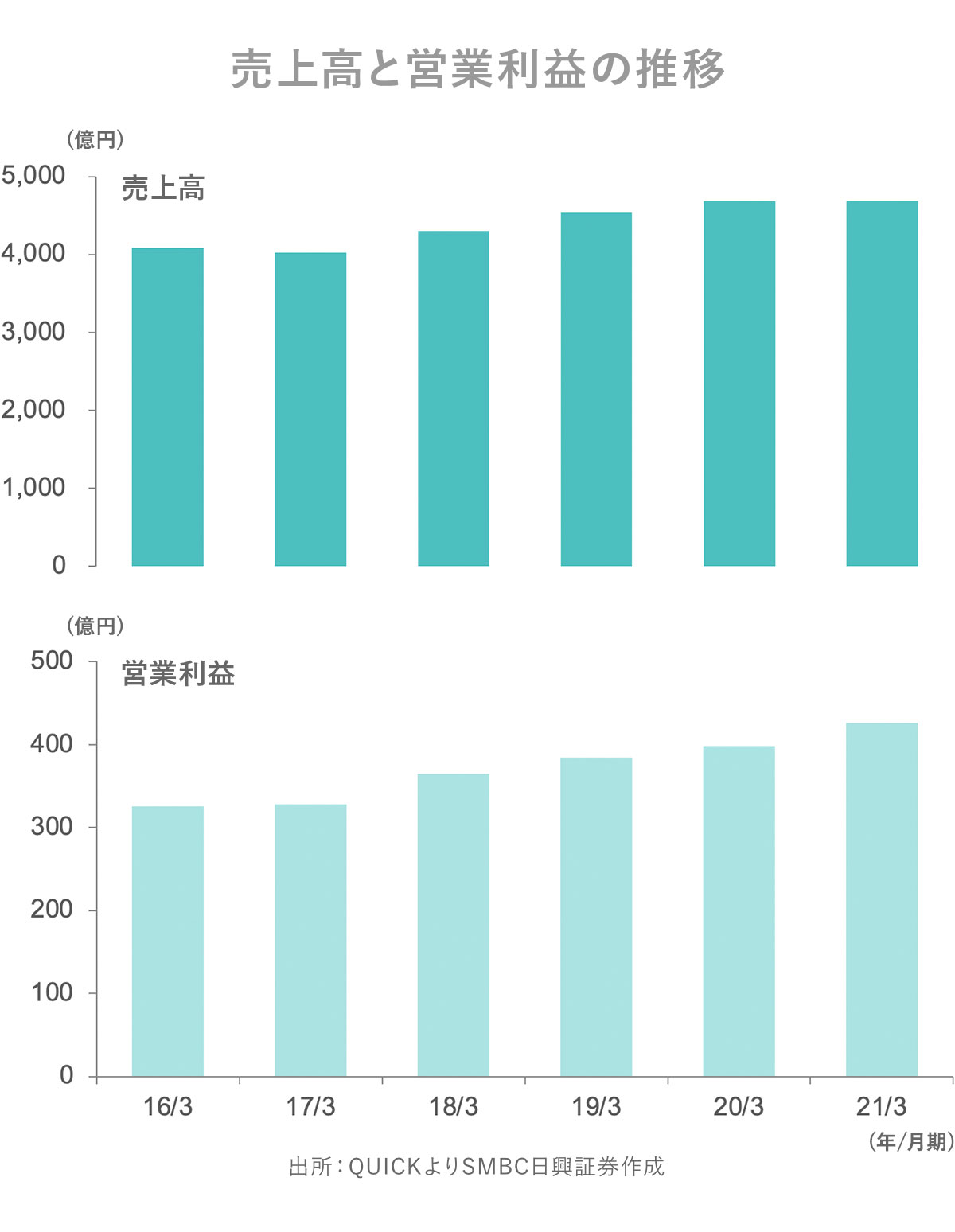

7期連続で最高益を更新!

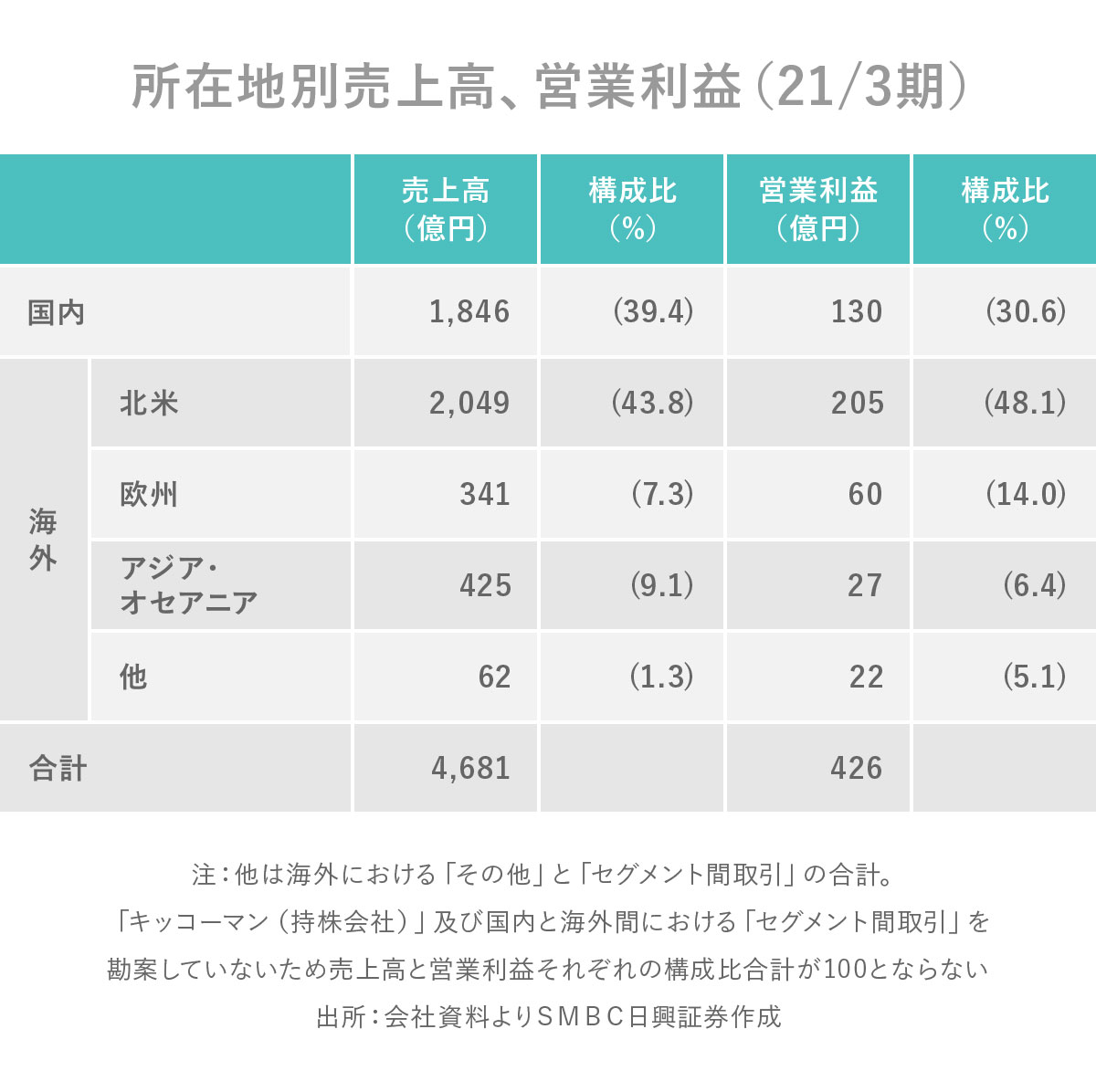

2021年3月期決算では、新型コロナ拡大の影響を受け、国内、海外ともに業務用しょうゆの売上が減少しています。しかし、海外では巣ごもり需要の高まりで家庭向けしょうゆが好調に推移し、業務用の減少を補いました。

それにより、海外事業は312億円(前期比10.6%増)の増益です。国内事業は130億円(同2.2%減)と減益となったものの、海外の好調な成績がカバーして、全体の営業利益は426億円(同7.0%増)。7期連続で最高益を更新しました。

海外ではコロナワクチンの接種が日本に先駆け進展しており、また日本でも今後ワクチン接種の進展で、人々の外食機会が再び増えることが予想されます。

業務用の需要が盛り返していくとみられ、市場予想では2022年3月期の営業利益は443億円(4.0%増)、2023年3月期は469億円(5.7%増)と、最高益更新を続ける見通しです。

より豊かで健康的な食生活へ貢献する同社に注目

日本はもちろん、世界100ヵ国以上の国々にしょうゆを提供している「キッコーマン」。世界中で高まる日本食ブームの追い風と、現地の消費者に寄り添うイノベーション力で、キッコーマンのしょうゆはグローバルスタンダードな調味料になりつつあります。

国内では、健康志向の高まりにより、豆乳の売上が成長をけん引しています。世界中の人々が食を通して健康で幸せに暮らせることを目指し、活躍し続ける同社を応援していきたいですね。

Zホールディングスは、LINEにおける個人情報の取り扱いについて総務省が行政指導を行い、同社は改善策を推進中であること、PayPay事業での先行投資負担が利益を圧迫することなどを考慮しました。また日本電産は、モータ原材料の価格高騰を受け、EV価格が高止まりして普及が遅れる懸念などが顕在化している点を考慮しました。