47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第14回は、古都としての面を持ちながら、ハイテク企業も多く抱える京都。この繁栄の礎には、日本初の水力発電をつくることで、全国に先がけて電気が普及したことがあります。明治時代の京都で、若者の可能性に期待した府知事と水力発電の可能性を見出した若者の物語をお届けします。

「トヨタ誕生は、ある条例がきっかけだった」を読む

琵琶湖と京都を結ぶ水路は古くからの夢だった

京都市は山に囲まれ、南側だけが開かれたすり鉢状の地形になっている。地図だけ見れば平坦な土地に見える。だが、例えば京都御所の標高は50メートルほどだが、京都駅付近では30メートルと、結構な傾斜を持っている。京都の街を北に向かって歩けば坂を登ることになる。

京都は海から遠いために、物資の流通には問題があった。東に山を越えれば琵琶湖という交易路はあったが、峠は険しく重い物資の輸送には不向きだった。そのため、東北や北陸、山陰の物資はすべて遠く下関を経て瀬戸内海、大阪経由で入ってきた。

もしも琵琶湖と京都が水路で繋がれば、東からの荷物や、東北、北陸の物産は敦賀経由で京へアクセスすることができる。古くからアイデアはあったが、大規模な土木工事を実現する技術がなかった。

京都市内でもかなりの傾斜がある

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

国家予算規模の大事業! 皇室・市民も味方につけて資金集め

幕末、明治維新によって京都の街は荒れ果てた。さらに首都が京都から東京へ遷都となり、天皇陛下はじめ関係者たちが去ってしまうと、京都の人口は3分の2ほどに減ってしまった。そんな明治14(1881)年に第3代京都府知事として赴任してきたのが北垣国道(きたがき くにみち)である。

北垣は但馬(兵庫県)の出身、刃(やいば)の中も切り抜けた幕末の志士(編集部注:幕末に国のために活躍した人物を指す)である。官軍として北越戦争(官軍と長岡藩の戦い)にも参加した。

北垣は荒廃した京都を見て、街を盛り返すには何か大きな事業が必要だと考えた。それが琵琶湖と京都を運河(水路)で結ぶ「琵琶湖疏水(びわこそすい)」の事業だった。古くからアイデアはあったが実現性が乏しかった事業である。

ところが技術的に困難だったトンネル掘削や水路開削も、この頃には西洋技術を導入した福島県の安積疏水が完成したことで実現性が増していた。

疏水ができれば琵琶湖方面との交通が盛んになり、水力(水車を使った動力)の利用も可能となって、繊維工業など新しい産業も興るだろうーー幕末の志士として新政府に顔が広い北垣は、事前調査の後、政府幹部の了承をとりつけ、皇室からも下賜金を賜ることになった。

この時北垣が出した見積もりが60万円。これは現代の価値で数千億円である。ところが政府が安全性や、流域隣県である滋賀県、大阪府への配慮等を勘案して出した見積もりは125万円(現在の価値で約1兆円)。これでは資金が足りない。

北垣は、分担金も必要だと京都市民を説得して回った。上から力で押しつけるのではなく、地道に語りかける北垣の誠実さに市民の心は動かされたという。京都市民は工事代金の不足分65万円の支払いを受け入れた。

22歳の技師に大事業を一任

北垣が琵琶湖疏水を計画していた頃、まだ工部大学校(現在の東京大学工学部の前身)の学生だった田辺朔郎(たなべ さくろう)は、卒業研究として京都まで調査旅行に赴くと、京都府庁でたまたま疏水工事の話を聞く。これに興味をもった田辺はそのまま調査に入り「琵琶湖疏水工事の計画」という論文を書きあげた。

北垣は、田辺を卒業と同時に京都府に雇い入れた。そして、この弱冠22歳の大学を卒業したての技師に、琵琶湖疏水工事の全てを任せてしまったのである。因みにこの時の田辺の論文は、数十年後に欧州の学術誌で高く再評価されることになる。

疏水、すなわちトンネルも含む運河建設の主要な目的は、琵琶湖から京都までの水運であり灌漑(かんがい)用水の確保である。それに加え、琵琶湖の水面標高は84メートルあり、京都とは40メートル近くの落差があることから水力の利用も考えられた。水力によって水車を回してその動力で製粉したり織機などを動かすのである。

こうして疏水の建設は1885年に着工された。限られた資金を節約するため、また何とか自分達でやりたいと高給の外国人技師は雇わずに、日本人だけの手によって工事が始まった。

米国で「水車でなく水力発電の時代」を確信

1888年に北垣は、主任技師の田辺朔郎を米国へ見学に行かせた。目的は運河(水運)の運営と水力の利用である。ところが当地では交通機関としての運河はすでに時代遅れで、運河に代わって蒸気機関車による鉄道が主力となる時代に入っていた。これを見た田辺は落胆した。京都でも滋賀県との間で鉄道は開通していたからである。

一方で、ボストンではちょうど市街地の馬車鉄道に代わって路面電車が導入されるところだった。技術の進んでいた米国でさえ、発電機が発明され電気の時代が始まる頃であった。

滞米中にコロラド州アスペンの水力発電所建設の見学にも訪れた田辺は、水力発電の可能性を目にする。琵琶湖疏水の価値を高めるためには、当初想定していた水車を使った水力ではなく、水面の落差を利用した水力発電所を設けて電気を作るべきだと確信し、日本へと帰った。

日本初の水力発電で、電灯がともり電車が走る

ところが琵琶湖疏水は、北垣が関係者を口説いてやっと始めた、いわば国家事業である。許可ももらっているし予算の制約もある。また当時は発電所の価値も理解されづらかった。

しかし田辺は、このまま疏水が完成しても運河としての価値は長くは続かないと、変更を渋る北垣や関係者をなんとか説得。発電所の建設にこぎつけた。

かくして疏水は1890年に開通し、1891年には日本初の水力発電所となる蹴上(けあげ)発電所が稼働したのである。京都には全国に先駆けて石油ランプに代わって電灯がともり、1895年にはその電気を使って、これも日本初の電車となる京都市電が開通した。

京都は電気という日本でも最も先進技術を取り入れた街となり、今日の「 島津製作所 」や「 京セラ 」「 村田製作所 」「 任天堂 」「 日本電産 」など、ハイテク企業が並ぶ京都繁栄の礎を築いたのである。

さて、この話を振り返って思うことは、

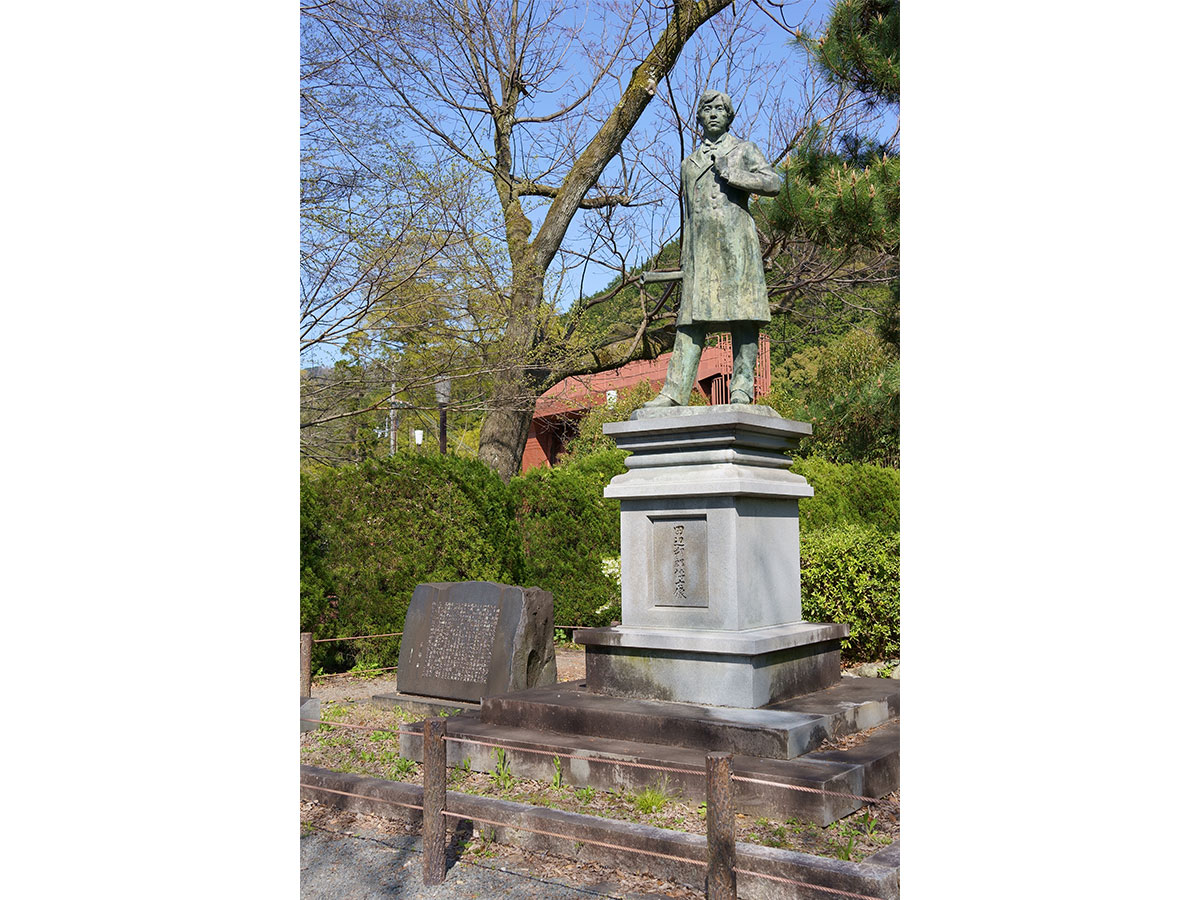

蹴上にある田辺朔郎の銅像

京都のおすすめ観光スポット&グルメ

鉄道との競合で、疏水の運河としての物流の機能は昭和26(1951)年を最後にすでに失われ、舟運は途絶えた。が、関係者による努力で試行錯誤を繰り返し、2018年の春から観光資源として大津、蹴上間でクルーズが再開している。

これは定員12名の小舟による運航で、春は桜に新緑、夏は涼み、秋は紅葉と、どの季節でも見所満載である。

舟から四季それぞれの景色が楽しめる

疏水上流の蹴上船溜と下流の南禅寺船溜の間には約36mの高低差がある。このため設置されたのがインクライン(傾斜鉄道)という舟用のケーブルカーである。これで疏水を行き交う舟を鴨川の標高まで運んでいた。現在実働はしていないがインクラインの線路跡が遺されている。

蹴上インクラインに遺る、舟を載せる台車

また蹴上船溜から水路に沿っていけば、南禅寺の水路閣に辿り着く道もある。その昔、福澤諭吉は「南禅寺にこんな無粋な構造物を作りおって」と怒ったそうだが、今では南禅寺の歴史の一部として美しい姿を見せている。最近では着物カップルのインスタスポット化しており、天気の良い休日は列をなしている。

これほど美しい疏水を巡る船旅は世界でも珍しい、文句無しのお奨めである。

インスタスポットにもなっている南禅寺水路閣

文化と伝統の街であり大都市でもある京都には、祇園の高級割烹から立ち食いうどんまで銘店は数あるが、今回はうどん・ソバの「たぬき」を紹介したい。

東京で「たぬき」と言えばたぬきソバ、温かい蕎麦に天玉をのせたもの。これは、天ぷらだと思ったら天玉でたぬきにだまされたという意味と、あるいは天ぷらの種抜き(たねぬき)からきたものという説もある。いずれにせよ天玉がのってくる。

これが大阪では、最近は東京の文化の影響で少し変化しているが、うどん屋や街の食堂で「たぬき」と注文すると、油揚げがのった温かいソバが出てくる。卵とじとかキツネではうどんなのだが、「たぬき」と言えばうどんではなくソバがデフォルトになる。これもやっぱり「うどんだと思ったらソバだった、たぬきにだまされた」と私は教わった。

ところが、京都に行くとまた違う。まず、京都のきつねうどんは、他の地域でよく見るように甘く炊いた油揚がドーンとのっているのではなく、刻んだ油揚げと九条ネギがのっている。そして京都のたぬきはこれを餡かけにしたうどんなのだ。東京や大阪のたぬきそばとはまったく違う。生姜を入れた餡かけうどんは身体が暖まる。寒い京都ならではのうどんなのかも知れない。