本記事では、“自分でESG銘柄を見つけ出す”という点に着目して、フロッギー読者のみなさんに、その考え方の例をお伝えします。

1.ESGには”攻め”と”守り”がある

ESGには、”攻め”の側面と”守り”の側面があると言われています。

”攻め”とは、ESGを軸にした企業成長の実現などを指します。

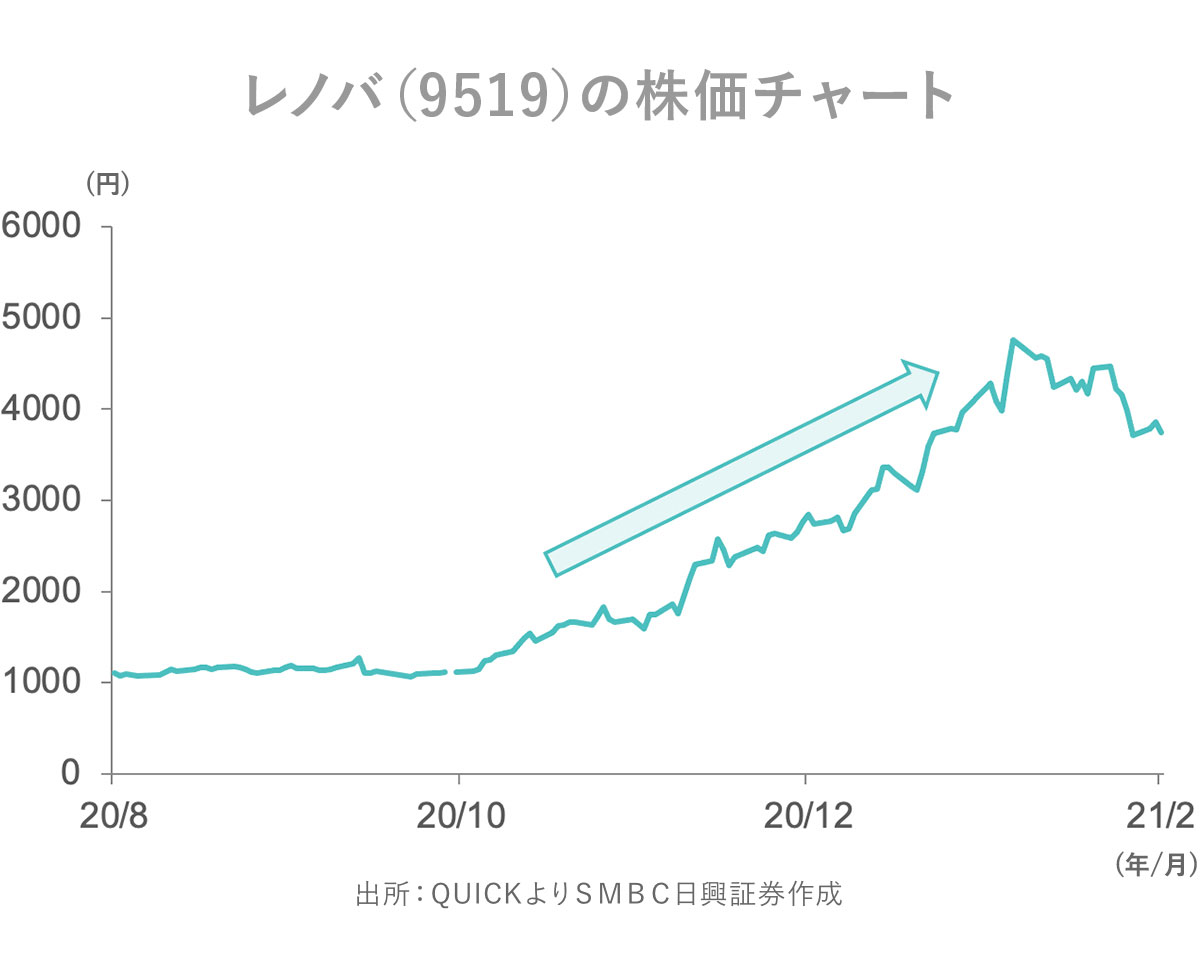

2020年10月26日、菅義偉総理は所信表明演説にて、2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言しました。

それを受け、再生可能エネルギー発電施設の開発や事業運営を担っている「 レノバ 」の株が上昇しました。これは、“攻め”の観点からレノバの事業が伸びると投資家に期待された結果と言えるでしょう。

”守り”とは、ESGの観点に基づいて、社会課題にかかるリスクからの回避を目指す動きを指します。

例えば今着ている服、食べようとしている食品、使おうとしている化粧品などは、原材料の生産までさかのぼると、環境破壊や違法な労働がなされている製品であるかもしれません。そのような製品を使い続ければ、例えば地球温暖化が進んで、今後思うように原材料が取れなくなってしまうことだってありえます。

ESGの重要性やコンプライアンスが叫ばれる今、こうしたESGの攻めと守りの両面を認識することが、企業にとって重要になっています。対策をとっている企業とそうでない企業とでは、評判面や、安定的に原材料を確保していく上で今後、差が生じていくことが考えられます。

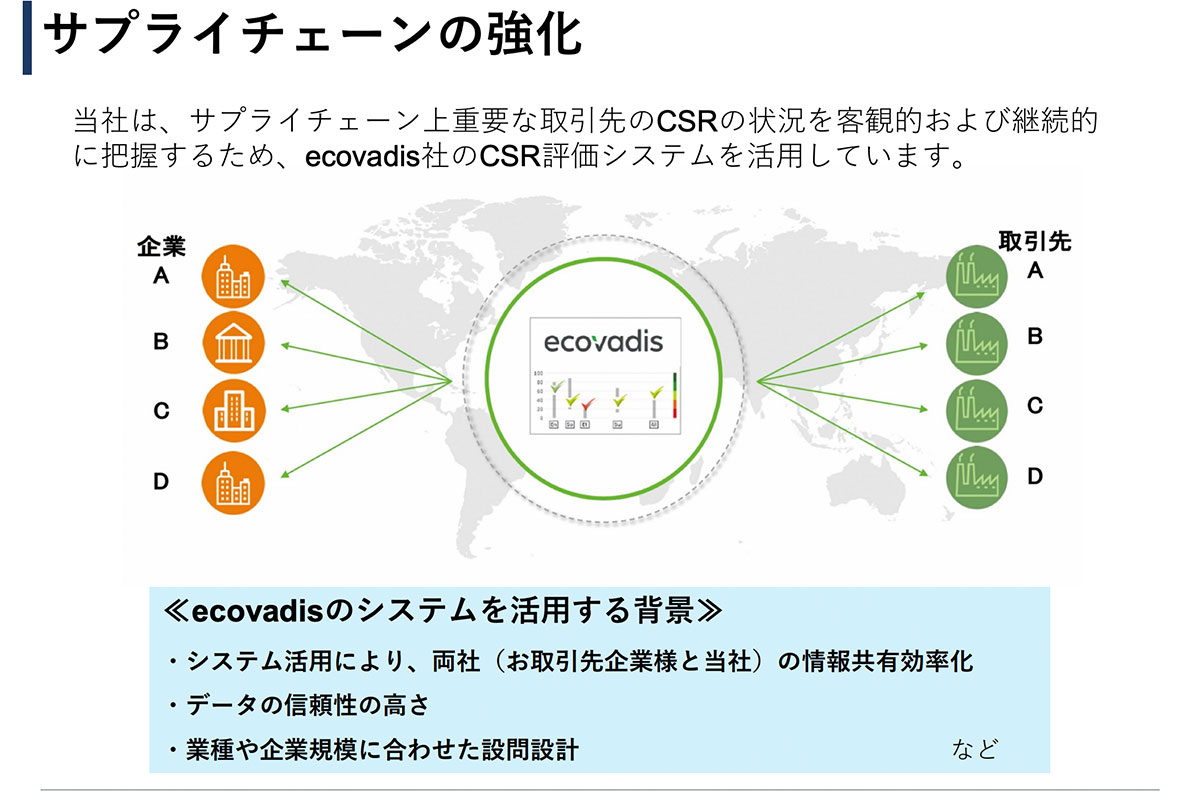

「 小野薬品工業 」は、重要な取引先についてESG評価機関を用いた調査を導入しています。

環境や労働と人権、倫理、持続可能な調達への取り組みといった点で評価し、社内基準を用いた確認と対話を行うことで、サプライチェーン上のリスクを抑えようとしています。

小野薬品工業 ESG説明会資料より

2.見極めのポイントは大きく3つ!

ESGに関して攻めや守りの観点を持ち、しっかりと取り組んでいる企業を見極めるためのポイントとしては、大きく3つあります。

②“ゴールからの逆算”という形で、ESGの目標が設定されている

③目標を達成するための過程や現状について、きちんと公表されている

二酸化炭素の削減、廃プラスチックの削減、医療と福祉の充実など、ESGに関連する問題は数多く存在しています。当然企業にとっても、“攻め”と“守り”の観点からアプローチすべき優先順位は異なってきます。

そのうえで、企業を導くトップを中心に体制が整えられ、優先順位がつけられているということは、ESGに取り組むうえで欠かせない第一歩となります。

取り組むべき課題が決まってくると、今度は目標の設定が求められます。例えば、単純に二酸化炭素の排出を削減するだけではなく、これを意味のあるものとすることが大切です。

自社が二酸化炭素の排出を削減し、2050年に脱炭素社会を実現していくにはどのような計画を立てる必要があるか、といった“ゴールからの逆算”で立てられた目標は、よい目標と言えるでしょう。

目標を立てた以上、その達成に向けて力を尽くしていく必要があります。こうした目標を達成するための過程や状況をきちんと公表している企業は、ESGの観点から優れた取り組みをしている企業ということができるでしょう。

3.具体例:変化に直面するトヨタ自動車

自動車業界は、ESGの観点からすると、現在大きな変革に直面しています。電気自動車の台頭、自動運転の実用化の兆し、一家に1台マイカーという時代からの変化や、未だ起こる交通事故など、挙げればきりがありません。

こうした変化に直面する自動車業界の筆頭であり、またESGの観点でも積極的な対応を進めていることで知られる「 トヨタ自動車 」を例に、先ほどの3つのポイントを見ていきましょう。

トヨタ自動車のアニュアルレポートを読むとまず最初に目に入るのが、”CASE”と銘打たれた、豊田章男社長からのメッセージです。それは時代の変化に向けた、企業としてのビジネスモデルの転換に関するメッセージです。

CASEとは”Connected(接続された)”、”Automated(自動化された)”、”Shared(共有された)”、”Electric(電動化)”の4つの頭文字を繋げた造語です。豊田社長は、”「コネクティッド・シティ」の発想で考えた時、これからの時代、トヨタ単独、クルマ単体では生きていけません”とまで述べています。

トヨタ自動車は、こうした「コネクティッド・シティ」の発想を具現化すべく、Woven City(ウーブン・シティ)という未来都市の建設を進めています。Woven Cityでは、AI、パーソナルモビリティ、ロボット等の実証実験が行われる予定です。

このWoven Cityの取り組みに向けては、組織体制の再編が行われ、それぞれのリーダーからのメッセージはプロモーションビデオ形式で公表されています。またCASEで意識すべき各分野について、担当役員が割り当てられた体制図も公表されています。

以上より、トヨタ自動車のWoven City計画に関して、ポイント①は満たされているといってよいでしょう。

トヨタ公式ホームぺージより

ポイント②については、Woven Cityを中心的に進める企業である”Woven Planet HD(ウーブンプラネットホールディングス)”のCEO、カフナー氏が以下のように述べています。

「スマート・モビリティの新しい未来を創造するすべての技術が社内にあるわけではありません。素晴らしいアイデアを持っている発明家の方々と協力する必要があります。Woven Cityは、イノベーターや発明家の方々とともに新しい技術を開発し、実証したりすることで、新しい価値を生み出すことができる場所です」

つまり、トヨタ自動車は未来を見据えてイノベーターや発明家と新しい技術を開発していく必要性を痛感している。Woven Cityは、開発と実証を行う場を整えようというビジョンに基づいて計画を進めている、と理解することができます。

また2050年に向けて、”トヨタ環境チャレンジ2050”が掲げられています。2050年に向けた新車の二酸化炭素排出量の大幅削減など6つの目標を掲げ、取り組みを進めている様子を知ることがきます。

以上より、トヨタ自動車はポイント②も意識していると言えそうです。

トヨタ公式ホームページより

Woven Cityは、2/23(富士山の日)に建設が始まったことが明らかにされています。

ポイント③についてはトヨタイムズやトヨタグループの報告書等を通じて今後発信されることが期待されます。

自動車業界は、米テスラ社などの躍進もあってESGがより強く意識されている業界です。自動車業界以外でも、それぞれの業界を取り巻く状況によって、企業の取り組みや打ち出し方の程度は様々です。

今投資している銘柄や、今後投資を考える銘柄に関するESGの情報を3つのポイントから読み解いていくことで、この先企業がどういった取り組みをしようとしているのか知るヒントになるでしょう。

4.統合報告書は企業のESGの取組を見極めるうえでのキーパーツ

ESGの観点における企業の取り組みは、一般的に“統合報告書”、“アニュアルレポート”、“サステナビリティ報告書”、”ESG説明会”などと題された資料にまとめられています。

上記のポイントを見極めていくうえで、読んでおいて損はないコンテンツでしょう。今後投資を迷う銘柄が現れた際には、統合報告書などを通じて各企業のESGの取組を3つのポイントから分析してみましょう。

こうした分析がまさに“ESG投資”であり、実際にその銘柄に投資してみるべきか否か、大きなヒントがそこに隠れています。

5.機関投資家はESG投資で何をしているのか

ESG投資家として名前が挙がりやすいのは、海外の機関投資家です。第1回で述べたように、海外投資家の中には従来の分析を強化し、いままではとらえられなかったような潜在的なリスクや投資機会を獲得するために、ESGへの取り組みを進めている投資家が数多くいます。

例えば、フランスのAXA Invest Managers(アクサ・インベストメント・マネージャーズ)はESGに熱心な投資家として知られています。

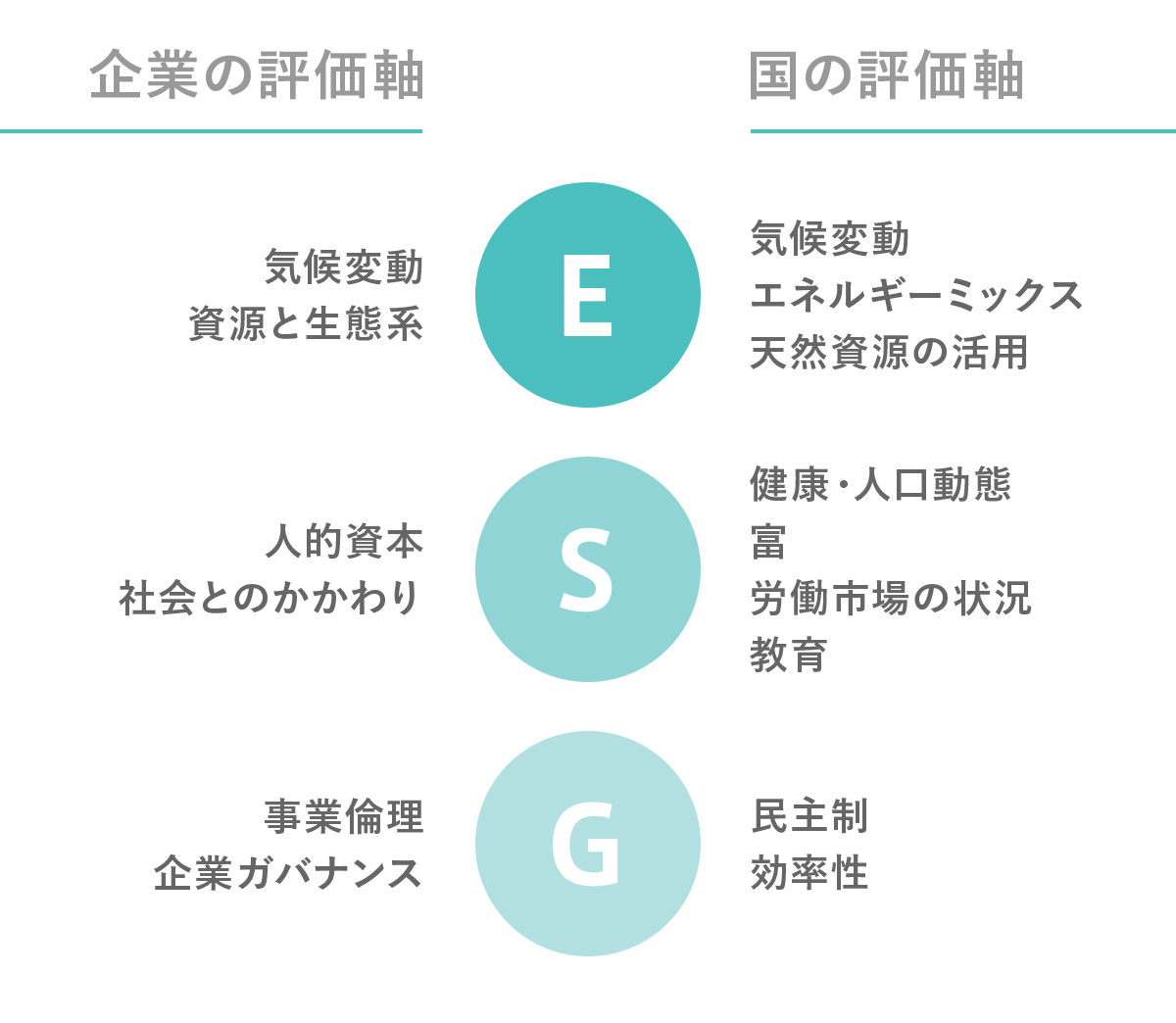

彼らは従来の投資判断に加え、気候変動や生態系、人材など、企業に対する6つの評価軸、国に対する9つの評価軸を設定しているほか、石炭やタールサンド(油砂)の生産企業、たばこ、防衛、外部ESG評価の低い企業などを投資対象から除外するといった行動をとっています。

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社ホームページ「責任投資(RI)」を参考にSMBC日興証券で作成

こういった手法は、多くの機関投資家が採用している手法です。このように、SDGsなどをヒントに今後伸びると思うテーマを設定し、その領域で優れた取り組みを行う企業へ投資をしていくというアプローチは有効な選択肢の一つです。

さて、3回にわたった本連載。

第1回では、SDGs実現に向けた企業の取り組みは今や巨大なマーケットになりつつあり、社会貢献が儲からないという概念が過去のものになりつつあることを紹介しました。

第2回では、ESG投資のパフォーマンスに関するデータは結論が出ていないものの、社会が向かう方向と一致した取り組みをしている企業は、長期的に成長しやすいという点をご紹介しました。

第3回では、ESGへの取り組みに熱心な企業を見つけ出す方法として、ESGの攻めと守りや、ゴールからの逆算での目標設定、目標を達成するための過程や現状に対する情報開示があることなどを着眼点として紹介しました。

日興フロッギーの読者の皆さまも、企業への投資を考える際、これまでの視点に加えて、ぜひESGの視点も取り入れてみてください。こうした取り組みの積み重ねが、環境の改善や社会課題の解決、そしてリターンの両立につながっていくことと思います。