知っているようで、実はよくわかっていない「為替(かわせ)」の仕組み。前編では、為替(外国為替)と私たちの生活の関係について見てきました。後編では、為替が資産形成にどのような影響を与えるのかを考えていきます。

「為替とは? 円高・円安ってどういうこと?」を読む

為替の変化は「投資」にも影響大

為替は、私たち日本人が海外のモノやサービスを購入するときに必ずついて回るものです。前編で見てきたように、円高になれば海外の製品などを安く買えますが、円安になると高くなってしまいます。

日本は食料品や洋服などの日用品、天然資源やエネルギーなど、多くのものを輸入に頼っているので、為替変動は私たちの生活に大きな関わりがあります。

これは資産形成でも同じことが言えます。私たちは投資信託などを活用することで、海外の株式、債券、不動産などへ手軽に投資することができます。米国株のように、長期にわたって成長を続けている資産に投資できることは大きな魅力ですが、実はここでも為替が関わってきます。

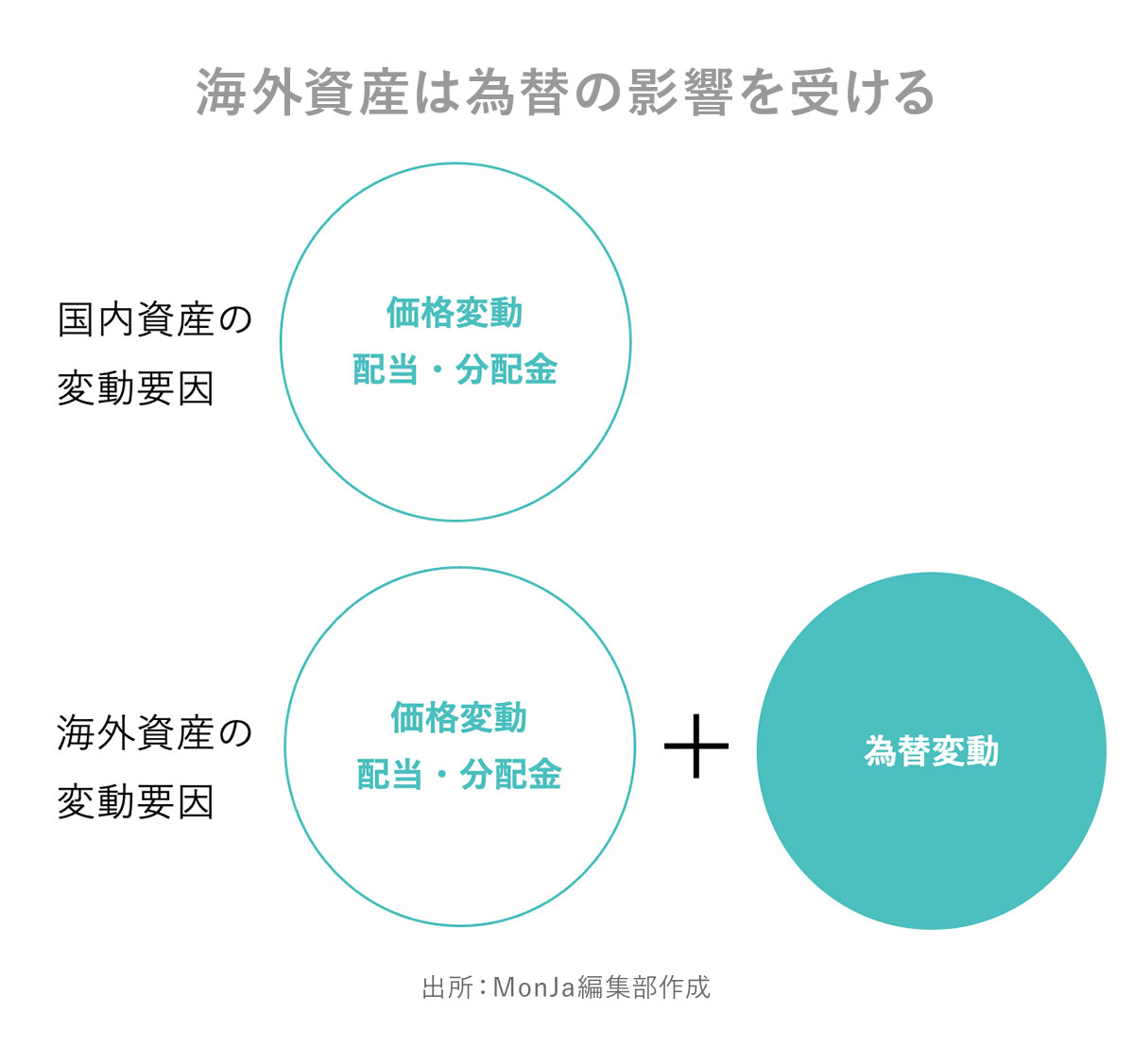

日本円で海外の株式などに投資するとき、評価額が変動する要因は主に2つあります。資産そのものの価格や配当・分配金の変動、そして為替変動です。

ちなみに国内資産の値動きは、為替変動の影響を直接受けることはありません(ただし、個別銘柄について「円安のため海外での売上が伸びて株価が上がった」など、間接的に影響を受けることはあります)。

国内外の資産の主な変動要因

たとえば、日米それぞれの株価指数への連動を目指す投資信託を買ったとします。日本の株価指数が10%上昇すれば、指数に連動する投資信託の価格も連動して10%ほど上昇します(手数料などは考慮しません。以下同じ)。

しかし、米国の株価指数が10%上昇しても、投資信託が円建ての場合、価格は必ずしも10%上がるとは限りません。それは、為替変動の影響があるからです。

「為替ヘッジ」で為替変動の影響を軽減できる

為替レートは、いろいろな要因が複雑にからみ合いながら動きます。これから円高になるか、あるいは円安になるかは、プロの投資家でも正確に予測できないほど難しいものです。「来年は円安ドル高になりそうだから、米国の株式に投資しよう」と思っても、なかなか狙いどおりにならないのが投資の世界です。

実は、海外の株式や債券などに投資する投資信託やETFの中には、値動きの2つの要因のうち、為替変動の影響を抑える機能を持つものもあります。この仕組みのことを「為替ヘッジ」といいます。

為替ヘッジを行う投資信託を選べば、円高か円安かを気にする必要がほとんどなくなり、投資対象となる市場の値動きのみ見ればよくなります。

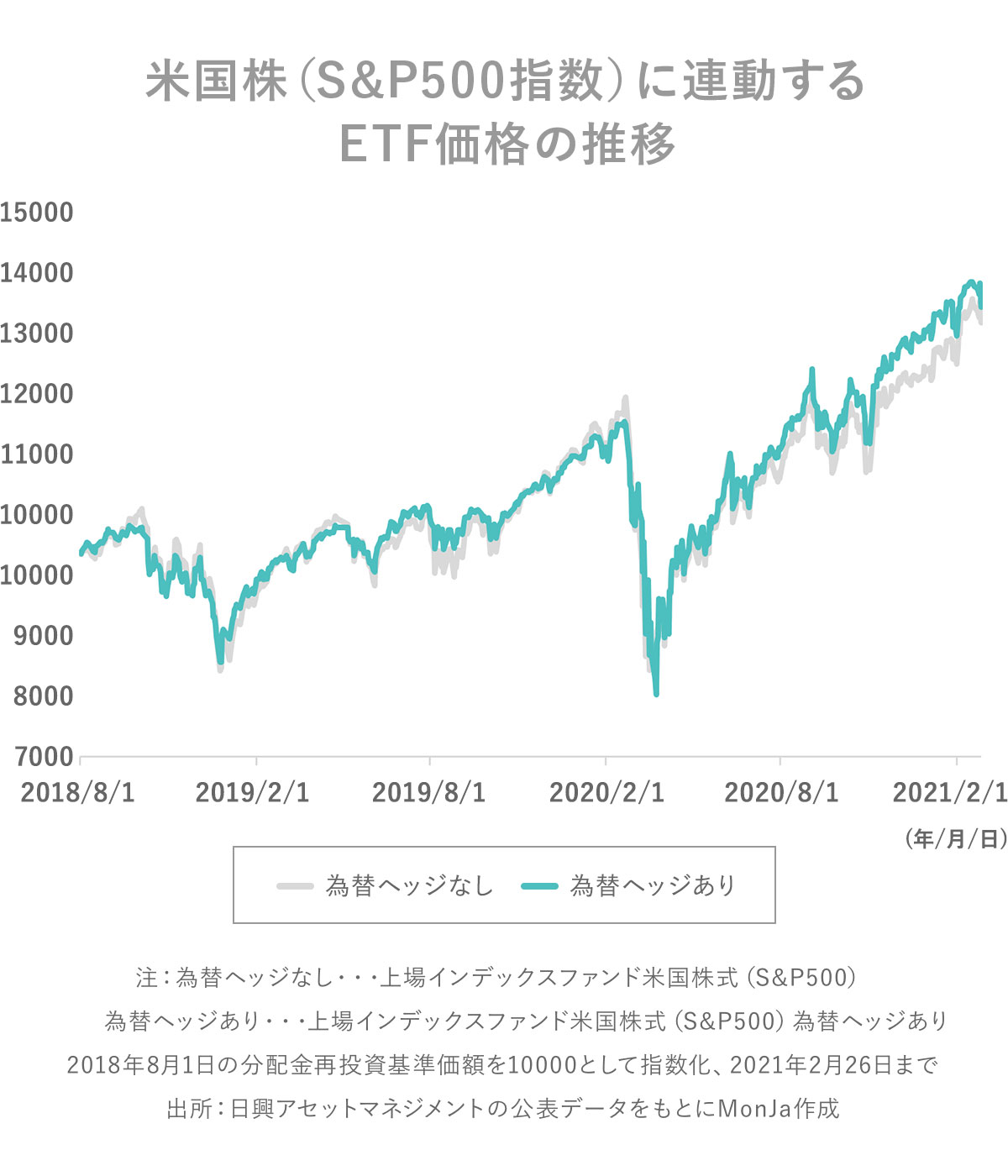

具体的なETFを例に見てみましょう。まずは、米国株式市場の代表的な株価指数である「S&P500」に連動する、為替ヘッジあり・なしのETFの値動きを比較してみます。

同じ株価指数への連動を目指すETFであっても、為替ヘッジの有無で、基準価額(投資信託の値段のこと)の動きがやや異なることがわかります。とはいえ、近年の米国の株価はドル・円の為替と同じ方向に動きやすい傾向があったため、上記の期間においては為替ヘッジの効果はそれほど大きく出ませんでした。

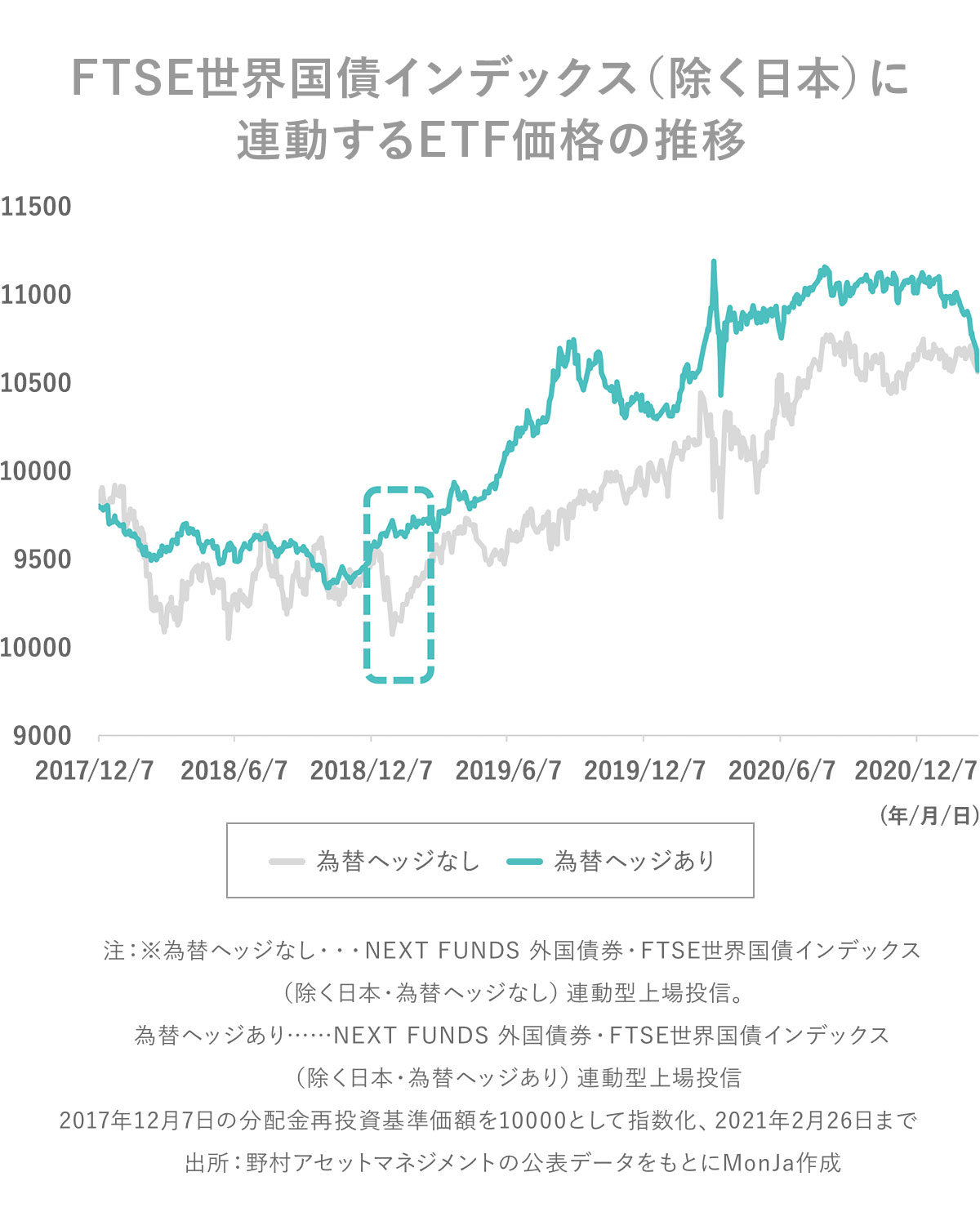

それでは、債券価格に連動するETFではどうでしょうか?

「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」とは、その名のとおり日本を除いた先進国国債の価格を指数化したものです。こちらは先ほどの米国株式と異なり、為替ヘッジの有無で基準価額に大きな差が生じています。

為替ヘッジの効果がわかりやすく表れたのが、2019年1月頃の基準価額の変化です。為替ヘッジなしの方は大きく落ち込んでいるのに、為替ヘッジありはわずかな価格変動に抑えられています。

実は、2019年1月はドル・円の為替レートが1日で4円(約4%)も動いたほど、為替変動が激しい時期でした。為替ヘッジの仕組みが、ETFの急落を防いだと考えることができます。

ただし、為替ヘッジありの投資信託やETFを選ぶときに注意すべきことがあります。それは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差である「ヘッジコスト」です。

為替ヘッジありの投資信託やETFを選べば、為替変動の影響を抑えられる代わりに、ヘッジコストがかかって利益が少し目減りする可能性があります。

「為替に投資する」という方法もある

ここまで、海外の資産を対象とした投資信託などを扱ううえで重要な為替変動と為替ヘッジについて説明してきました。一方で、為替変動そのものを投資対象とする方法もあります。

たとえば外貨預金。主に銀行が取り扱っている商品で、「円と外貨を交換して、外貨で預金する」という単純な仕組みです。通常は、日本より高い預金金利を期待して運用するものですが、為替が円安に動いたときに外貨を日本円に戻して、為替変動による利益(為替差益)を得るという使い方もあります。

証券会社でも、外貨預金に似た商品として「外貨建てMMF」を扱っています。外貨建てMMFは投資信託の一種で、安全性が特に高いとされる外国の国債や地方債などを投資対象としていますが、値動きはきわめて小さく、現地通貨の基準で元本割れが起きることはまれです。一般に、同じ通貨の外貨預金と比べて高い金利が期待できます。

このほか、「FX(外国為替証拠金取引)」という商品を取り扱う証券会社もあります。FXは外貨預金とは異なり、外貨そのものを保有せず、通貨の売買で生じる差額のみをやり取りするという特殊な取引です。FXはどちらかというと投資の中上級者向けの商品といえるでしょう。

・海外の株式や債券などを対象とする投資信託・ETFに投資する場合、その値動きは為替変動の影響を受ける

・為替変動の影響を抑える方法に「為替ヘッジ」がある。為替ヘッジありの投資信託・ETFを運用する際は、投資対象となる市場の値動きのみ見ていれば良いが、「ヘッジコスト」には注意が必要

・為替変動そのものを投資対象とする方法として、外貨預金、外貨建てMMF、FX(外国為替証拠金取引)がある