47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

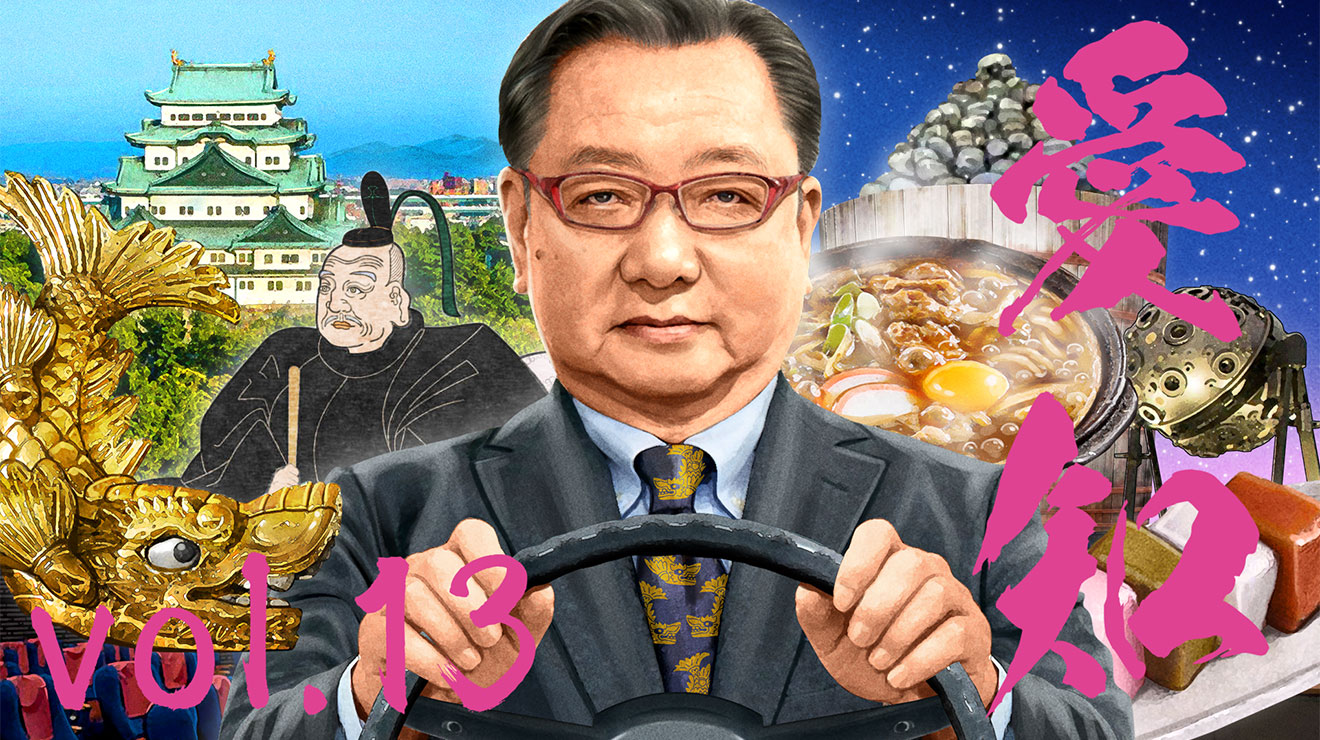

第13回は愛知県。トヨタ自動車のおひざ元です。トヨタは、創業者の父が自動織機を発明したことから始まりました。のちの「世界のトヨタ」を生みだすことになる、あくなき向上心は圧巻です。

「『義侠の相場師』が命懸けで残したもの」を読む

名古屋発展の土台は家康が作った堀川

旅人にとって名古屋の地形は、遠くに山をのぞむこともあり、どうしても平坦な土地のイメージが強い。

だが地形図をよく見ると、名古屋市は東部の丘陵地、中央部の台地、北・西・南部の沖積地と大きく3つの地形からなっていることがわかる。

金のシャチホコで有名な名古屋城は、この中央部の台地の眺めの良い北西の端に建設されたものだ。

御三家のひとつである尾張徳川家の城、名古屋城は、関ヶ原の戦いの後、征夷大将軍になった徳川家康が有力大名に普請(城の堀を掘ったり、石垣を作ったりする土木工事を行うこと)を分担させた。

その際、重量物である石垣の石や木材などの資材を運搬するために、伊勢湾から堀川という運河を掘った。担当したのは豊臣恩顧の有力大名、福島正則だった。この時はまだ豊臣秀頼(秀吉の子)が大坂(大阪)城にいたから、福島の心境は複雑だったに違いない。

尾張藩は木曽山中に森林を所有していた。伐採された木材は木曽川を下っていったん伊勢湾まで運び込まれ、今度は堀川を上って名古屋方面へと向かい、城や街の建設資材となった。堀川の川沿いに今でも木挽(こびき・製材屋)町通りや材木町(現・錦1丁目)などの名が残っているのは、この辺りで木材が板や角材などに加工されたからだ。このように名古屋城のみならず、その後の名古屋の街もこの堀川によって築かれたといえるだろう。

城下町の名古屋では古い商人街が堀川沿いにあるように、商業も堀川という交通インフラを中心に発展を遂げた。明治に入ると焼き物を出荷するために瀬戸から名古屋まで瀬戸電鉄(現・名鉄瀬戸線)が敷設された。

この電車は当時既に密集した市街地に空地がなく名古屋城の外堀の中を走っていたので、お堀電車と呼ばれて親しまれていた(昭和51年に廃止)。瀬戸物は電車で堀川端まで運ばれ、堀川から日本全国、世界へと出荷されたのだ。

時代が大正・昭和に入ると、堀川の輸送キャパシティが一杯になった。そこで新たに掘削されたのが中川運河である。これが1930年のこと。松重閘門(まつしげこうもん)で堀川と連結されていた(編集部注:閘門とは水位の異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置)。

東京から新幹線に乗って、名古屋駅到着前の車内放送があると、駅に到着するまでに2本の川を渡る。最初の川が堀川で、川端に小さな造船所などが見える。その後旧ナゴヤ球場を左手に見ると、すぐに中川運河を渡る。この時右手奥に見える2本の塔が松重閘門である。

こうして発展した名古屋に、日本を代表する企業にして世界最大の自動車会社であるトヨタ自動車株式会社が誕生する。名古屋にはトヨタグループの企業博物館があるので今回はその話をしようと思う。

名古屋を発展させた二つの運河

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

「発明に一生を捧げる」と決めたトヨタ始祖

トヨタグループの始祖である豊田佐吉は1867年(慶応3年)の生まれ、勉強熱心な半農の大工だった。そんな佐吉を触発したのは18歳の時、1885年(明治18年)に発布された『専売特許条例』である。特許がアイデアを守ってくれるならば、自らの知恵により新しいものを創造する発明に一生を捧げようと、佐吉は決めたのだそうだ。

この条例は、若き日の農商務省特許局局長、高橋是清の手によるものだ。ところで高橋の話によると「専売特許は本邦人の強みである模造偽作の自由を阻害するので、国内の製造業の促進を妨げる」という反対意見が出ていた。その程度の認識だから、当時の日本の製造業の技術力はまだまだ発展途上だった。佐吉のポジティブな発想は、高橋が期待した新しい日本人像であったに違いない。

佐吉は農家で使われていた手機(てばた)に興味を持ち、納屋に籠もって改良を繰り返した。佐吉の仕事への入れ込みは尋常ではなく、情報を求めては、家族を置いてたびたび家出をしたり、1890年の東京・上野で行われた「第三回内国勧業博覧会」には1ヵ月も近く通いつめ、一心不乱なその没頭振りは変わり者扱いされることもあったほどだという。

発明に没頭したトヨタグループの始祖 豊田佐吉 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

究極の織機を生涯求め続けたDNA

1891年(明治24年)、24歳のころには「豊田式木製人力織機」を完成させ、初めて特許を取得した。これはそれまで両手で織っていたものを片手で織れるように改良し、作業効率を4~5割向上させるものだった。しかし佐吉の開発意欲は止まらない、今度は人力ではなく動力を使った織機を作りたいと考え、次から次へと究極の織機を求めていくことになる。

1896年には豊田式汽力織機、1903年には機械を止めずによこ糸を自動的に補充する最初の自働杼換(ひがえ)装置を発明し、それを装備した世界初の無停止杼換式自動織機を完成させた。

1920年には上海に大紡績工場を建設。この時、海外進出を反対する者に「障子を開けてみよ。外は広いぞ」と語ったと伝えられている。佐吉の強みはこの尽きることのない向上心にある。

この頃になると長男で後のトヨタ自動車工業社長となる喜一郎が佐吉の事業に参画する。そしていよいよ1924年に完成したのが当時の究極の織機である無停止杼換式豊田自動織機(G型)なのである。

このG型の完成度は高く、かつて日本が手本とした英国の織機メーカーが日本、中国、米国以外での特許権を買いにきたほどの製品だった。高橋是清による「専売特許条例」が発布された当時、自分達で発明できないから模造偽作の自由を守ろうとしていたのとは雲泥の差である。

佐吉は1930年に逝去、息子の喜一郎が「トヨダAA型自動車」を作り自動車産業に参入するのは1936年のことである。この頃にはトヨタは既に大企業の一つだった。だがそれに安住することなく、まるでベンチャー企業のごとく新しい産業に挑んだ。

自動織機作りで発揮された佐吉の尽きることの無い向上心のDNAは、より高度で製造業の頂点ともいえる自動車産業でも発揮されることになった。徹底的に無駄を省き効率良く自動車を生産するトヨタの「カンバン方式」は今や世界の様ざまな製造業で採用されている。

かくしてトヨタは世界一の自動車メーカーとなったのだ。自動車のEV(Electric Vehicle)化がすすみ自動車産業が大転換期を迎える今、トヨタがどのような戦いを挑むのか期待したい。

究極の織機として海外メーカーも特許を欲した「無停止杼換式豊田自動織機(G型)」(トヨタ産業技術記念館)

愛知のおすすめ観光スポット&グルメ

佐吉の偉業、無停止杼換式豊田自動織機などと言われても、何のことだかイメージがわかないだろう。我々の身近に織機などないし、紡績産業の情報も現代社会にはあまりないからだ。

そこで是非お奨めしたいスポットが、トヨタグループ発祥の地につくられたトヨタ産業技術記念館だ。ここでは広大な施設に設置された数々の実物の機械を動かすことによって、佐吉が開発した織機の変遷が分かりやすく展示されている。

例えば綿花から糸を撚(よ)り、細い繊維が絡み合うことで強度が増して綿糸になる。その糸が今度は縦と横に編み合わされて綿布になる。横糸を通す装置をいかに工夫したか、仕組みが目に見えるだけに織機の発展過程は理解しやすい。

ちなみに、糸は一度切れても、もう一度絡み合わせればまた繋がる。この性質の例えで、人間関係では復縁することを「撚りを戻す」というようになったのだそうだ。

綿花から糸をつくりだす糸撚り機(トヨタ産業技術記念館)

もうひとつは、郊外になるが、世界各国各社の歴史的なクルマを一堂に集めたトヨタ博物館である。ここではトヨタ製にこだわらずエポックメイクなクルマが展示されている。

この他にも名古屋周辺は産業博物館が非常に充実している。明治期の文化財を移築して公開している博物館明治村もあれば、八丁味噌から陶磁器まで関連する各博物館や美術館、旧東海銀行から引き継いだ三菱UFJ銀行貨幣史料館なども必見だ。

リニア・鉄道館や名鉄資料館、航空ミュージアムもある。名古屋は何度でも訪ねる価値がある。

トヨタ博物館の三菱ギャランGTO 70年代若者に人気があった

名古屋のグルメで最初に頭に浮かぶのは駅のホームの立ち食いきしめん。先日新幹線ホームで食べていたら、マニアの方から在来線ホームで食べたほうが良い、と注意された。新幹線ではなく在来線3、4番ホームでは揚げたての天ぷらが供されるのだそうだ。まあそこまでこだわることも無いとは思うが。

あとはウナギ飯を色々と工夫して食する「ひつまぶし」が有名だ。銘店はたくさんあり、各店特色がある。どこも期待を裏切らない。

名古屋名物ひつまぶしの銘店、「まるや本店」のひつまぶし

また牛スジ肉を味噌で煮込んだどて煮に、焼き鳥、串カツと、串ばかりの居酒屋がある。名古屋駅前の大名古屋ビルヂング裏手にある居酒屋あさひだ。各串1本100円で3本から注文できる。古き良き時代の居酒屋である。

古き良き時代の雰囲気が残る「居酒屋あさひ」のどて煮