47都道府県、「この県といえばこれ!」というとっておきの歴史の小噺をご紹介する連載です。作者は、証券会社出身の作家・板谷敏彦さん。大の旅行好きで、世界中の主な証券取引所、また日本のほとんどすべての地銀を訪問したこともあるそうです。

第11回はかつて貿易や炭鉱で栄え、ウォール街のように銀行が立ち並んだ北海道・小樽が舞台です。金融街・花街を抱え繁栄した小樽ですが、昭和を代表するあの俳優とも浅からぬ縁があったのだそう。

【第10回】国産ピアノの生みの親は医療器具の修理職人! 皆が名前を知るあの方です【静岡県】を読む

路線図から「ニシン漁と炭鉱の盛衰」が見えてくる

今でこそ北海道へは空の便を使うが、青函トンネル開通以前は、本土と北海道を移動する旅客のほとんどが函館駅を起点としていた。冬は青函連絡船からこごえそうなカモメを見つめながら函館港に入出港していたのである。

その当時、北海道の長距離列車は青函連絡船との乗り継ぎが重要視されて、函館駅が始発だった。現在の北海道の長距離列車は札幌が起点、函館発札幌行き特急はすべて長万部から室蘭本線で室蘭、苫小牧を経由して札幌へと至るが、昔は函館本線で小樽を経由して札幌へ入ったものだった。

ところが現在は、この長万部から小樽までの函館本線は「山線」と呼ばれて、一部は一日数本しか運行のない普通列車のみのローカル線になっている。山が多いという問題や、室蘭本線の十勝平野方面への連絡がよくなったこともあるが、途中駅小樽という都市の衰退も大きな要因である。

地図は北海道の西半分で、黒い実線は現在の鉄道、破線は既に廃線になった路線である。JR北海道の経営は苦しい状態が続き、現在北海道の鉄道路線距離は最盛期の約半分にまで落ちこんでいる。

かつて日本海側の各所に延びていた路線は、ニシン漁が栄えた漁港に向かっていた。また内陸部の廃線の多くは、石狩炭田からの石炭積み出し用の路線である。北海道経済を支えたニシン漁と炭鉱の盛衰は、鉄道路線図に如実に顕れている。

かつての産業を支えた路線が廃線になり、鉄道路線距離は最盛期の約半分に

※この地図はスーパー地形アプリを使用して作成しています。

「北のウォール街」と呼ばれた小樽

明治・大正・昭和初期と、石狩炭田で産出された石炭はすべからく小樽港から出荷された。産炭地からのルートの距離は長いが、小樽までは全て下り坂か平地、帰りの登り坂は空荷なので蒸気機関車への負担は少なかったのだ。

小樽港は石炭だけに限らず、北海道物産の集積地としても賑わった。本州の主要港から船便があり、戦前は日本海を挟んだ樺太やロシアとの貿易もあった。また江戸期からのニシンの出荷港でもあった。北海道の物産を求める本州の商人は小樽に事務所を構え、北海道の商人は本土や海外からの物産を求めて小樽に集まった。

北海道の玄関口函館よりも札幌や北海道内陸部に近かったのが、小樽のメリットである。繊維問屋が集積し賑わったが、これは後に札幌へと集団で移動することになる。ニシンや北海道産の小豆の先物や現物など、そして本土からは米が入荷し相場が立ち、商品取引が盛んに行われた。

海運が賑わえば、船荷証券の取り扱いや貿易決済が必要になる。物産が集積し倉庫が建ち並べば、倉庫の荷を担保にした金融業が盛んになる。こうしてピーク時の第一次世界大戦の頃には日銀小樽支店が開設され、三井、三菱、第一、安田、北海道拓殖、北海道銀行など25行もの銀行が軒を並べるようになったのだ。

この他にも三井物産、三菱商事などの商社。日本郵船、大阪汽船、山下汽船などの海運会社、当時の日本の花形産業が小樽に集まった。

現在、金融史料館(旧日本銀行小樽支店)がある通りは、こうした銀行や企業の当時の建物が集積して残されていて、誰が名付けたのか「北のウォール街」として観光資源となっている。

現在、金融資料館として公開されている旧日銀小樽支店

小樽の「どんちゃんのおじさん」は裕次郎の父

銀行、商社、船会社、これに商品相場が揃えば花街は賑わう。最盛期の小樽の街は見番(芸者衆の手配を行うプロダクションのようなもの)4軒に芸者300人を抱えて、東京以北では一番の賑わいを見せた。

山下汽船と言えば船成金、山下亀三郎の会社である。山下は豪儀豪遊派手で遊び好き、神戸の花街では鳴らしたものだ。だが、ただの成金と違うのは山下汽船をブームの後も大きく成長させたことだ。

中学中退の小僧出身ながらその山下に目をかけられたのが、山下汽船小樽支店長の石原潔である。彼はたいそうな人たらしで、荒くれ者が多い難事業を克服。山下汽船は樺太の材木を本州に持ち込んだ。

儲かるものだから、石原は小樽随一の料亭魁陽亭で毎夜芸者をあげて豪遊した。毎度どんちゃんどんちゃんとやるものだから、いつしか花街でついたあだ名が「どんちゃんのおじさん」、この人が石原慎太郎、石原裕次郎の父上だ。

小樽には最近まで石原裕次郎記念館があったが、2017年に閉館してしまった。でもそのハイカラな街並みからは、「ああ、裕次郎が育った街だ」と思いを巡らせることができるだろう。

小樽の盛衰を「日銀支店」からひも解く

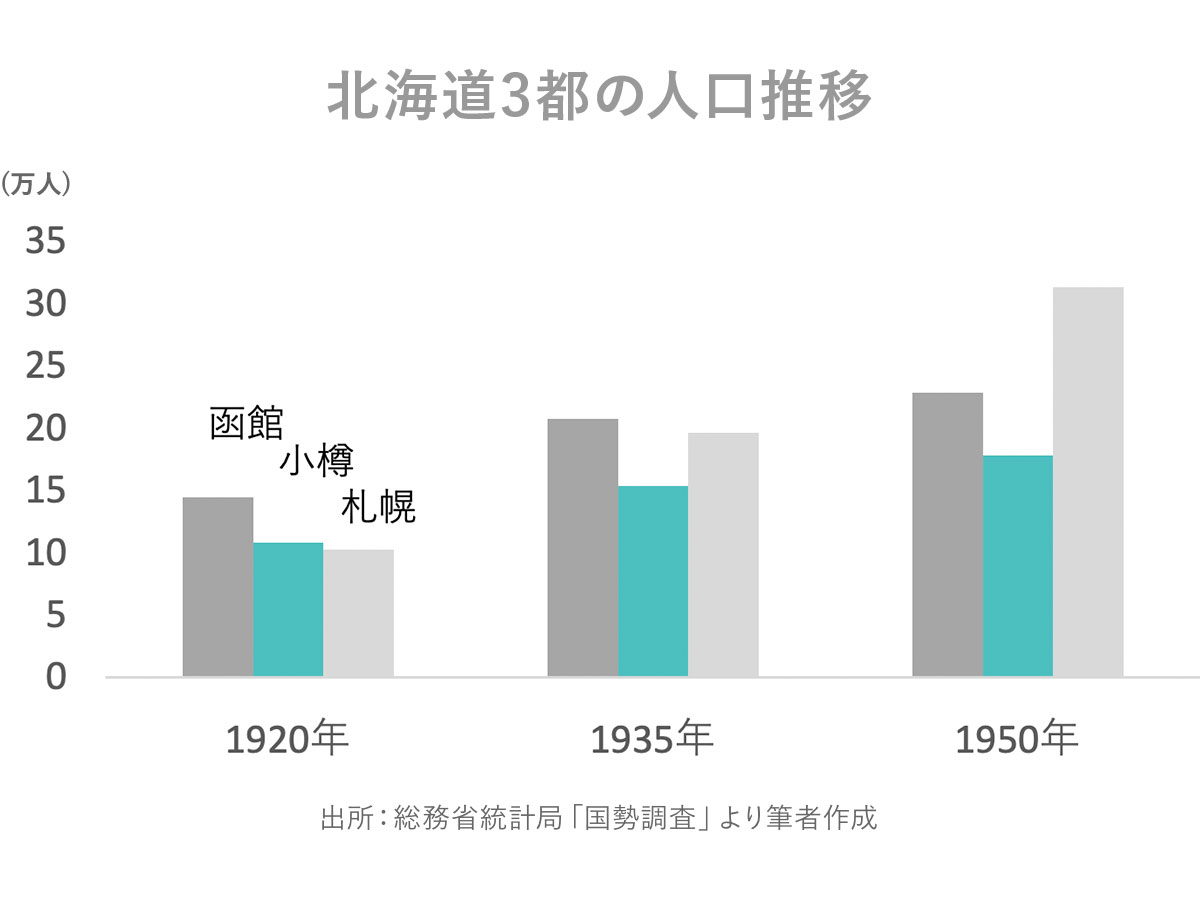

20世紀前半の人口の比較グラフを見ると、かつて函館、小樽、札幌の3都はその大きさを競い合っていた。

この3つの都市の栄華の変遷を金融史の側面から見るとまた興味深い。

1893年、日本銀行は札幌、函館、根室に出張所を、小樽には一段格下の派出所を設置した。そしてその2年後、函館を出張所から北海道支店へ昇格、札幌派出所を支店所属とした。函館を北海道金融の中心地としたのである。これは函館の第113銀行と函館銀行の合併による函館の金融力の拡大が影響していて、第113銀行が継承銀行となった。

1900年になると北海道拓殖銀行法によって、札幌に北海道拓殖銀行が創立される。しかし、この政府系特殊銀行は道内預金の軍事資金化をはかる国債消化機関の性格が強く、当時は日銀の監督の必要性は低かった。従って函館の日銀北海道支店はそのままとなった。

ところが1906年になると、日銀は小樽出張所を支店に昇格、それと同時に、函館にあった日銀北海道支店は出張所に格下げ、同時に札幌出張所は廃止されたのである。

本州から三菱、三井、第一、安田銀行などが小樽に進出し、小樽に金融機関が集中しはじめたのだ。また小樽の隣、余市を発祥とする地元小樽の北海道銀行が力をつけてきたこともあり、小樽は金融の中心地となっていった。

そしてこの金融中心地の移動を決定づけるかのように、1928年には小樽の北海道銀行が函館の113銀行を吸収し、戦前の北海道銀行(現在の北海道銀行とは別)の最盛期を迎える。ここで戦前の北海道の金融覇権の決着はついたかのように見えた。

ところが日中戦争を控えて大量の国債消化が必要となった大蔵省による「1県1行主義」の流れから、終戦の少し前の1944年、小樽の北海道銀行は札幌の北海道拓殖銀行によって併合されてしまうのである。日銀は小樽をそのままに札幌支店を開設した。

2002年に最後まで小樽に支店を出していた都市銀行の三井銀行が閉店すると、日銀も同年に支店を閉じた。支店跡は、先に書いたように現在金融史料館として日銀によって運営されている。

小樽の”北のウォール街”は「つわものどもが夢の跡」であるが、現在は美しく整備され、観光資源として見事に蘇っている。

昔は競い合っていたが、現在は札幌への一極集中となってきている。2020年の札幌の人口は196万人、函館は25.5万人、小樽は11万人である。

北海道(小樽)のおすすめ観光スポット&グルメ

小樽は観光都市として整備されている。見所は運河と倉庫群、北のウォール街、そして小樽市総合博物館である。博物館の施設は本館(旧小樽交通記念・小樽市手宮1丁目)と運河館(旧小樽市博物館・小樽市色内2丁目)の二つ、鉄道好きであれば古い蒸気機関車が動態保存されている本館は必見である。これらはWEBサイトやSNSが非常に充実しているので、是非そちらを参照されたい。

蒸気機関車「しづか号」をはじめ、50両もの鉄道車両が保存・展示されている小樽市総合博物館

グルメは小樽といえば寿司だが、早くから貿易港として栄えたモダンな町なので文化水準も高く、蕎麦屋、洋食屋などの中にも良い店がある。

また、小樽から少し足を延ばすと、余市がある。NHKの連続テレビ小説『マッサン』で有名になったニッカウヰスキー余市蒸留所があるので、是非訪ねてほしい。因みに筆者は4回も訪ねている。

現在はコロナ禍の影響で、見学は完全予約制になっているので注意が必要だ。

ウイスキーの製造方法・工程が学べるニッカウヰスキー余市蒸留所

蒸留所のすぐ近くには、積丹半島のウニで有名な柿崎商店がある。食品スーパーの2階がレストランになっていて、筆者が思うに日本最高のウニ丼が食べられる。ゴールデンウィーク頃からウニ漁が始まるので、小樽を訪ねるならばその頃がおすすめである。

旬のウニをたっぶりのせた絶品のウニ丼(柿崎商店)